une amitié à Ravensbrück Chapitre 4

Un retour à la terre

(Archives familiales)

La création des vergers

Après un mois d’hospitalisation à Theresienstadt, Suzanne fera seule le chemin du retour vers la France. Le 22 juin, elle est évacuée par une ambulance militaire française en direction de Spire, en Allemagne, où elle est prise en charge à l’hôpital des Diaconesses. "Je pesais 32 kilos quand j’ai été délivrée. J’ai passé deux mois sans pouvoir marcher. Si cela avait duré un an de plus, il y a bien longtemps que je serais morte", dit-elle avec lucidité, sans perdre de sa malice devant les élèves : "Maintenant je pèse quand même 69 kilos, ce qui prouve que l’espèce humaine est capable de se regonfler".

La convalescence est longue. Suzanne n’est rapatriée en France que le 14 juillet, jour de fête nationale. Après une halte à Strasbourg, elle arrive à Paris, puis rejoint finalement sa Bretagne natale cinq jours plus tard. Elle découvre alors que le château de Sainte-Geneviève a été brûlé en représailles des combats de Saint-Marcel. Sa famille a tout perdu. Suzanne est alors hébergée chez sa tante, dans le village de Guer, où elle a la joie de retrouver Annic. Après l’évacuation du camp de Neu Brandenbourg, sa cousine a survécu aux marches de la mort et a été libérée par l’Armée rouge. Toutes deux ont échappé à l’enfer, mais peinent désormais à trouver leur place dans l’immédiat après-guerre, explique Suzanne : "Quand on est revenues, on a eu beaucoup de mal car on a cru qu’on tombait dans un monde extraordinaire et extravagant. Les gens étaient déjà libérés depuis près d’un an et ils avaient repris leur petite vie. Et nous, on est arrivés là-dedans. On s’est dit : ‘Mais on rêve ?’" La guerre est terminée. La France se relève. Mais pour les deux déportées, une partie d’elles n’est jamais rentrée d’Allemagne. "En 1945, je me suis aperçue, comme Suzanne, que je n’étais pas vivante mais enfermée dans mes souvenirs", décrit Annic dans ses mémoires.

“J’eus l’impression que je revenais comme une morte dans un monde auquel je n’appartenais plus“

C’est alors que Daniel, le fiancé de Suzanne, espère reprendre le cours de son existence, lui qui a attendu sa promise. Mais les noces n’auront jamais lieu. L’ancienne résistante n’a pas oublié son attitude lors de la bataille du 18 juin. À 27 ans, elle retourne vers l’enseignement et devient directrice d’une école d’art ménager dans l’Ille-et-Vilaine. À Saint-Marcel, sa mère, Geneviève Bouvard, se bat pour obtenir des dommages de guerre après la destruction du manoir par les Allemands. La demeure n’est finalement pas reconstruite, mais les dépendances sont aménagées. À la même période, Suzanne hérite d’une vingtaine d’hectares sur le domaine de Sainte-Geneviève. Un appel à la terre : en 1950, elle quitte l’enseignement, revient chez elle et décide d'y planter des pommiers. Après le calvaire des camps, la jeune fille de bonne famille voit la vie autrement : "J’ai perdu ma maison, mais tant pis, j’avais retrouvé les miens. Je suis revenue avec l’idée que dans la vie, il y a des choses essentielles et des choses accessoires. Cela m’était bien égal de ne pas avoir de maison, du moment que je pouvais aller sur un chemin sans être battue ni arrêtée, que j’avais toujours au moins du pain à manger et que quand il pleuvait, je pouvais me mettre à l’abri". Pour Suzanne désormais, "l’essentiel, c’est la vie".

Pour voir cette vidéo, veuillez accepter les cookies de YouTube.

(Archives familiales)

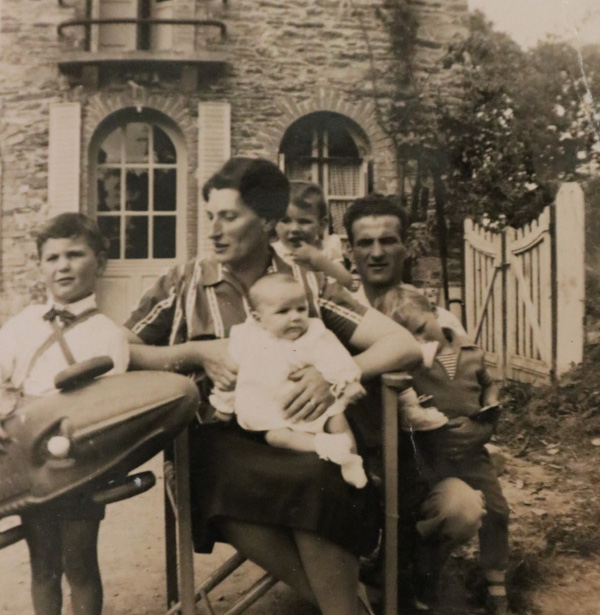

Armée de sa seule volonté, Suzanne intègre le monde paysan avec ses vergers. Célibataire, elle détonne dans ce milieu où ce sont les hommes les chefs d’exploitation. Mais elle ne reste pas longtemps seule dans cette entreprise. En 1955, elle se marie avec Pierre Latapie, ancien ouvrier agricole. Ensemble, ils développent leur propriété, les vergers Latapie, et deviennent précurseurs dans l’agriculture biologique. À 39 ans, Suzanne donne naissance à son premier fils, Christophe. Pour l’ancienne déportée, qui craignait de ne jamais avoir d’enfant, c’est une victoire. "À l’époque, j’en ai vu défiler des bonheurs de maman dans le service, mais jamais avec cette intensité et cette puissance", témoigne dans une lettre une religieuse de la clinique qui assistait à l’accouchement. Un an plus tard, Olivier agrandit la fratrie Latapie, puis Jean-Michel en 1959 et Pierrick en 1961.

Une pionnière pour la

défense des agricultrices

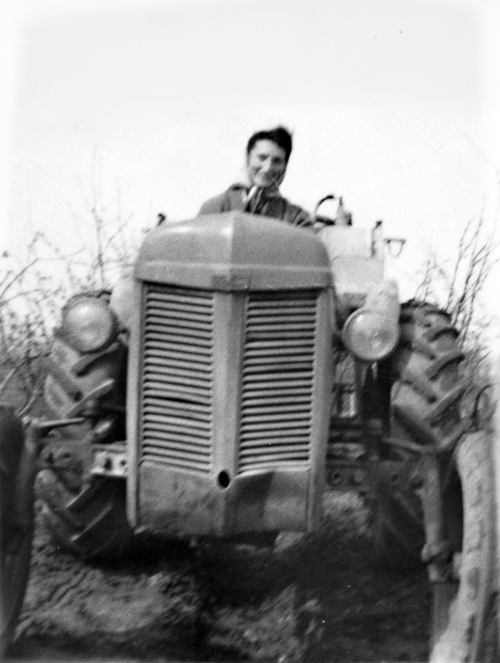

Suzanne Bouvard sur son tracteur dans ses vergers.

(Archives familiales)

Au bonheur d’être mère de famille, Suzanne veut ajouter celui de devenir une agricultrice accomplie, dans un milieu en plein bouleversement. Au lendemain de la guerre, les campagnes bretonnes sont en pleine effervescence. Des initiatives sont mises en place pour sortir le milieu rural de son retard et de son isolement. Au début des années 1960, des groupements de vulgarisation agricole (GVA) sont créés pour diffuser auprès des agriculteurs les techniques modernes qui permettent d’augmenter les rendements et la production, et d’améliorer la comptabilité et la gestion. D’emblée, se fondent aussi des sections féminines, dont Suzanne fait rapidement partie. Elle en devient même la première présidente dans le Morbihan. "Nous sommes presque les seules dans le département à penser aux problèmes féminins. Ce que nous ne ferons pas ne sera sans doute fait par personne", indique-t-elle dans une note interne en 1964.

Pour voir cette vidéo, veuillez accepter les cookies de YouTube.

(Archives familiales)

Grâce à son expérience avec les vergers, Suzanne connaît les difficultés propres aux agricultrices, qui doivent concilier travail à la ferme et vie de famille. Les sections féminines des GVA les encouragent ainsi à participer à la gestion de l’exploitation avec leur mari, à acquérir des compétences et à bousculer les traditions pour avoir de meilleures conditions de vie. Pour Suzanne, cela dépasse le simple cadre de la ferme. "Le fait d’accepter les responsabilités d’animatrice de groupe, de se retrouver avec d’autres femmes pour discuter des mêmes problèmes, de s’exprimer en public, de prendre des notes, de réfléchir sur ses conditions de vie, sa profession, l’avenir de ses enfants, a contribué pour beaucoup de femmes à développer leur personnalité", écrit-elle dans un rapport en 1968. À la tête de ce mouvement, forte de son vécu de résistante et de déportée, Suzanne joue un rôle majeur en faveur de l’émancipation des femmes en zone rurale.

Devenue une éminente figure du Morbihan, elle est faite chevalier de l’ordre du Mérite agricole en 1967, puis officier en 1975. Engagée dans sa commune, elle est élue à deux reprises et participe au conseil municipal de Saint-Marcel. Celle qui a connu la faim s’investit notamment pour que les enfants bénéficient de meilleurs repas à l’école. Son passé n’est jamais bien loin : en 1984, elle œuvre activement à la création du musée de la Résistance en Bretagne, sur les lieux même de la bataille du 18 juin 1944. Lors de l’inauguration, quarante ans après son arrestation, Suzanne, fidèle à son tempérament, reste laconique dans un reportage diffusé sur FR3 : "Nous avons fait un voyage de 12 jours en wagon à bestiaux pour traverser la France jusqu’à Romainville. Et puis c’est le parcours que tous les déportés connaissent : Romainville – Sarrebruck – Ravensbrück".

Si Suzanne a visiblement du mal à raconter son passage dans les camps, ses camarades n’ont pourtant jamais quitté son esprit. Elle fait notamment partie de l’Association nationale des anciennes déportées et internées de la Résistance (Adir), où les rescapées peuvent trouver un soutien matériel et moral. Et prolonger la solidarité née en déportation. Pendant des décennies, l’Adir est présidée par Geneviève de Gaulle-Anthonioz, la nièce du général, elle-même détenue à Ravensbrück. Suzanne la reçoit d’ailleurs dans le Morbihan en 1992 pour lui présenter le musée.

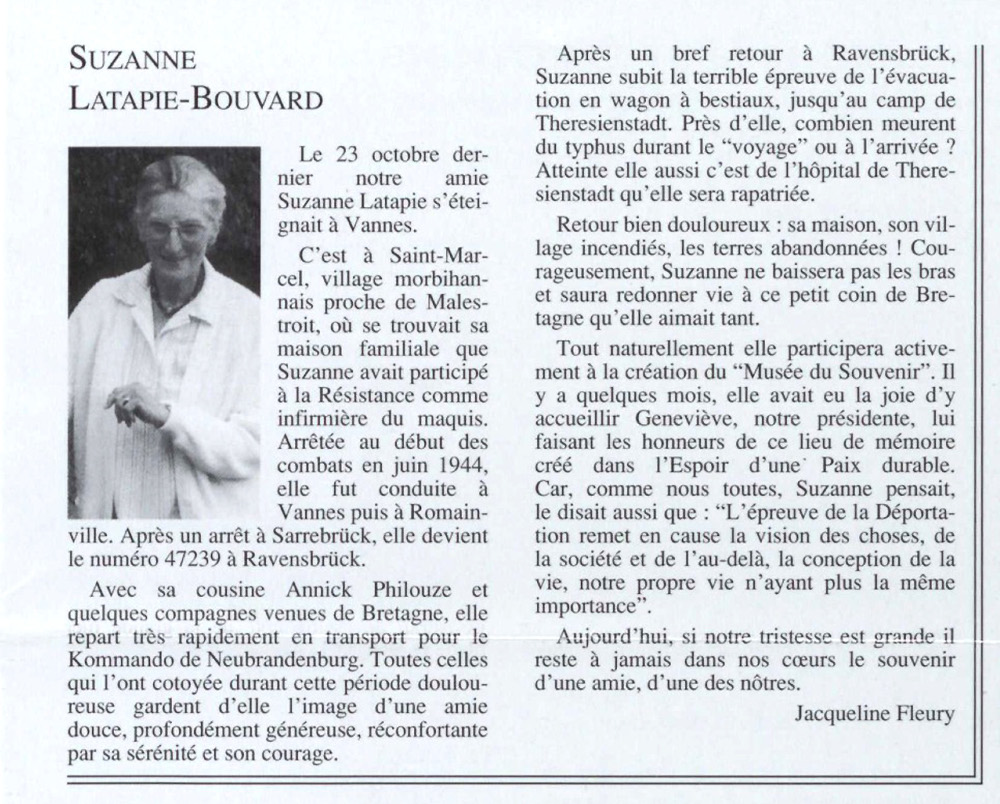

L'hommage de l'Adir à Suzanne Bouvard.

(Numéro 233 de Voix et Visages, La Contemporaine)

(Archives familiales)

Quelques mois plus tard, la résistante de Saint-Marcel s’éteint, victime d’un AVC. Ses camarades de l’Adir lui rendent hommage : “Une amie douce, profondément généreuse, réconfortante par sa sérénité et son courage", décrit Jacqueline Fleury, ancienne déportée de Ravensbrück, dans le bulletin de l’association. Elle rappelle qu’au-delà de la mort, les liens forgés dans les camps sont éternels :

“Aujourd’hui, si notre tristesse est grande, il reste à jamais dans nos cœurs le souvenir d’une amie, d’une des nôtres”