ensemble” Suzanne et Simone,

une amitié à Ravensbrück Chapitre 3

Une amitié née dans les camps

Suzanne et Simone, un lien indéfectible

Après la brutalité de Ravensbrück, les deux Bretonnes connaissent un peu de répit à Neu Brandenbourg. Pendant plus d’une semaine, les nouvelles arrivées ne subissent ni appel, ni travail. "Ce régime nous sembla quasi paradisiaque", note Annic. Elles en profitent pour faire la connaissance d’autres déportées dont une certaine Violette, "une jeune fille vive, élancée, aux yeux noirs si expressifs et chaleureux". De son vrai nom Simone Séailles, cette Parisienne de 27 ans a été arrêtée en janvier 1944 en tant qu’agente de liaison du réseau Sylvestre-Farmer chargé d’opérations de sabotage dans le nord de la France. Cette diplômée de l’École supérieure de physique et de chimie industrielles (ESPCI), qui a pris pour alias dans la Résistance le prénom de sa petite sœur handicapée, fait forte impression aux deux cousines. Dans le camp, elle n’a rien perdu de sa fougue et de son engagement. "L’incident qui me fit remarquer Violette pour la première fois se place à cette époque ; il s’agissait d’une discussion sur le travail en usine pour lequel nous allions sans doute être employées et que certaines jugeaient nécessaire", raconte Suzanne dans le livre "Simone et ses compagnons" (Éditions de Minuit), publié après la guerre pour lui rendre hommage. "Je reverrai toujours l’indignation de Violette, se révoltant contre cet abus du droit de la guerre et cette violation du sentiment patriotique", ajoute-elle. Sans se soucier des conséquences, Simone, que tout le monde appelle Violette, fait circuler une pétition pour protester contre le travail imposé aux déportées politiques. Elle se permet même d’interpeller le commandant du camp, ce qui lui vaut huit jours sans pain pour avoir osé le déranger. Et la menace d’être pendue si elle se rebellait encore.

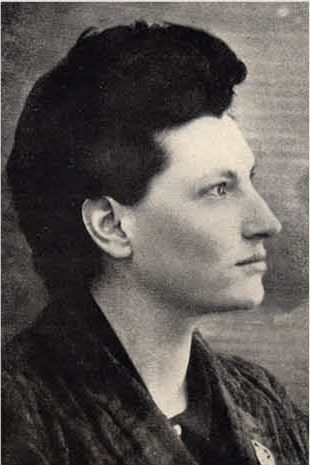

Les trois camarades de déportation :

Suzanne Bouvard, Simone Séailles et Annic Philouze.

(Archives familiales)

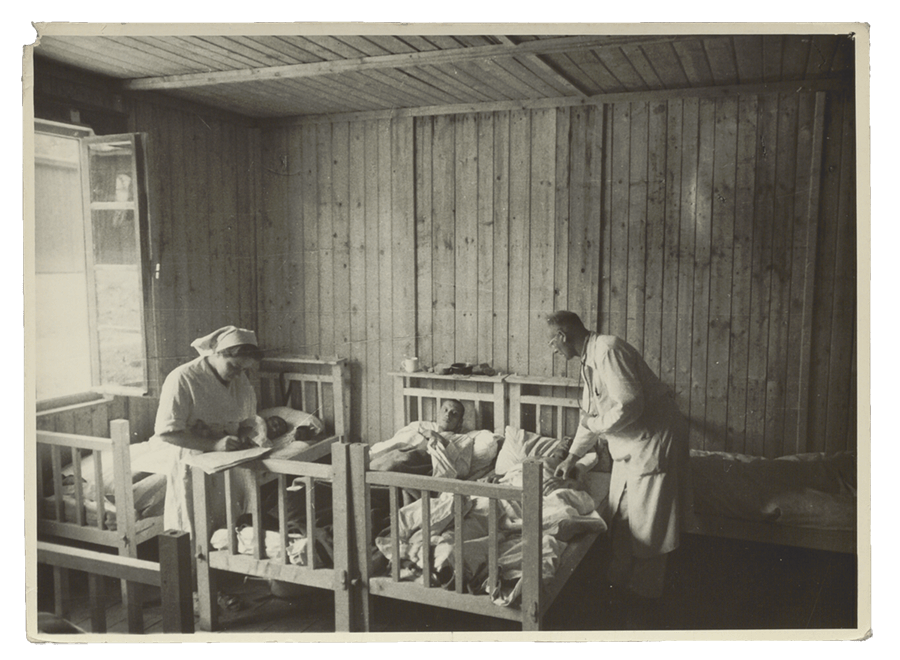

Pas vraiment échaudée, Simone continue de faire preuve de courage, se souciant avant tout du bien-être de ses camarades d’infortune : "Nos compagnes malades étaient aussi sa grande préoccupation, raconte Suzanne. Malgré les défenses, elle pénétrait souvent à l’intérieur du ‘Revier’ [baraquement des prisonniers malades, NDLR] pour les visiter, leur passer du pain se privant même pour les plus souffrantes de sa ration de lait". Au fil des semaines, un lien indéfectible se tisse entre les trois femmes, et plus particulièrement entre Simone et Suzanne. Lors de sa rencontre avec les collégiens, suspendus à ses lèvres tout au long de son récit, celle-ci insiste :

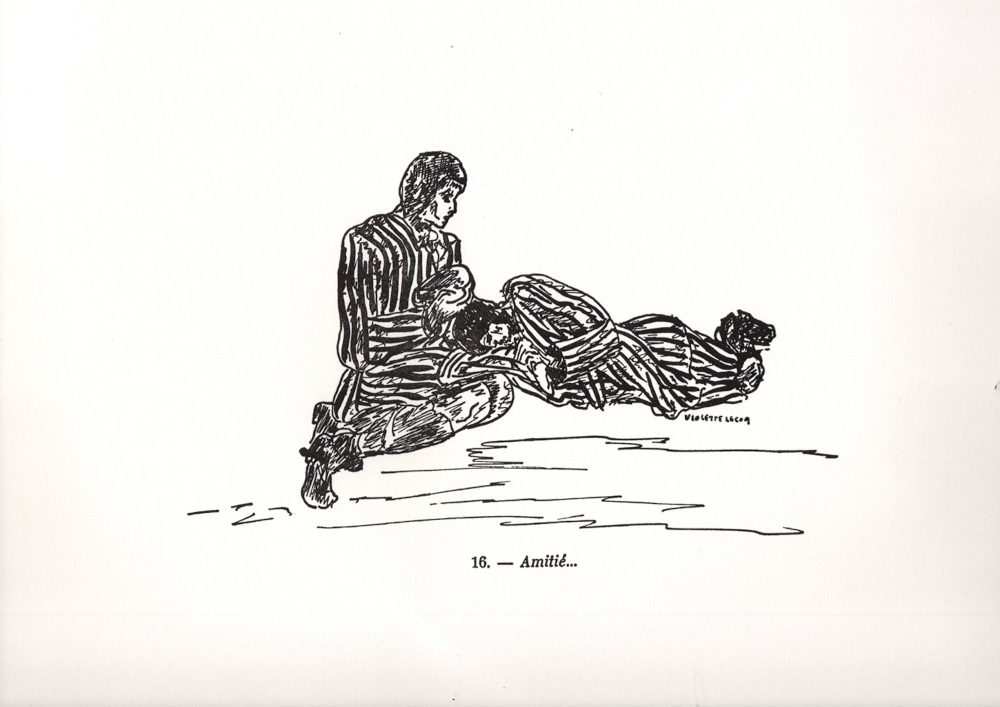

“Je crois que ce qui nous a sauvées de la barbarie, c’est l’amitié. On a toujours essayé de s’entraider entre nous. C’était pour prouver aux Allemands qu’on était encore des femmes et des hommes. Il fallait garder la conscience qu’on était quand même toujours des êtres humains capables d’amitié et de dévouement”

L'amitié dans les camps, selon Violette Rougier-Lecoq ("Témoignages – 36 dessins à la plume – Ravensbrück", Paris, Les Deux sirènes, 1948)

Après les quelques jours de répit à leur arrivée dans le camp, les conditions se dégradent peu à peu. Comme à Ravensbrück, le réveil se fait aux alentours de 3 h et l’appel a lieu de 4 h à 6 h du matin.

“Quand l’hiver a commencé à venir, c’était terrible. Il faisait un froid pas possible. Les femmes tombaient dans la neige et on n’avait pas le droit de les ramasser avant que l’appel soit terminé”

se souvient Suzanne. Le travail se révèle pénible. En septembre, les cousines sont affectées au déblayage d’un terrain d’aviation touché par un bombardement anglais. Elles doivent ramasser des milliers de petites billes d’acier. En octobre, elles se retrouvent finalement à l’usine pour remplacer la main-d’œuvre allemande manquante. Le rythme est éprouvant : "C’était vraiment très pénible de travailler tout le temps debout. On faisait une semaine de jour et une semaine de nuit. Cela faisait un décalage et on n’arrivait plus à dormir". Pour se réconforter, les déportées se racontent leur vie d’avant. Suzanne parle du manoir de Sainte-Geneviève et de son quotidien à Saint-Marcel, tandis que Simone évoque les origines grecques de sa mère cantatrice et parle de son père ingénieur et de ses deux frères engagés dans la Résistance. À Noël, même si elles ne partagent pas toutes les mêmes croyances, elles s’offrent des gages d’amitié, des petits objets confectionnés avec des matériaux de l’usine ou puisent dans leurs maigres rations de pain.

Pour voir cette vidéo, veuillez accepter les cookies de YouTube.

Au début de l’année 1945, alors que leurs forces s’amenuisent, c’est une nouvelle épreuve pour les prisonnières du camp. Face à l’avancée des troupes alliées, elles doivent creuser des tranchées antichars en plein hiver. Le froid est mordant, jusqu’à -20 °C. "On partait avec la pelle et la pioche sur l’épaule et on faisait des trous toute la journée. Cela nous a achevées", commente sobrement Suzanne. Au printemps, l’espoir renaît dans le Kommando de travail : des bruits circulent sur l’arrivée des Américains ou des Soviétiques. Mais l’heure de la libération n’a pas encore sonné. Suzanne apprend qu’un convoi doit retourner à Ravensbrück, composé surtout des femmes les moins robustes. Elle est désignée pour partir le 25 mars, tandis qu’Annic reste à Neu Brandenbourg. Les cousines sont séparées pour la première fois. Suzanne est bouleversée, mais se console en sachant que Simone partira avec elle. Les deux amies retrouvent leur ancien camp, surchargé, pour un bref séjour. Quarante-huit heures plus tard, elles sont de nouveau jetées dans un wagon.

Un bouquet de fleurs déposé sur le lac situé près du camp de Ravensbrück.

(Stéphanie Trouillard/France24)

Une cruelle libération

Ce nouveau trajet est encore pire que les autres : "On était tellement serrées qu’on ne pouvait même pas s’asseoir ensemble. On avait les jambes repliées et la nuit c’était affreux. Si on bougeait, on donnait un coup à celle qui était à côté", se remémore Suzanne. Dans ce wagon à bestiaux, elle assiste, impuissante, à l’agonie de sa camarade Rose-Marie Lafitte, originaire de Toulouse : "Elle avait une soif terrible, et nous avions si peu d’eau… Une très forte dysenterie s’était déclarée et son abcès, dont le pansement ne pouvait être suffisamment renouvelé, la faisait beaucoup souffrir". À la veille de Pâques, Rose-Marie rend son dernier souffle. Très croyante, Suzanne lui murmure "d’ultimes prières". Le lendemain, le 1er avril, les portes du wagon s’ouvrent enfin. Les rescapées viennent d’arriver dans le camp de Neu Rohlau, à proximité de Karlsbad (aujourd’hui Karlovy Vary, en République Tchèque), dans le nord-ouest du protectorat de Bohême-Moravie, une entité politique mise en place par le Troisième Reich.

Pendant des mois, des déportées de Ravensbrück y sont conduites pour travailler dans une usine de porcelaine destinée à l’armée allemande, puis pour participer à la réalisation d’armement pour l’aviation allemande. Mais au printemps 1945, en pleine débâcle, la production cesse. "Nous n’avions aucun travail et la facilité d’agir à notre guise en dehors des appels", souligne ainsi Suzanne dans le livre en hommage à Simone. "Le camp était propre et le ‘Revier’, dirigé par une doctoresse russe prisonnière, nous parut être le paradis comparé à celui de Neu Brandenbourg." À quelques kilomètres, les combats font rage entre l’armée allemande et l’Armée rouge. Alors que les canons tonnent au loin, un petit groupe, composé d’une cinquantaine de Françaises, sent que le dénouement est proche. Dans le même temps, Suzanne est hospitalisée à deux reprises à cause d’une forte fièvre. Et Simone est toujours à ses côtés :

“J’expérimentais encore la sollicitude effective et combien fraternelle de mon amie”

- 19 juin 1944Arrestation à Saint-Marcel

- Du 19 juin 1944 au 1er juillet 1944Détention à la prison de Vannes

- Du 1er juillet au 12 juillet 1944Un interminable voyage, en passant par le camp de Compiègne et Paris

- Du 12 juillet 1944 au 18 juillet 1944Internement au fort de Romainville

- Du 22 juillet au 26 juillet 1944 camp de Neue BremmPassage à Sarrebruck

- Du 30 juillet 1944 au 15 août 1944Quarantaine à Ravensbrück

- Du 15 août 1944 au 25 mars 1945Travail forcé au Kommando de Neubrandenbourg

- Du 25 mars au 27 mars 1945Retour à Ravensbrück

- Du 1er avril au 20 avril 1945Évacuation au Kommando de Neurohlau

- Du 5 mai au 22 juinLibération au camp de Theresienstadt

- Du 24 juin au 13 juillet 1945Évacuation sur Spire

- 13 juilletRapatriement à Paris

- 19 juillet 1945Retour en Bretagne

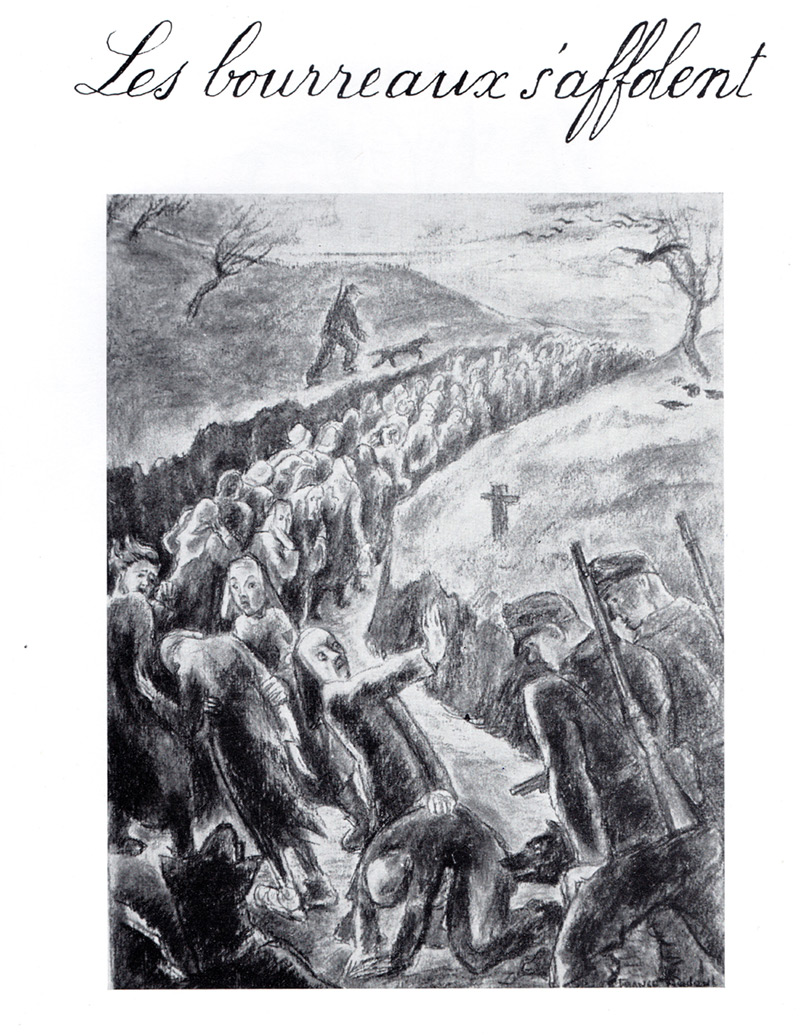

Une ultime épreuve va sceller cette amitié. Le 22 avril, un ordre d’évacuation retentit dans le camp. Encore fiévreuse et tenant à peine debout, Suzanne doit quitter Neu Rohlau et parcourir dix kilomètres à pied jusqu’à la gare de Karlsbad. Tout au long du chemin, Simone la soutient à bout de bras. Sur le trajet, les déportées trouvent refuge dans des wagons sur une voie de garage. Au troisième jour, la jeune Bretonne ne peut plus avancer :

“Dans l’impossibilité de suivre, je demeurai dans le wagon, comme les plus fatiguées, avec la promesse d’être hospitalisée aux environs. C’est alors que Violette, dans un geste de suprême dévouement, que je n’oublierais de ma vie, refusa aussi de partir pour ne pas m’abandonner”

Leurs destins sont désormais liés à jamais. Avec une poignée d’autres Françaises, Suzanne et Simone sont finalement contraintes de reprendre la route. Lors de ces effroyables "marches de la mort", elles prennent place dans des chariots, trimballées debout de longues heures sur des routes cahoteuses.

La faim se fait encore sentir. "Au hasard des rencontres, les femmes tchèques émues de pitié nous donnaient des pommes de terre crues que nous dévorions avidement. Violette fut admirable, luttant pour assurer notre vie avec toutes les ultimes ressources de son énergie", insiste Suzanne.

“Dans les granges où nous campions, son premier soin était de m’installer le plus confortablement possible, comme l’eût fait la meilleure des mamans, avant de prendre elle-même son propre repos”

Plusieurs de leurs camarades meurent sur la route. Le 30 avril, elles ne sont plus que cinq Françaises encore en vie lorsqu’elles embarquent sur des wagons de marchandises découverts. Cinq jours plus tard, alors que la mort semble leur tendre les bras, elles arrivent finalement à Theresienstadt.

Pour voir cette vidéo, veuillez accepter les cookies de YouTube.

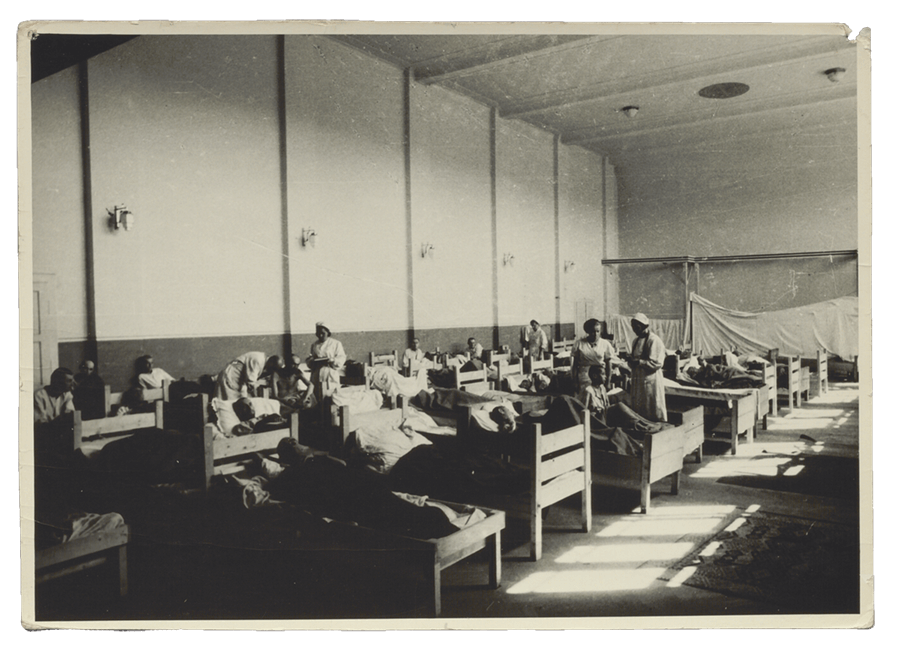

C’est là qu’elles sont effectivement libérées, le 5 mai. Après la fuite des gardiens nazis, les Russes s’apprêtent à faire leur entrée dans ce camp de concentration, une ancienne forteresse militaire transformée en ghetto pour les juifs par les autorités allemandes. "Notre réaction fut seulement celle d’une silencieuse étreinte ; nous n’avions même plus la force d’extérioriser, tant notre degré d’épuisement était grand", raconte Suzanne. Les rares survivantes du convoi sont placées dans un bloc de quarantaine. La résistante de Saint-Marcel constate l’état de fatigue extrême de Simone, mais les conditions de vie sont encore difficiles. Chaque jour, des centaines de personnes convergent vers Theresienstadt : des rescapés juifs et des prisonniers politiques évacués lors des marches de la mort. Une terrible épidémie de typhus s’abat également sur la ville forteresse. Livrées à elles-mêmes pendant une semaine, les cinq Françaises ne peuvent bénéficier d’aucun soin.

Des installations sanitaires après la libération du ghetto de Theresienstadt

(Terezín Memorial)

(Archives de la famille Séailles)

Le 12 mai, elles sont enfin transférées dans un autre bâtiment. Elles commencent à imaginer un retour en France. Suzanne se sent un peu mieux, mais Simone est prise de gêne respiratoire et souffre de dysenterie : "Je la soignai de mon mieux, troquant pain et cigarettes contre des concentrés de potage en poudre, qui seuls, la mettaient en appétit". Dix jours plus tard, Suzanne observe une légère enflure sur le visage et les chevilles de Simone et parvient à la faire hospitaliser. Mais elle se retrouve subitement seule et abattue. Suzanne tombe malade à son tour, en proie à une très forte fièvre : "Ayant déclaré être la sœur de Violette [Simone], j’employai le reste de mes forces à supplier qu’on me transportât dans le même établissement et la même salle que mon amie". Son souhait est exaucé, les deux femmes sont de nouveau réunies, mais Suzanne constate que l’état de Simone s’est dégradé. Avant de se coucher, elles se donnent du courage : "Nous rentrerons ensemble en France".

À son réveil, le 26 mai, Suzanne perçoit une agitation dans la petite salle de l’hôpital : "Quand je parvins à me retourner, ce fut pour voir, avec une indicible stupeur, l’enlèvement du corps de ma petite sœur de misère… L’ère des souffrances venait de se clore. Sa belle âme, sans secousses, s’était échappée vers la lumière". À peine a-t-elle retrouvé la liberté, que Simone Séailles s'éteint. Suzanne Bouvard est inconsolable. Quarante-six ans après sa mort, sa peine est toujours aussi grande quand elle se confie aux collégiens. Devant eux, l’ancienne déportée fend un peu l’armure et fait part de ses sentiments, alors que son amie a donné sa vie pour elle :

“Cela a été pour moi la chose la plus terrible de ce camp, parce qu’elle était restée auprès de moi quand j’étais très mal pour m’aider. Et finalement, c’est elle qui n’est pas revenue. On se dit : ‘Pourquoi moi ? Pourquoi pas elle ?’”