ensemble” Suzanne et Simone,

une amitié à Ravensbrück Chapitre 5

Entretenir la mémoire

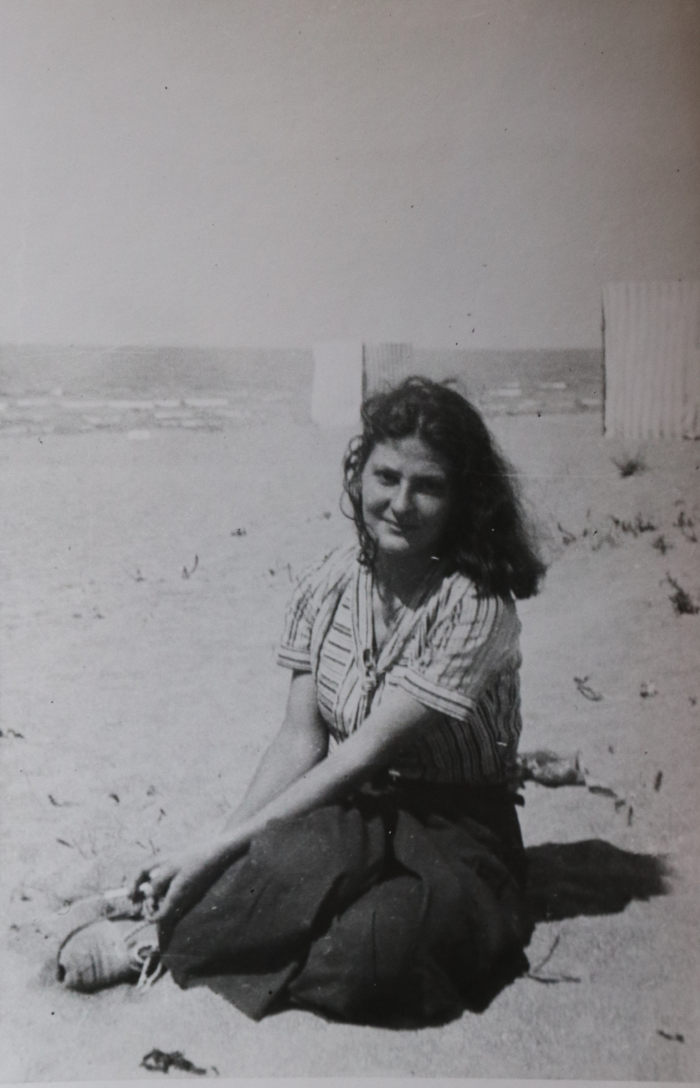

Simone Séailles avant la Seconde Guerre mondiale en vacances en Vendée.

(Archives familiales)

Ne pas oublier le sacrifice de Simone

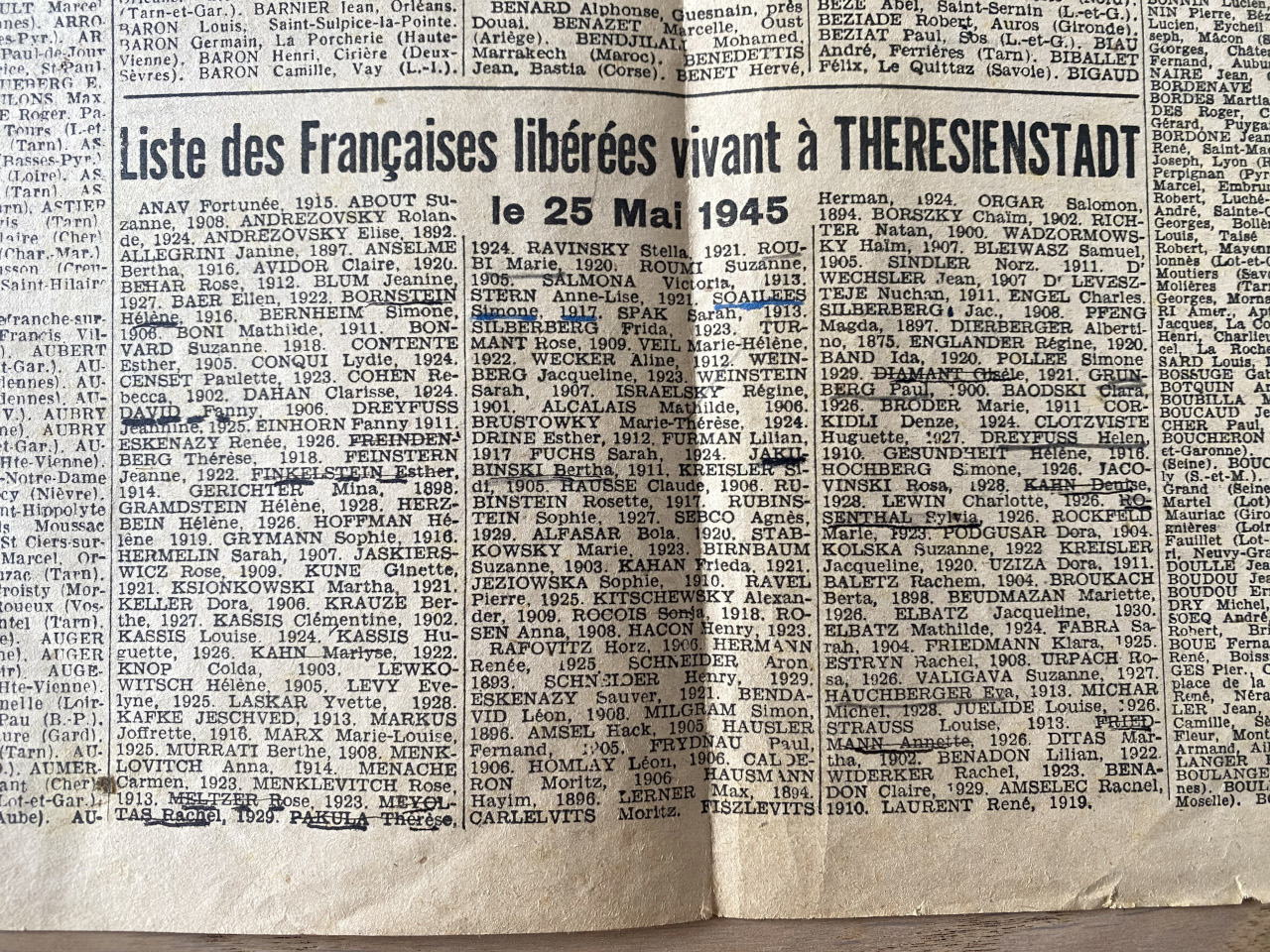

Contrairement à Suzanne, la jeune Simone Séailles n’a pas eu la chance de suivre ses passions ou de fonder une famille. Son existence a pris fin le 26 mai 1945 à Theresienstadt, à l’âge de 27 ans. Pour ajouter au drame de son histoire, la famille de Simone a cru pendant plusieurs semaines à son retour. Dans un article publié dans le journal “Libres”, consacré aux prisonniers de guerre et aux déportés, son nom apparait dans une liste de personnes libérées dans la ville forteresse tchécoslovaque, le 25 mai 1945, la veille de sa mort. Dans une lettre datée du 28 juin, sa mère Speranza Calo-Séailles lui fait part de son impatience : "Ma Simone ! Nous savons que tu es à Theresienstadt. Nous t’attendons, tu peux deviner avec quelle joie à chaque coup de sonnette (…) Tu as les baisers et la tendresse de toute la famille et toutes nos bénédictions, ma petite chérie. Ta maman".

L’article du journal “Libres” dans lequel figurent les noms de Suzanne et Simone, mais avec l'orthographe “Bonvard” et “Soailees”.

(Archives Danièle Lheureux)

C’est à Suzanne qu’incombe la lourde tâche de briser ses espoirs. Le 2 juillet, alors qu’elle est encore hospitalisée à Spire, elle écrit à Speranza : "Chère Madame, si je me permets de vous appeler ‘chère’ bien qu’étant pour vous une inconnue, c’est que Violette m’a si souvent parlé de sa maman, qu’il me semble, à moi, vous connaître et que je voudrais de toute mon âme adoucir la peine que ces lignes vont vous causer". Sur une petite feuille de papier à l’écriture serrée, la rescapée de Ravensbrück retrace le parcours des deux femmes lors de leur évacuation, jusqu’au décès de son amie :

“Je tremble chère Madame à la pensée du mal que je viens de vous faire, mais je sais bien que devant certaines douleurs le silence seul s’impose”

À ses proches, Suzanne loue la personnalité exceptionnelle de sa camarade : "Pendant l’exode, elle fut admirable de cran, de savoir-faire et de dévouement fraternel pour moi qui était à ce moment dans un état de santé fort précaire. Jamais je n’oublierai tout ce que je lui dois".

Pour voir cette vidéo, veuillez accepter les cookies de YouTube.

(Archives familiales)

(Archives familiales)

Les parents de Simone se démènent alors pour récupérer sa dépouille. En 1946, ses cendres sont rapatriées dans la crypte de la cathédrale Saint-Louis des Invalides, à Paris. Simone Séailles reçoit la médaille de la Résistance française à titre posthume. Les honneurs lui sont enfin rendus le 29 mai 1948, trois ans après sa mort, lors de funérailles publiques. Suzanne, ainsi qu’Ariane Kohn, qui a connu Simone à Romainville, forment la garde d’honneur autour du cercueil recouvert du drapeau tricolore. En présence de ses parents, de sa petite sœur et de ses deux frères, Jean et Pierre, médaillés de la Résistance française, les cendres sont ensuite inhumées dans le cimetière d’Antony, au sud de Paris, où réside la famille Séailles. "Jamais cette ville n’a connu d’obsèques semblables. Les fleurs formaient une pyramide", rapporte alors le journal franco-grec “Indépendance”. Pour orner son caveau, ses parents ont fait appel à deux amis, les sculpteurs Jan et Joël Martel, très connus à l’époque. Ils ont figé pour l’éternité son portrait dans la pierre. Avec en dessous, l’inscription "Morte pour la France".

Speranza Calo-Séailles fait tout pour que sa fille ne soit pas oubliée, comme les 1 500 déportées de France à Ravensbrück qui ne sont pas revenues. Elle réussit à contacter plusieurs de ses camarades de résistance et de déportation et leur demande d’écrire leurs souvenirs. La cantatrice réunit ces textes dans un émouvant ouvrage, "Simone et ses compagnons" (Éditions de Minuit), publié en 1947. Celles et ceux qui l’ont connue, à l’instar de Suzanne et Annic, saluent son courage et sa générosité. "Dans leur douleur, tes parents peuvent penser à cette consolation : t’avoir eue comme fille. Si j’ai le bonheur d’avoir un jour des enfants, je leur raconterai la vie de mon amie Violette comme une magnifique épopée", témoigne Fanny Marette-Rey, survivante du Kommando de Neu Brandenbourg. Le général de Gaulle rédige même quelques lignes : "Puisse l’exemple de Simone Séailles et de ses compagnons guider vers un avenir de paix et de grandeur notre patrie sauvée grâce à eux du déshonneur et de la mort". La mémoire de Simone traverse également les frontières : proche de sa mère, le compositeur grec Manolis Kalomiris, lui dédie un morceau en 1948. Dans "La Mort de la vaillante", il rend hommage à "une vie brève, mais magnifique d’abnégation, d’esprit de sacrifice et d’héroïsme".

La tombe de Simone Séailles dans le cimetière d’Antony.

(Stéphanie Trouillard, France 24)

Faire vivre le message de Suzanne

Le souvenir de Suzanne à Sainte-Geneviève.

(Stéphanie Trouillard, France 24)

Les décennies passant, le souvenir de Simone s’est peu à peu estompé. À Antony, une petite rue porte son nom, mais la maison familiale n’existe plus. Après la mort de Suzanne en 1992, les liens entre les familles Séailles et Bouvard se sont distendus. Annic Philouze, ultime témoin de leur amitié, s’est éteinte en 2017, à l’aube de ses 100 ans. Profondément marquée par son expérience dans les camps, celle qui s’était retrouvée par hasard dans le maquis a consacré le reste de son existence à Dieu. D’un naturel discret, l’ancienne déportée n’a jamais recherché les honneurs. Six ans après sa mort, sa ville de Guer a donné son nom à une place. Pour sa cousine Suzanne, il aura fallu attendre encore plus longtemps. Alors que Saint-Marcel mettait en lumière les maquisards et parachutistes de la France libre tombés au combat le 18 juin 1944 et par la suite, seule une stèle mentionnait Suzanne, malgré son engagement dans la vie de la commune. En 2025, à l’occasion du 80e anniversaire de la libération des camps, la municipalité a enfin corrigé cet oubli : le nouveau bâtiment qui abrite la cantine scolaire et la garderie porte le nom de Suzanne Bouvard-Latapie.

Pour voir cette vidéo, veuillez accepter les cookies de YouTube.

C’est surtout dans la propriété de Sainte-Geneviève, où les descendants de Suzanne continuent de faire vivre les vergers, que sa mémoire est entretenue. Sur les 32 hectares de l’exploitation, ils produisent une quinzaine de variétés de pommes et élèvent quelques animaux, le tout en agriculture biologique et privilégiant les circuits courts. Sa belle-fille Irène, surnommée "Madame pomme", est particulièrement impliquée pour conserver l’histoire du lieu et la mémoire de sa belle-mère, et de celle qui l’a sauvée, son amie Simone. Elle organise des rencontres sur les traces de la résistante de Saint-Marcel, celle qui a su puiser dans ses racines pour se relever après tant d’épreuves. Irène veut en faire un symbole de résilience et transmettre son message.

Peu avant sa mort en 1992, Suzanne a compris qu’il était temps de raconter aux jeunes générations les horreurs qu’elle avait subies. Face à ces collégiens du Morbihan, l’ancienne déportée de Ravensbrück s’est livrée comme jamais. Il est "trop facile de faire un trait sur le passé" et d’oublier "ceux qui ont risqué leur vie". En guise de conclusion à cette leçon si particulière, l’infirmière du maquis exhorte :

“Les choses essentielles dans la vie sont la liberté, la solidarité et le respect de tout homme”

La bande de la cassette se termine alors que Suzanne ne peut s’empêcher de se soucier de son auditoire. Et de lâcher dans un dernier éclat de rire : "J’espère que je ne vous ai pas trop fatigués ?"

Un double arc en ciel au-dessus des vergers Latapie.

(Stéphanie Trouillard, France 24)