ensemble” Suzanne et Simone,

une amitié à Ravensbrück Chapitre 2

De la Bretagne à Ravensbrück

(Loïc Merlet)

La dernière étape avant l’enfer

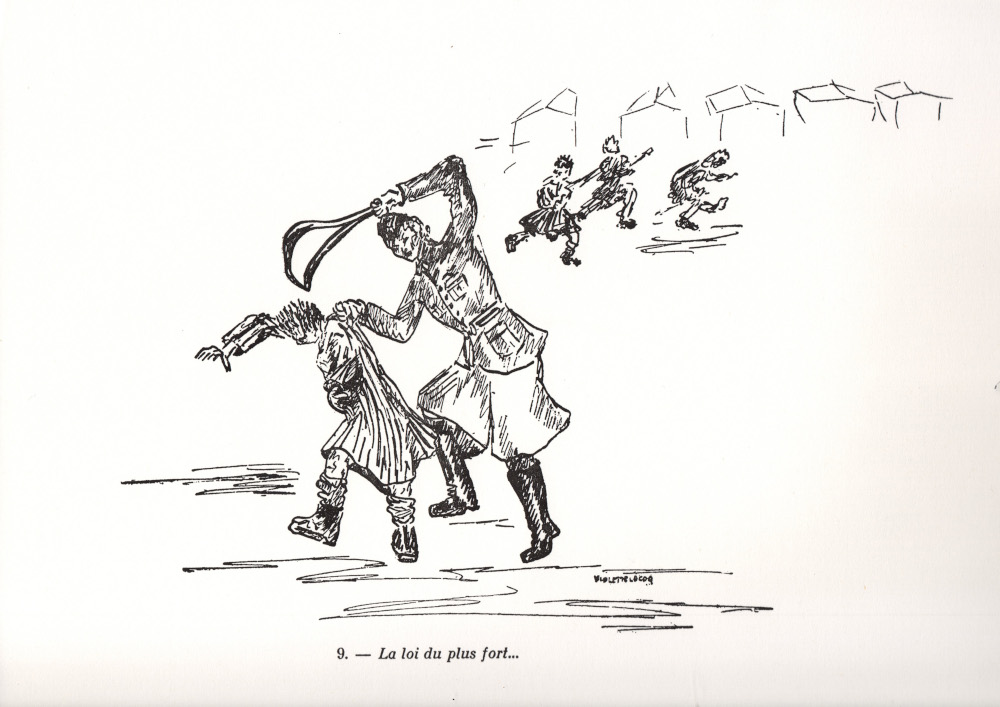

Les premiers coups pleuvent. Les deux cousines découvrent la violence de l’occupant. Après l’humiliation subie lors des combats de Saint-Marcel, les Allemands peuvent assouvir leur vengeance en s’en prenant à ces jeunes femmes. Face à son auditoire d’adolescents, Suzanne raconte ces heures difficiles avec beaucoup de pudeur : "On nous a conduites auprès de Feldgendarmes [la police militaire allemande, NDLR] dont les camarades avaient été tués la veille. On a été rossées comme je ne le souhaite à personne. Enfin c’est un détail, parce que les bleus, on s’en sort". Dans ses mémoires, Annic raconte avoir perdu connaissance après une série de gifles infligées par un officier, puis l’interrogatoire qui reprend :

“Sur un signe, Suzanne pénètre dans une sorte de réduit. Lorsque je la vois reparaître, le visage ensanglanté, les coups reçus ayant atteint le nez, schlaguée, mon cœur se serra très fort”

Plus tard dans la journée du 19 juin, elles sont remises aux mains de la Gestapo et de nouveau interrogées. Elles se retrouvent le soir en cellule, où pullulent les punaises. Les deux cousines, plus habituées à la vie de manoir, sont transportées dans une toute nouvelle réalité, souligne Suzanne : "Je ne sais pas si cela vous arrivera jamais, mais cela fait un drôle d’effet parce que c’est la promiscuité. Heureusement, nous étions toutes des femmes du Morbihan qui étaient là pour à peu près les mêmes motifs. Cela nous donnait du soulagement". Suzanne et Annic font la connaissance d’autres résistantes de la région. De premières amitiés se nouent. Mais au bout de quinze jours, elles apprennent qu'elles vont quitter la Bretagne.

Le 1er juillet, à 5 h du matin, elles font partie d’un groupe d’une dizaine de femmes réunies dans la cour de la prison. Dirigées vers la gare de Vannes, elles montent dans un wagon à bestiaux et doivent s’asseoir sur de la "paille pourrie". Commence alors un long périple. Alors que les combats font rage en Normandie et que les Alliés progressent péniblement depuis le Débarquement, leur train est sans cesse ralenti à cause des bombardements. Malgré les menaces de leurs gardiens allemands, Annic se souvient de "fous rires", de "bons moments de vraie gaieté" et même d’une Marseillaise entonnée "non sans impudence". Elle n’hésite pas à qualifier ce voyage de "train de plaisir", comparé à ce qui les attend. Le 10 juillet, le convoi atteint finalement le camp de Royallieu, à Compiègne, dans l’Oise. Comme il n’y a plus de place dans la section des femmes, le groupe, toujours sous bonne escorte, prend la direction du fort de Romainville, aux Lilas, au nord-est de Paris.

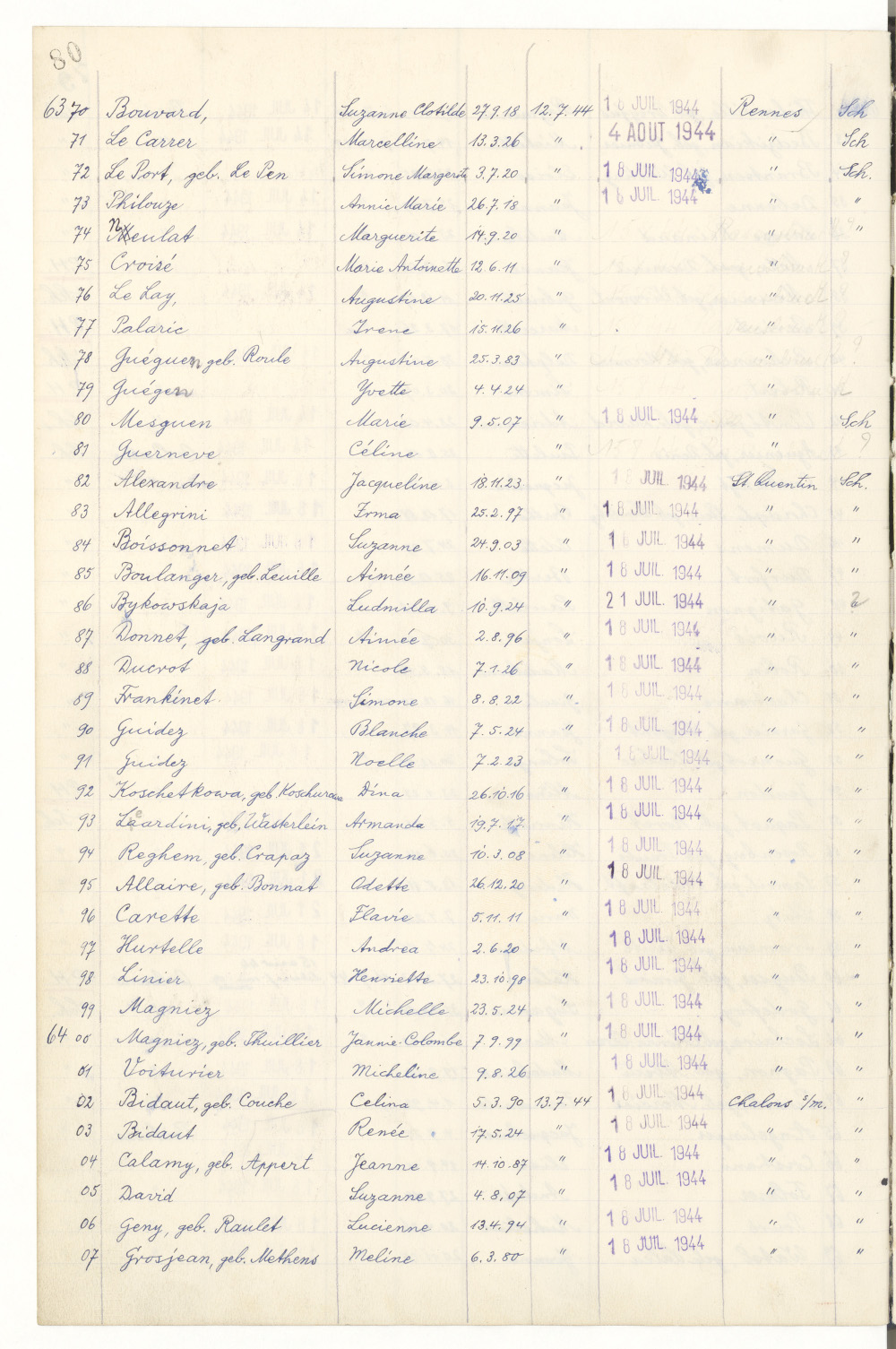

Le registre du fort de Romainville indiquant l’entrée de Suzanne Bouvard et Annic Philouze, le 12 juillet 1944.

(Archives nationales)

Ce camp est directement administré par l’armée allemande. C’est là que sont retenus prisonniers "des éléments ennemis actifs du Reich", arrêtés pour avoir agi contre l'Allemagne nazie ou son armée, ou pour avoir mis "en danger le maintien de l’ordre et la sécurité". Comme le pressent Annic, ce lieu est "la dernière étape de repos avant l’enfer" : "Ce train de ‘plaisir’ nous a conduit à l’orée d’un long, très long parcours semé de souffrances, d’horreurs et de haine". Pendant douze jours, les cousines sont soumises à la discipline du camp. Réveil, appel, petit-déjeuner, douche, repas, nouvel appel. Toutefois, la nourriture est correcte et les internées peuvent se promener dans la cour du fort. Alors que les Alliés ont enfin posé le pied en France, beaucoup de ces résistantes pensent échapper à la déportation. Mais le 18 juillet, c’est l’heure d’un nouveau rassemblement. Les deux Bretonnes sont regroupées avec une cinquantaine de femmes dans une casemate du camp avant de partir vers la gare de l’Est, à Paris. "Ce n’est pas de veine parce qu’au mois d’août, la France a été libérée et nous, on était rendues en Allemagne. Cela s’est joué à quinze jours près. Nous avons été l’avant-dernier convoi", déplore ironiquement Suzanne.

Pour voir cette vidéo, veuillez accepter les cookies de YouTube.

Ravensbrück et ses Kommandos

Les conditions de transport n’ont plus rien à voir avec le "train de plaisir". Annic et Suzanne se retrouvent dans un wagon de troisième classe, “serrées comme des sardines", où le manque de nourriture et la chaleur se font sentir. Dans la nuit du 20 au 21 juillet, la frontière franco-allemande est franchie. À Sarrebruck, l’ordre est donné de descendre. Les résistantes sont brutalement conduites à pied au camp de Neue Bremm, géré par la Gestapo. C’est une plongée dans l’enfer concentrationnaire. Suzanne est saisie d’effroi à la vue "d’hommes avec la tête rasée, maigres, épouvantables" qui se précipitent sur elles espérant avoir quelque chose à manger. "On s’est dit : ‘Mais c’est cela, les camps ?’ On s’est demandé si on n’était pas arrivées sur une autre planète. Je ne pouvais pas croire que cela pouvait exister de traiter les hommes comme des bêtes. Ces gens-là n’avaient plus figure humaine."

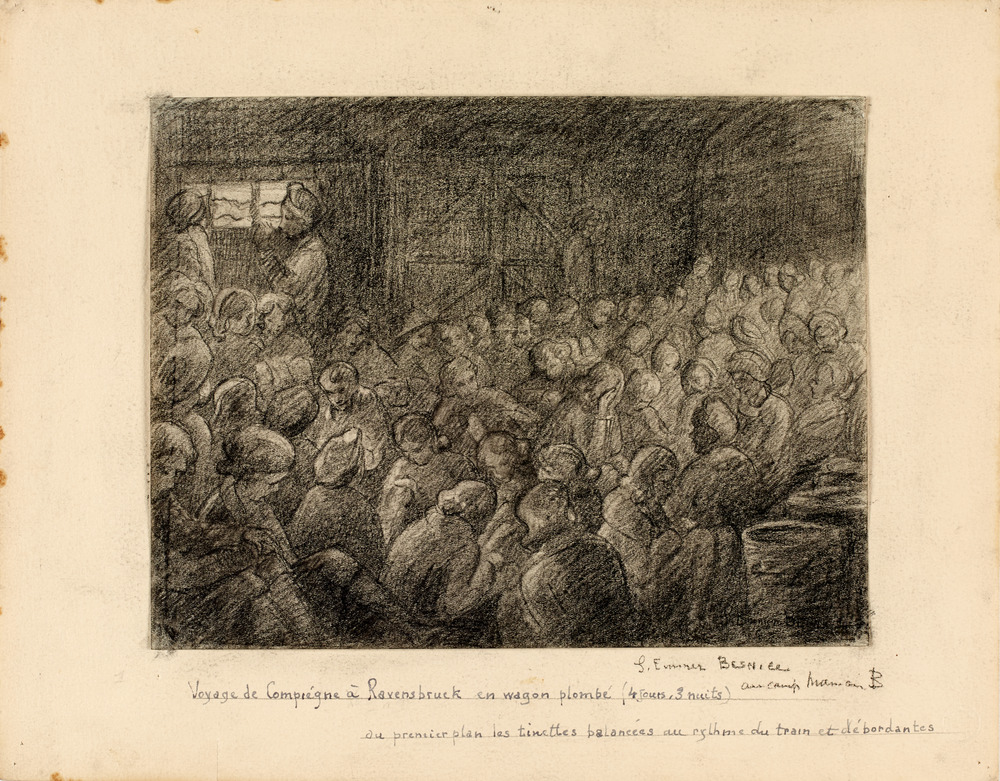

Le voyage de Compiègne à Ravensbrück en wagon plombé,

par Suzanne Besniée, déportée au camp de Ravensbrück en 31 janvier 1944.

(Centre national des arts plastiques, Hélène Peter)

Annic n’a jamais oublié ces "squelettes d’enfants en haillons" s’avançant vers elles. Prises de pitié, les arrivantes leur donnent quelques gâteaux secs ou du pain qu’il leur reste. Mais les SS guettent : "Ils tapent, ils frappent, ils bottent ces malheureux leur arrachant la si maigre pitance et leur si pauvre trésor". Les résistantes françaises accueillent avec soulagement l’annonce de leur départ cinq jours plus tard, pensant ne rien revivre de pire.

Le trajet de 72 heures dans des wagons à bestiaux est un nouveau calvaire.

“Chaleur torride, coude à coude forcé, absence de nourriture, odeur décuplée des tinettes”

énumère Annic. La vision furtive de la ville de Berlin en ruine, aperçue en retirant quelques planches de bois des aérations, redonne un peu de baume au cœur aux résistantes françaises. Le 30 juillet, à 4 h du matin, elles arrivent à la gare de Fürstenberg, à 80 kilomètres au nord de Berlin. Sur le chemin menant jusqu’au camp de Ravensbrück, elles découvrent encore une fois

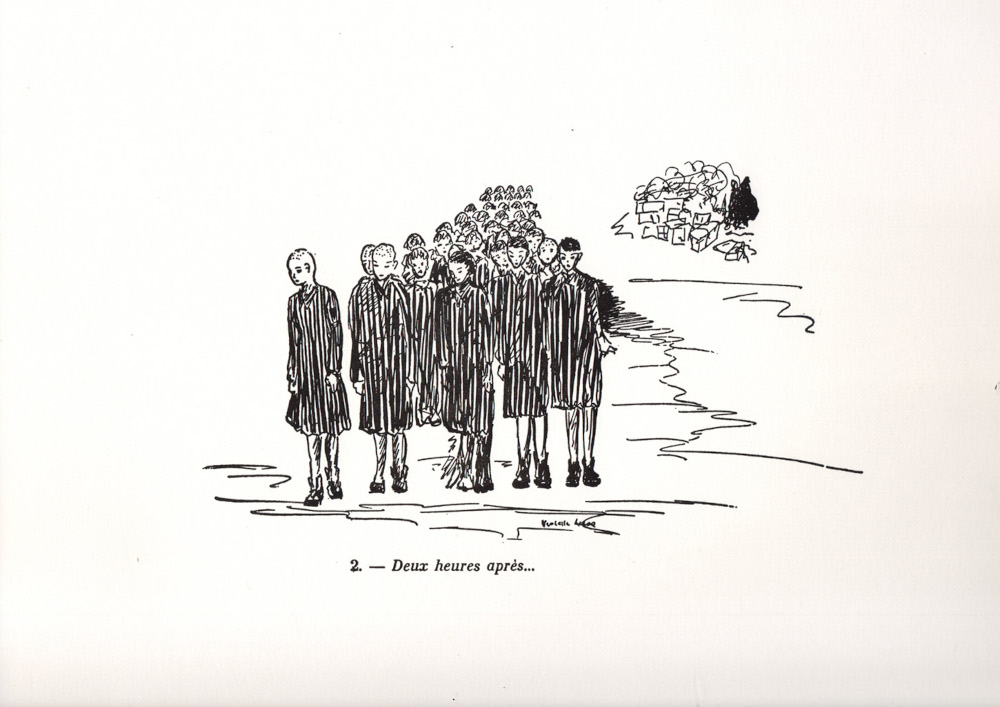

“des êtres humains aux crânes tondus, vêtus de tenues rayées”

Elles les prennent pour des hommes, mais ce sont bien des femmes. Construit en 1939 sur ordre de Heinrich Himmler, chef suprême de la SS, Ravensbrück est en effet le camp de concentration pour femmes le plus vaste du IIIe Reich. Les nazis y internent des résistantes, des prisonnières de guerre, des détenues raciales juives et tziganes ou encore des témoins de Jéhovah, plus quelques milliers d’hommes dans un camp annexe. Au total, plus de 120 000 déportées d'une vingtaine de nationalités sont passées à Ravensbrück jusqu’en 1945.

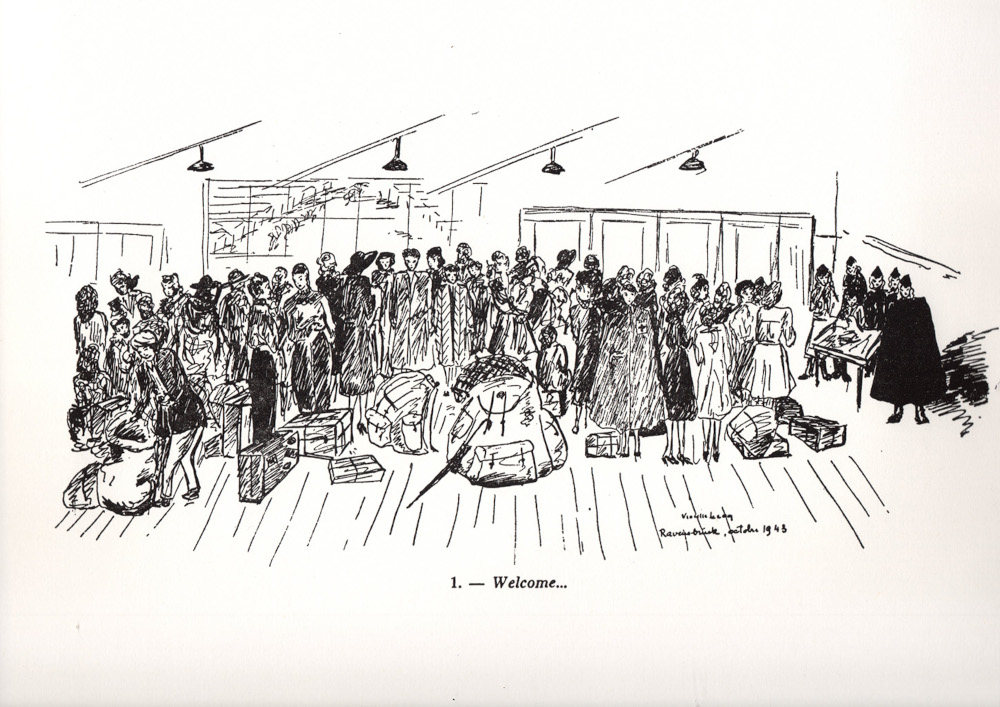

L’arrivée à Ravensbrück, selon Violette Rougier-Lecoq, déportée en octobre 1943.

Ces reproductions sont extraites de "Témoignages – 36 dessins à la plume – Ravensbrück", Paris, Les Deux sirènes, 1948.

Les originaux ont été perdus.

(Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon).

À 6 h, leur destin est scellé. Elles franchissent la lourde grille du camp, cerné de miradors d’où les sentinelles veillent jour et nuit. Suzanne, Annic et leurs compagnes passent par la fouille, où tout leur est retiré. "C’était très pénible. Il y avait des femmes qui étaient âgées, certaines avec leurs filles plus jeunes. Pour elles, c’était une humiliation de se retrouver toutes nues. On se demandait vraiment dans quoi on était rentrées. Ce n’était pas possible", décrit Suzanne. Puis les deux cousines sont affublées d’un numéro de matricule : 47 329 pour Suzanne, 47 372 pour Annic. Elles ne sont alors plus que des "Stücken", des morceaux, toujours alignés en rang cinq par cinq. Mises en quarantaine dans le bloc 23, elles apprennent la hiérarchie du camp. Les gardiennes, ou "Aufseherinnen", sont des femmes SS, “pas marrantes du tout", selon Suzanne. Les cheffes et sous-cheffes de bloc, les "blokovas" et "stubowas", elles, sont issues des rangs des déportées.

“Chez ces bonnes femmes-là, quand on tombait bien, cela allait bien, mais quand on tombait mal, elles étaient aussi mauvaises avec nous que les Allemands. Elles avaient leurs faveurs et n’avaient qu’une idée en tête, se faire bien voir pour ne pas perdre leurs avantages”

explique encore Suzanne.

La discipline est stricte, avec un lever vers 3 h 30 pour une première séance d’appel, après avoir avalé un simple jus noir, ersatz de café. Un appel interminable qui peut durer plusieurs heures. Pendant deux semaines, Suzanne et Annic sont affectées à différents travaux. La première doit s’occuper des clapiers à lapins, la seconde participe à la construction d’une bâtisse en bois, portant de lourdes charges de 6 h à 18 h, avec une pause d’une heure le temps d’avaler un filet de soupe. Les cousines doivent ensuite remplir et pousser des wagonnets de sable au rythme de la "schlague" des gardiens, avant d’être envoyées extraire de la tourbe. Au retour, le soir, c’est de nouveau l’appel sans fin, puis la distribution d’un maigre repas. La soirée se passe à tenter d’enlever les poux sur les paillasses où elles doivent coucher à deux.

Pour voir cette vidéo, veuillez accepter les cookies de YouTube.

Le 14 août 1944, c'est encore un départ, cette fois pour le camp de Neu Brandenburg, l’un des 40 Kommandos extérieurs de travail qui dépend de Ravensbrück, à 50 kilomètres plus au nord. Avant de partir, elles reçoivent la tenue rayée des déportées, "notre tenue mortuaire au regard des nazis, puisqu’aucun de nous ne devait sortir vivant de leurs camps", insiste Annic. Avec Suzanne, elles doivent coudre sur leur nouvelle robe leur matricule ainsi qu’un triangle rouge, symbole des prisonniers politiques. À la nuit tombée, elles arrivent au camp sous les cris des gardiennes : "Los ! Raus ! Schnell !" Les coups de cravache s’abattent sur leurs corps déjà éreintés. Les résistantes ont laissé place à une cohorte de femmes médusées, décrit Annic :

“Nous n’étions plus des humains. Nous avancions dans la nuit tels des automates, conscientes que le droit de mourir en paix nous serait refusé, n’ayant plus que celui de crever d’épuisement et de souffrances”

La violence des gardiennes de Ravensbrück, selon Violette Rougier-Lecoq, déportée en octobre 1943. Ces reproductions sont extraites de "Témoignages – 36 dessins à la plume – Ravensbrück", Paris, Les Deux sirènes, 1948. Les originaux ont été perdus.