ensemble” Suzanne et Simone,

une amitié à Ravensbrück Chapitre 1

Une plongée dans la Résistance

(Archives familiales)

Une jeune femme de bonne famille

"Qu’est-ce que cela veut dire être déporté ?" D’une petite voix, Suzanne Latapie, née Bouvard, s’adresse à une classe de troisième du Morbihan, en 1991. "C’est quelqu’un qu’on a retiré par la force de son pays pour le mettre dans un autre pays", explique-t-elle à ces élèves, qui participent au Concours national de la Résistance et de la déportation. Elle énumère les différentes catégories de déportés : pour motifs raciaux, pour délits d’opinion et pour faits de résistance. "Ce sont les gens qui n’admettaient pas d’être occupés par les Allemands et qui ont résisté d’une manière ou d’une autre. Ceux qui faisaient partie des réseaux ou d’un maquis", décrit-elle devant une classe attentive.

Suzanne sait de quoi elle parle. À l’âge de 25 ans, elle a elle-même été déportée dans le camp de concentration de Ravensbrück, en Allemagne, en tant que résistante. Prévenante, elle s’inquiète de l’effet de son récit sur son jeune public. Elle s’excuse presque. "Ça y est ? Cela suffit ? Cela n’est pas trop fatiguant ? Vous n’êtes pas encore lassés ?", lâche-t-elle dans un grand éclat de rire pour détendre l’atmosphère.

À 73 ans, Suzanne se livre alors pour l’une des premières fois sur son expérience durant la Seconde Guerre mondiale, un témoignage rare enregistré à l’époque sur cassette. Pendant des décennies, elle a gardé le silence sur ce douloureux passé.

“On a eu beaucoup de mal à dire ce qui nous est arrivé parce que les gens ne nous croyaient pas. C’est pour cela qu’il y a eu une espèce de voile sur la déportation, parce que c’était trop difficile d’en parler”

confie-t-elle aux élèves avec une pointe de regret. Un an plus tard, en octobre 1992, Suzanne meurt. Cet enregistrement est le seul dans lequel elle raconte tout son parcours de déportée.

Suzanne Latapie, à droite, dans les années 1980.

(Article de presse)

Rien ne prédestinait Suzanne à quitter son village de Saint-Marcel dans le Morbihan, en Bretagne. C’est là qu’elle naît, le 27 septembre 1918, dans la propriété de Sainte-Geneviève, un manoir qui appartient à sa famille depuis les années 1860. Son père est colonel de l’armée française et conseiller municipal. Les Bouvard et leurs huit enfants vivent une existence paisible, participant activement à la vie de la communauté. Suzanne, elle, enseigne déjà toute jeune le catéchisme aux enfants de l’école du village.

En cette fin de printemps de 1944, alors que la France est déjà occupée depuis quatre ans, la jeune femme de 26 ans est monitrice d’enseignement ménager. Fiancée, elle est sur le point de se marier avec un certain Daniel : les menus sont imprimés et la robe blanche est prête dans sa chambre du manoir. Mais au début du mois de juin, son destin bascule. Jusque-là relativement épargnée par la guerre, elle plonge brutalement dans le conflit quand le village de Saint-Marcel devient en quelques jours un épicentre de la résistance en Bretagne.

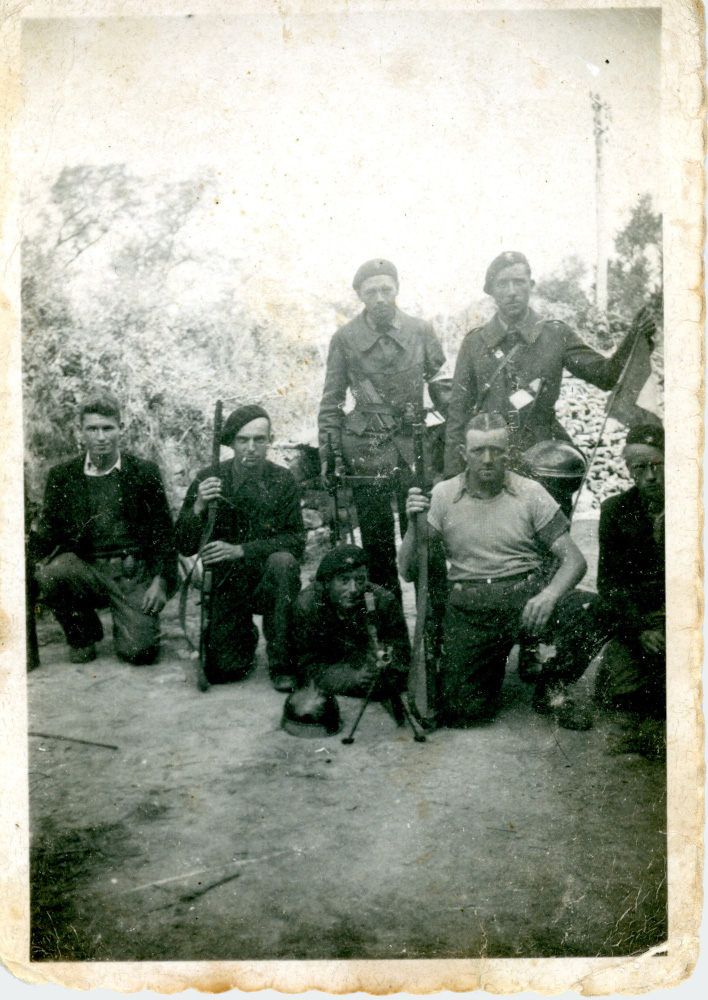

Les combats du maquis de Saint-Marcel

Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, c’est dans ce petit coin de campagne morbihannaise qu’est largué un groupe de combat du 2e régiment de chasseurs parachutistes. Venus de Londres, ces membres de la France libre font partie d’une unité d’élite sous commandement britannique : le Special Air Service (SAS). Ils ont pour mission d’effectuer des opérations de sabotage afin de ralentir la progression des troupes allemandes vers la Normandie, où le Débarquement vient d’avoir lieu. Rapidement, les résistants locaux les conduisent à la ferme de la Nouette, près du village de Saint-Marcel. Ce lieu, qui sert déjà depuis plusieurs mois de terrain de parachutage secret, a été choisi comme point de ralliement pour tous les FFI (Forces françaises de l’intérieur) du Morbihan.

Dans les jours qui suivent, le maquis de Saint-Marcel se constitue. Plus de 2 000 FFI, encadrés par 200 SAS, passent dans le camp. Depuis le manoir de Sainte-Geneviève, Suzanne assiste à cette effervescence. Dès le 7 juin, sa famille accueille les premiers blessés du maquis. Infirmière à la Croix-Rouge, Suzanne n’hésite pas à leur porter secours. "Ils étaient maladroits parce qu’ils n’avaient jamais eu un fusil en main et très souvent, il y avait des accidents. Je me suis occupée de ce jeune qui avait reçu une balle dans le pied par un copain qui avait mal visé", raconte-t-elle aux collégiens en 1991. Très vite, la demeure des Bouvard est englobée dans le maquis : "C’était un va-et-vient. Notre maison se trouvait en plein milieu. J’ai eu l’occasion de rendre service au maquis, comme tout un chacun l’a fait. Ce n’était pas très héroïque". Quelques jours plus tard, elle doit toutefois s’occuper d’un cas beaucoup plus sérieux. Sur la table de la cuisine du manoir, elle soigne tant bien que mal un parachutiste touché par balle au poumon et parvient à le sauver.

Au matin du 18 juin, elle accueille sa cousine Annic Philouze, venue de Rennes rendre visite à son frère, en convalescence dans une clinique voisine après avoir été blessé dans un bombardement. C’est alors qu’une intense fusillade éclate aux abords du manoir. Après l’intrusion d’une patrouille allemande dans le camp de Saint-Marcel, de violents affrontements opposent toute la journée les parachutistes et les résistants aux forces d’occupation. Un poste de secours est installé à Sainte-Geneviève, mais la situation devient de plus en plus dangereuse. "Les Allemands se sont imaginé que notre maison était le PC. On a été bombardés de partout. Un mitraillage pas possible. Les balles entraient par les fenêtres", se remémore Suzanne. Dans ses mémoires non publiées, mais conservées par sa famille, Annic fournit plus de détails. Elle mentionne notamment que le fiancé de sa cousine est présent, mais ne se révèle pas d’une grande aide. Tétanisé par la peur, Daniel se réfugie derrière un fauteuil. "Sans le vouloir, son affolement devenait contagieux", se souvient Annic. Malgré les risques, Suzanne décide de prendre les choses en main. Accompagnée de sa cousine et d’autres membres de la famille, elle quitte la propriété en direction de la commune de Malestroit, tout proche, pour échapper aux combats. En chemin, son fiancé prend la poudre d’escampette pour se réfugier dans une ferme voisine.

Pour voir cette vidéo, veuillez accepter les cookies de YouTube.

Le lendemain, au petit matin, alors que les résistants se sont éparpillés dans la nature, elle décide de retourner au manoir avec Annic. Elle espère y retrouver sa mère, dont elle est sans nouvelles, et récupérer quelques affaires. Mais au détour d’un chemin, les Allemands leur font face : ils viennent de perquisitionner Sainte-Geneviève, où ils ont trouvé des pansements anglais. Alors que les deux jeunes femmes essayent de faire croire qu’elles vont traire les vaches, les soldats ne sont pas dupes. D’un vigoureux "raus !", ils les arrêtent. Les militaires de la Wehrmacht les forcent même à les aider à porter le cadavre d’un Allemand tué lors de la bataille jusqu’au bourg de Saint-Marcel. Quelques heures après les combats, le village n'est plus le même : il est occupé par plusieurs centaines de soldats. Suzanne pense vivre ses derniers instants avec sa cousine :

“On est restées debout contre un mur et vraiment là, j’ai cru qu’on allait être fusillées”

En début d’après-midi, les cousines sont finalement poussées dans un camion et conduites en direction de la prison de Nazareth, à Vannes.

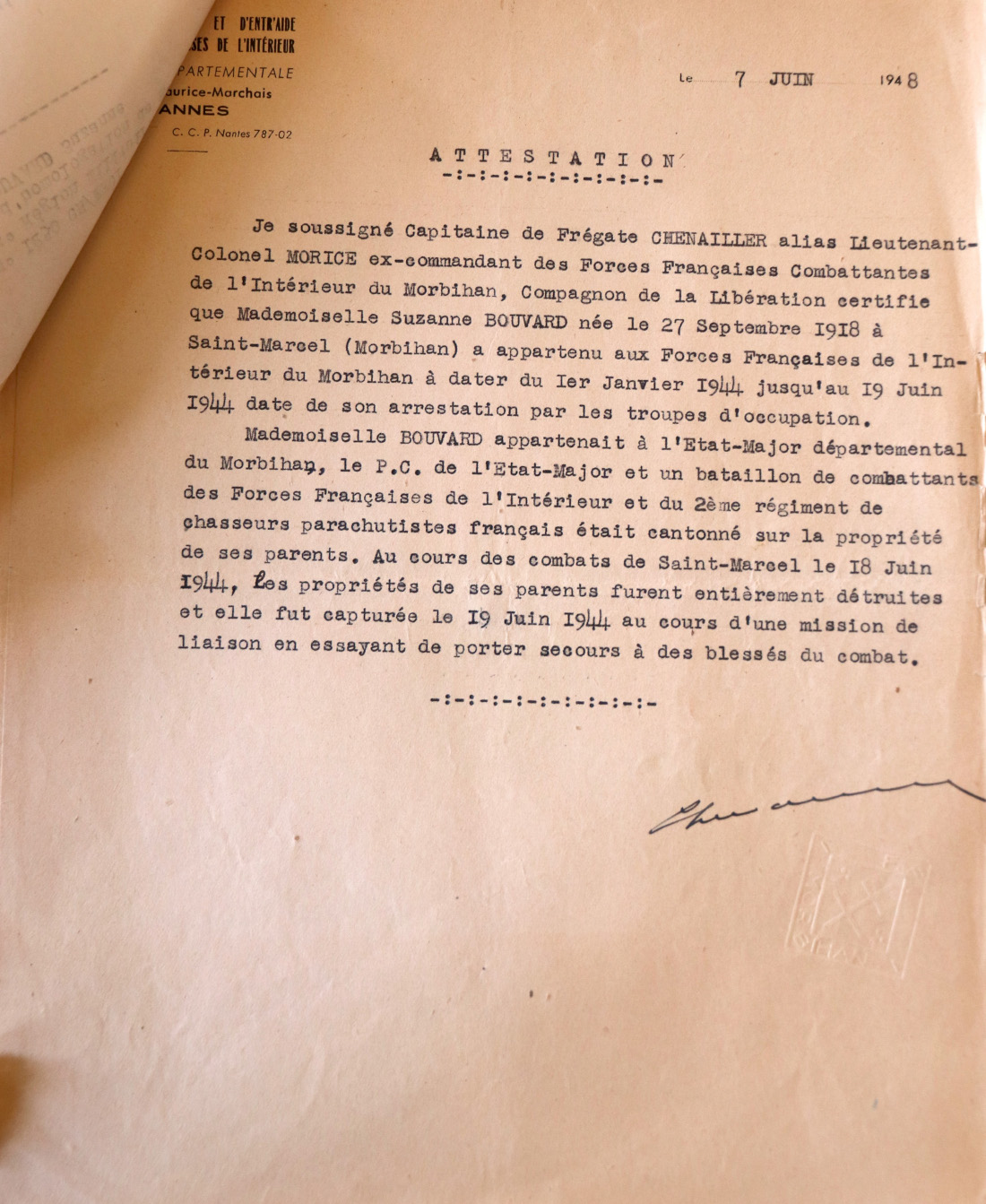

Attestation rédigée par Paul Chenailler, alias Colonel Morice, commandant des FFI du Morbihan, confirmant les actions de Suzanne Bouvard dans la Résistance

(Service Historique de la Défense).