En el extremo oeste de Texas, la ciudad de El Paso y su gemela mexicana, Ciudad Juárez, forman una de las comunidades transfronterizas más importantes del mundo.

Es la tercera etapa de este viaje por carretera de France 24. A pesar de estar partida en dos por el muro, “la capital de la frontera” intenta mantener a la comunidad unida a pesar de la política migratoria de Estados Unidos y a la violencia que se vive en el lado mexicano.

El sol se pone pronto en El Paso y Ciudad Juárez. Después de lanzar sus últimos rayos anaranjados, desaparece tras los valles de Nuevo México y da paso a un mar de luces artificiales. Llegada la noche, es imposible diferenciar las dos ciudades. Hasta donde alcanza la vista, no hay ruptura, ni separación visible en esa inmensa extensión urbana.

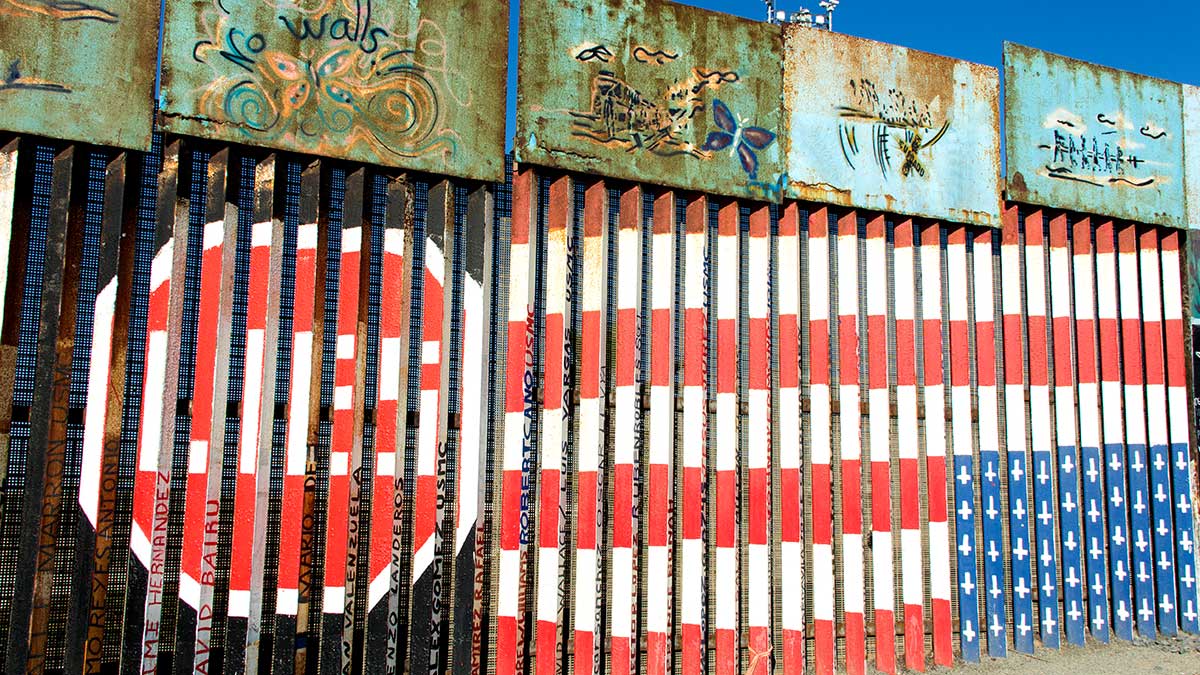

Es solo con la luz del día que el ojo humano puede divisar la larga y alta barrera ocre que separa la ciudad de El Paso de su vecina, Ciudad Juárez, situada en el estado mexicano de Chihuahua.

Las dos ciudades reúnen alrededor de dos millones de habitantes y constituyen una de las aglomeraciones transfronterizas más importantes del mundo.

“El Paso y Juárez forman una sola y misma comunidad, partida en dos por el muro y la frontera” afirma Dylan Corbett, director del Hope Border Institute, una asociación que lucha por acabar con la militarización de la frontera entre EE. UU. y México.

El flujo de mercancía y sobre todo de personas que cada día cruzan uno de los cuatro puentes, vuelven las dos ciudades interdependientes. Según Rudolfo Rubio Salas, profesor en la universidad de la Frontera de Juárez y especialista de flujos fronterizos, confirma que entre 20.000 y 25.000 ciudadanos atraviesan diariamente los puentes para entrar a Estados Unidos.

Es el caso de Adriana Carbajal, una mexicana de 32 años que nació, creció y estudió en Juárez. Hace tres años, una empresa estadounidense la contrató para trabajar del otro lado del Río Grande. Con una visa de trabajo, todos los días la joven hace fila de espera en el puente de las Américas, la histórica pasarela que conecta a las dos ciudades. “Hay días en los que el trayecto entre mi casa y el trabajo me toma diez minutos, otros días son dos horas”, se queja la joven ingeniera.

Cansada, aplicó hace algunas semanas al programa Sentri, dirigido a personas “dignas de confianza” que da acceso a las vías rápidas del puente.

A pocos kilómetros, son centenas de estudiantes los que cada mañana suben la avenida Juárez, la arteria principal de la ciudad, para tomar el puente Santa Fé a toda velocidad.

Este puente desemboca en pleno centro de la ciudad de El Paso. Ahí pueden tomar un autobús para llegar a la UTEP, la Universidad de Texas en El Paso, que se encuentra arriba de las colinas. “Para nosotros, en esta comunidad, pasar la frontera cada día para ir a la universidad es algo normal. Es parte de lo que somos. La UTEP es una de las únicas universidades del país que hace todas sus publicaciones en inglés y español”, explica Catie McCorry Andalis, decana de asuntos estudiantiles.

De ciudad festiva a ciudad del terror

“Antes era algo muy normal ir a Juárez a comer o para salir de noche. Para la población local, Juárez era como una colonia más de El Paso”, explica Howard Campbell, profesor de antropología fronteriza en la UTEP. “Para los adolescentes era la ciudad de las primeras experiencias, existía esa increíble ‘migración’ para ir a emborracharse a la edad de 14, 15 o 16 años o a conocer chicas y chicos…”

Pero esa época de oro se terminó en los noventa. Paralelamente a la firma del TLCAN en 1994, el Gobierno de Clinton quiso reforzar su frontera contra la migración ilegal con la operación “Hold the line”. Para ello desplegaron policías fronterizos cada 400 metros en la zona urbana y construyeron las primeras vallas a lo largo del Río Grande.

A ese primer disparo de alerta se sumó la explosión de la violencia en México en los años 2000. Los carteles de Juárez y de Sinaloa se enfrentaban para tener la mejor ‘plaza’, el mejor lugar estratégico para pasar droga a Estados Unidos.

Cada día se encontraban decenas de cuerpos en las calles. Ese incremento de la violencia dio a Juárez el rango de la “ciudad más violenta del mundo”.

Los años negros

Ante la escalada de violencia, el presidente Felipe Calderón, electo en 2006, militariza el conflicto contra los carteles.

El 31 de marzo del 2007, el Ejército aparece en Juárez. Una maniobra que según Gero Fong, un programador informático de 44 años, empeoró la situación en vez de mejorarla.

“Después de la llegada de los militares, notamos un aumento de la violencia en un 500%. Entre el 2008 y el 2011 fueron los peores años. Las ejecuciones no pararon, se multiplicaron igual que lo hicieron las extorsiones. Ocurrían sin que hubiera enfrentamientos en las calles”, afirma el licenciado en sociología desde una cafetería de activistas de extrema izquierda en el centro de Juárez. “Y durante ese tiempo, los carteles siguieron, y no los desmantelaron en lo más mínimo”.

Pero Juárez además se ganó otra fama siniestra: “la ciudad asesina de mujeres”. Madres de familia, adolescentes, estudiantes… Según la asociación Red de Mesa de Mujeres, desde el principio de los años noventa, alrededor de 1600 mujeres murieron por violencia de género. La asociación publica esos datos macabros para llamar la atención sobre el fenómeno. Más de dos tercios de los asesinatos tuvieron lugar después de la militarización de la guerra contra la droga en Juárez. En las calles del centro, asociaciones defensoras de los derechos humanos pintaron cruces negras con fondos rosados en aquellos lugares donde las mujeres fueron vistas por última vez.

Frente a la amplitud de la masacre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una sentencia histórica en 2009. Esta responsabilizaba a las autoridades mexicanas de la perpetuación de los feminicidios en Ciudad Juárez, ligada a la a la impunidad y negligencia características de sus investigaciones.

La alcaldía de Juárez tuvo que reaccionar y fundó el Instituto Municipal de la Mujer (IMM), un centro para mujeres cuyo objetivo era coordinar los esfuerzos municipales contra la violencia de género. La ciudad puso al mando de la estructura a Verónica Corchado, una conocida militante feminista de Juárez.

Capacitación de policías, creación de una aplicación de alerta, asesoría jurídica… Dentro de los nuevos locales del centro, la activista nos explica los mecanismos que busca implantar:

“Aquí en Juárez, vemos la convergencia de varios factores que pueden explicar las violencias contra las mujeres: la falta de educación, de oportunidades, de respuestas apropiadas por parte de los gobiernos.

También está ligado al patriarcado: en los sesenta, las jóvenes empezaron a trabajar en las maquiladoras (las fábricas fronterizas) en Juárez. Sin embargo, una mujer fuera de su casa significa su propia ruina en el pensamiento patriarcal”, indica la directora del IMM.

La violencia y sus secuelas

Aunque pueda resultar extraño, la extrema violencia en Juárez nunca afectó a la otra orilla del Río Grande. El Paso figura con frecuencia como cabeza de lista de las ciudades más seguras de Estados Unidos. “Todas las agencias federales estadounidenses imaginables están presentes aquí. La población está totalmente bajo control. Domesticada. Históricamente, los mexicanos llegaban aquí sin papeles. Aprendieron, en el trabajo, en sus familias, en sus barrios, a permanecer cabizbajos. No se arriesgan”, explica Howard Campbell, profesor de antropología de la UTEP.

Como consecuencia de la violencia, los lazos entre Juárez y El Paso se debilitaron. “Las idas y venidas entre las dos ciudades son inversamente proporcionales a la violencia”, resume Rudolfo Rubio Salas, especialista de flujos fronterizos. “Cuando la violencia era extrema, la gente ya no se arriesgaba en el lado mexicano”.

La extrema violencia de los últimos años dio paso a una relativa tranquilidad en las principales calles de Juárez. Sin embargo, los estigmas de los años negros siguen siendo visibles.

Silvia Aguirre es directora de un centro de ayuda psicológico, el CFIC. Desde su creación hace dos años han recibido a unas 15.000 personas, hombres, mujeres y niños que, por culpa de la violencia, perdieron parientes cercanos.

“Mucha gente no quiere venir a Juárez. El año pasado una doctoranda de la UTEP se capacitó con nosotros. Nos explicó que sus profesores le habían suplicado que no atravesara la frontera. Decían que era peligroso, que en Juárez mataban a las mujeres, que pasaba esto y lo otro”, cuenta Silvia Aguirre, con rabia, pero agradeciendo que los periodistas aún se atrevan a ir a Juárez. “Hay que decirlo y hacerlo saber, aquí también hay gente de bien, sobrevivientes de la guerra contra los narcos, inocentes”.

Silvia Aguirre se define a sí misma como una “sobreviviente”. Su hermano, que era cirujano, murió asesinado a cuchilladas en Tijuana a manos de personas ligadas al narcotráfico. Los culpables fueron arrestados y juzgados. Su tragedia personal la llevó a comprometerse con su actual trabajo: el de promover la resiliencia como respuesta a la violencia.

“La resiliencia se manifiesta porque la gente en nuestra ciudad ya no quiere ser considerada víctima. Trasciende su dolor y moviliza sus recursos para enfrentarse a la adversidad. Diversas asociaciones nacieron de la violencia y se fijaron el objetivo de servir a la comunidad para evitar que las tragedias personales vuelvan a suceder”.

Pero Juárez lucha por avanzar. Del lado estadounidense, la política migratoria se endurece. La Administración Trump defiende una tolerancia ‘cero’ en la frontera para contener la violencia y a los llamados ‘bad hombres’ que viven al otro lado del Río Grande.

Crews working to replace a piece of existing border wall in El Paso in September. None of trumpy’s promised new wall has been built yet. pic.twitter.com/xBYqsasfnO

— Bill Hopbell (@whopbell2) 13 décembre 2018

Esta política antiinmigración vino acompañada de la construcción de nuevas secciones del muro fronterizo. En el barrio Chihuahuita las excavadoras han comenzado a derribar la antigua valla gris construida en los noventa para elevar la nueva estructura de nueve metros de altura que el presidente de Estados Unidos quiere extender a lo largo de los 3.100 kilómetros de frontera. Una clara ruptura del barrio, uno de los primeros de la ciudad y cuya población tiene, en su mayoría, orígenes mexicanos.

Para el programador informático, Gero Fong, la existencia de la frontera cuestiona la teoría de una gran comunidad transfronteriza: “Las fronteras dividen. Hay que tener cuidado con la idea del ‘somos iguales’. No hay que fijarse solo en los que pasan diariamente o en los binacionales. No, no somos iguales. Nos discriminan. Hay gente que no puede pasar, que no puede ir a trabajar del otro lado”, explica en una declaración impregnada de marxismo. “La etiqueta del libre comercio entre los dos países es una hipocresía. La mayoría solo tiene su fuerza laboral para ofrecer y no tiene derecho a ejercerla del otro lado”.

Abrazos sí, muros no

Mientras tanto, en Juárez y El Paso, la “comunidad” se reúne para el evento “Hugs not walls” (abrazos sí, muros no), una iniciativa de la organización Border Network for Human Rights. Desde hace seis años, la asociación, que trabaja con las autoridades locales, permite a las familias mexicanas separadas reunirse durante unos minutos. En esta bella mañana de domingo al final del verano, tres policías de la frontera quitan el inmenso candado oxidado y abren el muro aclamados por la multitud. El desfile se ejecuta de manera muy organizada: familias y más familias atraviesan la frontera para abrazar a sus parientes que viven del lado mexicano. El tiempo es preciso: tres minutos, ni uno más, siempre bajo la vigilancia de varias cámaras y de las autoridades locales. Un pitido indica el final del encuentro.

“Alrededor de 3.000 personas están presentes hoy. Es un símbolo muy fuerte. Un abrazo entre un padre y su hijo es más fuerte que cualquier muro. Es un evento de resistencia a la política de Donald Trump. Esperamos dar ejemplo. No se puede seguir separando a las familias”, explica Fernando García, director de Border Network for Human Rights, solicitado por todas las televisiones y radios locales. Para hacer este evento realidad, el director trabaja desde hace 18 años con la policía fronteriza y con las autoridades locales y federales. “Entienden lo que hacemos aquí. Están implicados en todo el proceso. Ellos también demuestran una gran sensibilidad”.

Algunas personas, presentes desde las ocho de la mañana, deben esperar con paciencia su turno antes de poder cruzar. “La espera es larga, pero vale la pena”, afirma sonriendo Juan Nieves, un joven de 22 años que no ha visto a su familia en cinco años.

“¡Hubiera preferido que fueran 10, 15, 30 minutos!”, confiesa Gerardo Guerra, de 36 años, tiene los ojos todavía rojos por la emoción. Originario del estado de Durango, no había visto a su padre ni a sus dos hermanas desde que se fue a Estados Unidos a trabajar hace 14 años. Con él, su mujer y sus tres hijos: “Ellos pueden pasar al otro lado, yo no. No tengo papeles”.

Sobre las doce del día, mientras los rayos del sol atraviesan la inmensa barrera, las últimas familias presentes sueltan globos al aire. El viento los lleva al otro lado del muro. En una ola de tristeza, las familias se separan. Un padre, una madre, un hermano... ven alejarse a un familiar, que, solo con dar un paso, está en Estados Unidos. Entre la deslumbrante y calurosa luz del desierto solo queda el muro.