Les détenues de Romainville

Aux archives départementales du Morbihan, je mets la main sur un vieux cahier rouge taché d’encre, dont certaines feuilles se détachent. C'est le registre d’écrou de la prison de Vannes. À la date du 8 décembre 1942, les noms de Louis Séché, 20 ans, et de Lisette Moru, 17 ans, sont inscrits à l’encre rouge avec la mention "autorité allemande". Les deux Port-Louisiens en ressortent dix jours plus tard, le 18 décembre, pour être conduits en région parisienne.

Le jeune homme est envoyé au camp de Royallieu, à Compiègne, dans l’Oise, tandis que son amie est internée au fort de Romainville, aux Lilas, au nord-est de Paris. Les deux camps font partie du Frontstalag 122 et sont directement administrés par la Wehrmacht, l’armée allemande. C’est là que sont retenus prisonniers "des éléments ennemis actifs du Reich", arrêtés pour avoir agi contre l'Allemagne nazie ou son armée, ou pour avoir mis "en danger le maintien de l’ordre et la sécurité".

Lisette est enregistrée sous le matricule n° 1 332. Selon le registre du fort, elle y entre le même jour que deux autres femmes, Marcelle Fuglesang et Anna Jacquat, deux résistantes de Charleville, membres d’un réseau d’évasion de prisonniers et d’aviateurs anglais. La veille, c’est une autre Bretonne qui a été transférée à Romainville, Rosa Floch, dite Rosie. Elle a le même âge que Lisette et a été arrêtée pour un motif futile : un "Feldgendarme" l’a surprise alors qu’elle crayonnait des "V" de la victoire sur le mur d’une école de Brest.

Derrière les murs du fort, Lisette découvre des centaines d’autres femmes. Beaucoup sont arrivées en août et en octobre 1942. Quelques-unes, comme elle, ne font pas partie d’un réseau organisé, mais la grande majorité vient des rangs communistes. Certaines de ces résistantes entreront plus tard dans l’Histoire, comme Marie-Claude Vaillant-Couturier, journaliste à "L’Humanité", agente de liaison entre la direction du Parti communiste français et les branches de la Résistance, qui témoignera au procès de Nuremberg ; Danielle Casanova, chirurgienne-dentiste, fondatrice de l’Union des jeunes filles de France, rédactrice de "La Voix des femmes" ; Hélène Solomon-Langevin, fille du professeur Paul Langevin et épouse du physicien Jacques Solomon ; ou encore Charlotte Delbo, secrétaire du comédien Louis Jouvet et autrice, à son retour des camps, de l'ouvrage biographique "Le Convoi du 24 janvier" dans lequel elle rend hommage à ses camarades.

Certaines d’entre elles sont veuves depuis peu. Elles ont été internées en même temps que leurs maris, jusqu’à ce qu’ils soient désignés sur la liste des otages du 21 septembre 1942 et fusillés, comme l’explique Thomas Fontaine dans son livre "Les Oubliés de Romainville". Ce camp est en effet depuis l’été le lieu de rassemblement des otages détenus en région parisienne et susceptibles d’être exécutés au Mont-Valérien, un fort situé à l’ouest de Paris. Depuis l'assassinat en août 1941 d'un aspirant de la marine allemande à la station de métro Barbès-Rochechouart par des jeunes communistes, l'occupant a décrété qu’"en cas de nouvel acte, un nombre d’otages correspondant à la gravité de l’acte commis sera fusillé" en représailles.

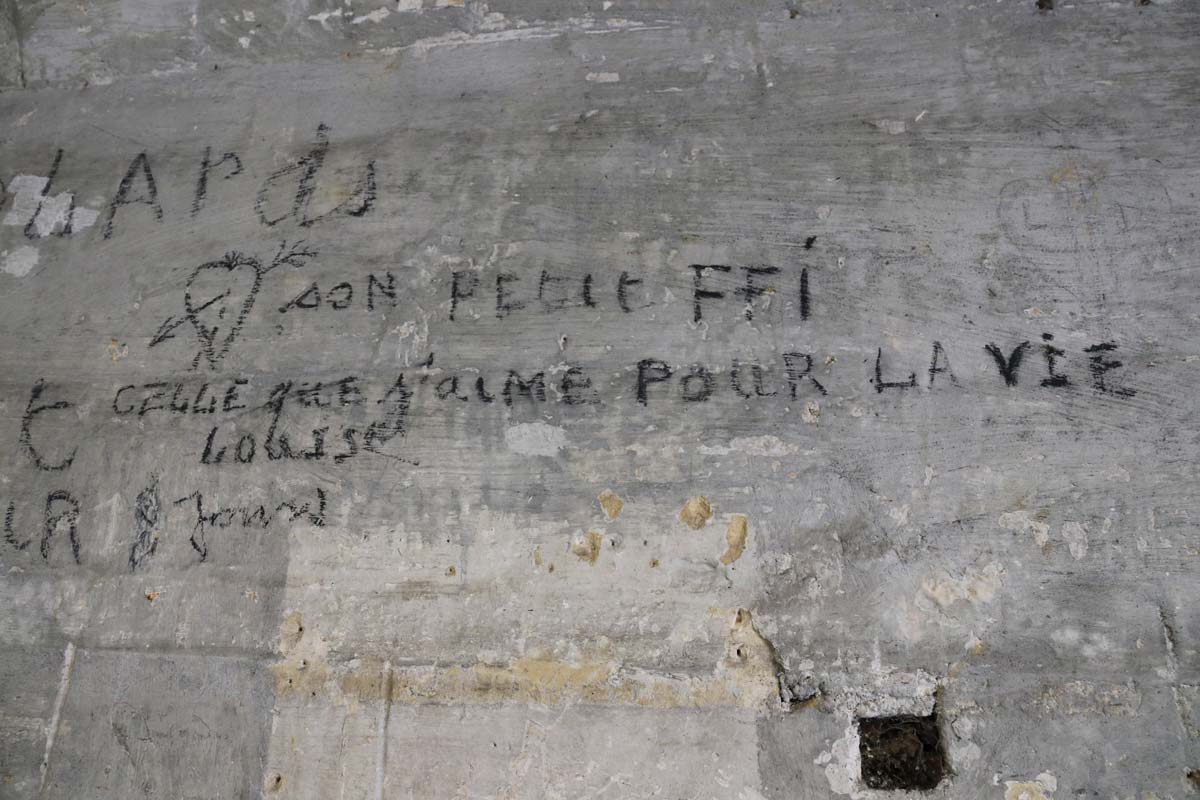

De son séjour à Romainville, Lisette a laissé un témoignage, où elle raconte son quotidien avec ces femmes. Une dernière lettre, qui a pu être transmise à sa famille et qui est aujourd'hui précieusement conservée par sa nièce Roselyne, comme une relique. Les mots griffonnés au crayon de bois ont pâli, mais quelques phrases se détachent encore. Après un "Bien chers tous", la Port-Louisienne écrit qu’elle a le droit à "deux colis une fois chaque quinzaine" et qu’elle peut "écrire plusieurs lettres ou deux cartes". Elle demande à ses parents de l’eau de Cologne, du pain, un gâteau, un tube de rouge à lèvres, une casserole, une brosse à habits, une chemisette, des socquettes ou encore des cigarettes, qu’elle pourra échanger avec ses codétenues. Elle fait part de la solidarité qui existe au fort : "Je vous redis encore de m’envoyer un colis car dans la chambre, tout le monde en reçoit et elles partagent leurs paquets avec moi." Les prisonnières souffrent de la faim et ont mis en place un système de mise en commun des paquets pour améliorer leur sort. "Vous devez être inquiets", imagine-t-elle aussi avant d’essayer de rassurer ses parents : "Mes nouvelles sont très bonnes et j’espère que chez nous tout va bien." Elle conclut en leur adressant toutes ses pensées : "Ma petite maman chérie, mon petit papa chéri, je vous embrasse bien fort, ainsi que ma petite grand-mère que j’aime beaucoup."

L'adolescente ne reste pas longtemps au fort. Un mois après son arrivée, le 23 janvier 1943, elle fait partie d’un groupe de 122 détenues transférées au camp de Royallieu. Elles y retrouvent 100 autres femmes de Romainville qui y avaient été conduites la veille, auxquelles s’ajoutent huit prisonnières venues d’autres lieux de détention. Le lendemain, les 230 femmes sont emmenées à la gare de Compiègne, où attendent déjà plus de 1 500 hommes entassés dans des wagons. Parmi eux se trouve son petit ami, Louis Séché.

Le convoi s’ébranle et se dirige vers l’Allemagne. Arrivé en gare de Halle-sur-Saale, ville de l’est du pays, le train se divise. D'un côté, les wagons des hommes prennent la direction du "Konzentrationslager" (KL) Sachsenhausen, situé à 30 km au nord de Berlin ; de l'autre, ceux des femmes partent vers la Pologne et le camp d’Auschwitz. Les chemins de Lisette et de Louis se séparent de nouveau.

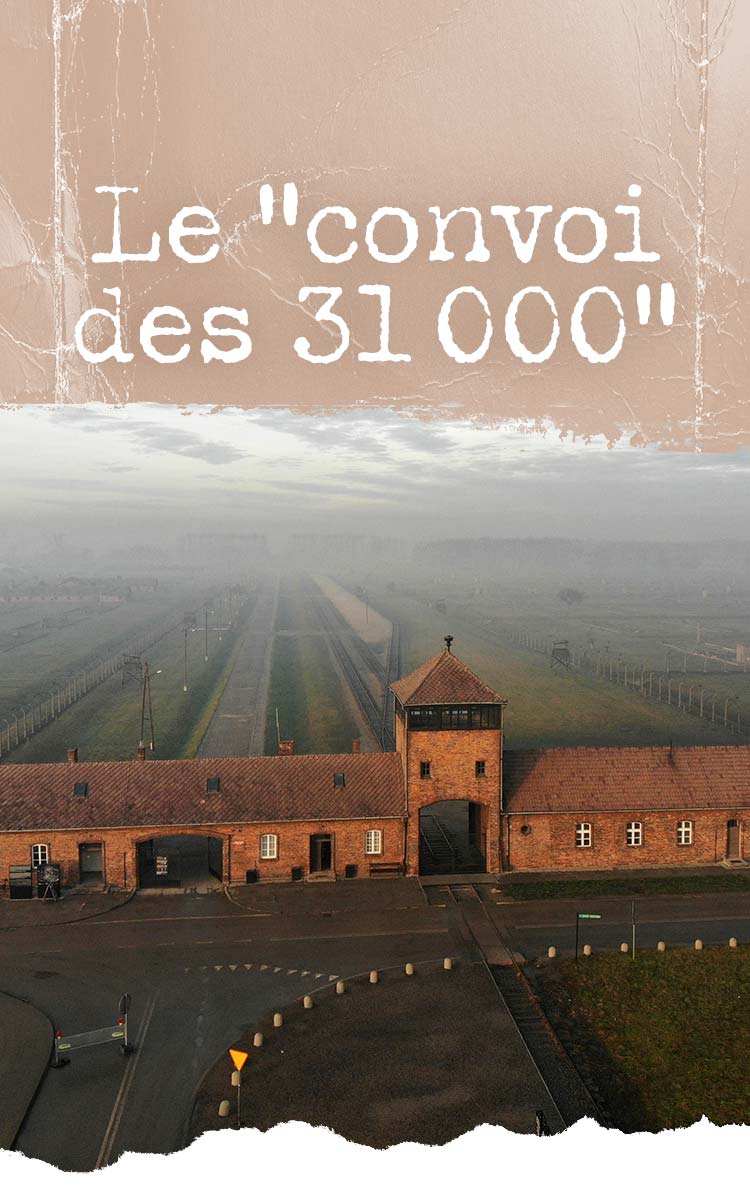

L’enfer d’Auschwitz-Birkenau

Les femmes arrivent à destination le 26 janvier au soir. Le lendemain matin, après une nuit passée dans les wagons, les portes s’ouvrent. Les témoignages des rescapées racontent la brutalité de cette entrée en enfer : "Des cris, des hurlements, des ordres incompréhensibles, des chiens, des SS, des mitrailleuses, des cliquetis d’armes. Un bord de voie qui n’était pas une gare. Le froid nous a transpercées. Où étions-nous ? Nous ne l’avons su que deux mois plus tard", écrit Charlotte Delbo dans "Le Convoi du 24 janvier".

Les 230 femmes sont conduites à pied au camp de Birkenau (Auschwitz-II). "À mi-chemin, nous avons croisé des femmes en rayé, une longue colonne", poursuit Charlotte Delbo. "Les kapos [les prisonniers chargés d'encadrer leurs codétenus dans les camps de concentration nazis, NDLR] leur ont commandé de nous laisser le passage. Elles étaient livides jusqu’au violet. En passant près d’elles, nous avons senti une odeur que nous avons hésité à leur attribuer, une odeur d’étable mal tenue, une odeur de vaches sales."

Le décor est terrifiant, mais les résistantes gardent la tête haute. Elles entrent dans le camp en chantant, comme l’a fièrement raconté dans "L’Exercice de vivre" Simone Alizon, une jeune résistante bretonne du même âge que Lisette arrêtée en mars 1942 à Rennes : "Brusquement, jaillie de l’angoisse, une voix entonna 'La Marseillaise', accompagnée par toutes dès les premières notes. Ce fut un chant entrecoupé de sanglots. Le dernier chant pour la majeure partie d’entre nous. Un chant empli de défi et de désespoir. Le dernier chant de la Liberté dans ce lieu de mort."

Après leur arrivée, les femmes sont dirigées vers la douche. Leurs cheveux sont rasés, leur pubis est tondu. On leur tatoue également sur l'avant-bras gauche un numéro de matricule, compris entre 31 625 et 31 854 – d'où le nom de leur groupe, qui sera baptisé plus tard "convoi des 31 000". Lisette est enregistrée sous le matricule 31 825.

Tous les objets personnels sont confisqués. Des tenues de prisonnières sont distribuées. Charlotte Delbo se souvient de son dégoût à la vue de ces frusques immondes : "Les chemises et les culottes étaient tachées de sang, de pus, de diarrhée. Les robes aussi. Il y avait des lentes dans les coutures." Les femmes doivent également coudre sur leur tenue un "F" (pour "Française") sur un triangle rouge, symbole des déportées politiques. Étape après étape, leur humanité leur est ôtée.

Parmi tous les convois partis de France à destination d’Auschwitz-Birkenau, celui de Lisette est le seul composé de femmes résistantes. Tous les autres à destination finale de ce camp d’extermination situé en Pologne sont constitués de juifs, à l’exception du convoi du 6 juillet 1942, dit "des 45 000", qui regroupe environ 1 170 hommes résistants. Toutes les autres femmes résistantes déportées sont envoyées au camp de concentration de Ravensbrück ou dans des prisons allemandes. Pourquoi alors le convoi de Lisette est-il dirigé vers Auschwitz ? "C’est un cas très particulier", souligne l’historien Pierre-Emmanuel Dufayel, membre de l’équipe de recherche de la Fondation pour la mémoire de la déportation. "C’est une grande question, mais l’hypothèse la plus plausible est qu’il s’agit d’un transport de représailles répondant à un élargissement de la politique des otages qui a été décidé en septembre 1942. C’est la première fois que les Allemands touchent ainsi aux femmes pour avoir un effet dissuasif sur la population. Elles vont suivre le même chemin que le 'convoi des 45 000'", explique ce spécialiste des femmes déportées.

À l’automne 1942, la politique des otages se révèle en effet contre-productive pour les autorités allemandes. Cela n’arrête pas les attentats contre les forces d’occupation et les exécutions massives sont désapprouvées par l’opinion publique. Constatant son échec, l’occupant opte pour une autre forme de répression : la déportation vers les camps de concentration, qui répond par ailleurs aux besoins croissants en main-d’œuvre de l’économie de guerre du Reich. "L’autre spécificité du 'convoi des 31 000', c'est la forte communauté communiste. Non seulement elle représente plus de la moitié des déportées, mais certaines faisaient partie du haut de l’appareil politique. C’est pour cela qu’on les envoie à Auschwitz, où il y a un camp de femmes pour des otages", précise Pierre-Emmanuel Dufayel.

Lors des deux premières semaines, les femmes du 'convoi des 31 000' sont placées en quarantaine au Block 14. Elles sont provisoirement exemptées de travail, mais doivent subir les appels interminables, debout durant des heures. Un lent supplice pour Charlotte Delbo et ses camarades : "Nous ne parlons pas. Les paroles glacent sur nos lèvres. Le froid frappe de stupeur tout un peuple de femmes qui restent debout immobiles. Dans la nuit. Dans le froid. Dans le vent. Nous restons debout immobiles et l’admirable est que nous restions debout. Pourquoi ? Personne ne pense 'à quoi bon' ou bien ne le dit. À la limite de nos forces, nous restons debout." Des femmes commencent pourtant déjà à perdre la vie.

Le 3 février, les résistantes sont conduites à Auschwitz-I pour y être photographiées. C’est ce cliché d’immatriculation de Lisette, où elle apparaît avec son sourire frondeur, qui sera retrouvé après la guerre. "Tout détenu entré dans le camp devait subir cette formalité", résume Simone Alizon dans son livre. "Les bureaux de l’administration du camp fonctionnaient parfaitement. Les registres étaient tenus par des détenus – des 'proéminents' ou privilégiés – sous l’œil vigilant des SS. Tout était inscrit soigneusement, selon la méthode allemande ; sauf les dates de décès qui étaient approximatives. Nous n’étions plus, pour les SS, que des numéros."

Une semaine plus tard, elles sont forcées à courir devant les médecins et les gardes du camp, qui sortent du rang les plus faibles. Une épreuve cauchemardesque pour Charlotte Delbo : "Les coups pleuvaient sur les têtes, sur les nuques. Et les furies vociféraient : Schneller ! Schneller ! Plus vite, plus vite, en battant du fléau plus vite, toujours plus vite ce grain qui s’écoulait, courait, courait. Je ne sais pas si j’avais compris qu’il fallait courir parce qu’il y allait de la vie. Je courais. Et il ne venait à aucune de ne pas se conformer à l’absurde. Nous courions. Nous courions." Parmi les femmes du convoi, 14 sont sélectionnées pendant cette "course" punitive. Elles sont envoyées au Block 25, le "mouroir" du camp.

Le 12 février, Lisette et ses compagnes d’infortune sont finalement assignées au Block 26, où elles se retrouvent entassées avec des détenues polonaises. Elles commencent alors à rejoindre des groupes de travail, appelés "Kommandos". Les premières semaines sont les plus dures : une épidémie de typhus sévit dans le camp et des sélections arbitraires conduisent les plus fragiles aux chambres à gaz. La mort se fait omniprésente. Christiane Borras, dite Cécile, décrit dans sa biographie "Cécile, une 31 000" ces monceaux de corps sans vie : "Comment veux-tu que ces cadavres que tu vas rejoindre, tu t’apitoies devant ? Au début, c’est terrible, mais après, tu es crevée, tu sais que tu vas crever. Tu as encore tant de kilomètres à faire, demain tu en feras encore autant. Tant que tu es vivant, on te fera faire ces kilomètres, dans la boue, dans la neige. Quand tu es crevée, quand tu sens cette odeur, tu ne penses plus que ce sont les morts qui sont là." Dans ce camp où seront assassinés près d’un million de juifs, les déportées se sentent également impuissantes face à ce génocide, comme le mentionne Charlotte Delbo : "La différence était grande dès l’arrivée. À la descente du train, pour les convois de juifs, il y avait le tri. Seuls les sujets jeunes et aptes au travail entraient dans le camp. Les autres étaient gazés tout de suite. Souvent, il n’y avait pas de tri : tout le convoi passait à la chambre à gaz."

Comment Lisette vit-elle ces premières semaines ? Nous ne le saurons jamais. Selon le témoignage de rescapées, elle succombe rapidement. Elle meurt à la fin du mois de mars 1943, à l’âge de 17 ans, au "Revier", le quartier où les malades sont entassés sans hygiène ni médicaments. Marcelle Mourot, une jeune résistante de Besançon arrivée au camp de Romainville quelques jours avant Lisette, est à ses côtés dans ses derniers instants. À la Libération, elle adresse à ses parents une lettre. Dans ce document conservé par Roselyne Le Labousse, elle leur confie son "grand chagrin" au souvenir "de sa seule camarade" durant sa captivité : "Quelques semaines après moi, Lisette devait rentrer à l’infirmerie, atteinte d’une grande dysenterie ou diarrhée dont elle ne devait jamais se remettre. Dans ses derniers moments, elle a beaucoup pensé à vous tous. Je serais vraiment très heureuse de pouvoir vous parler d’elle de vive voix pour vous dire le courage qu’elle a toujours eu durant l’exil qui vous séparait d’elle."

En l’espace de trois mois, les déportées françaises ne sont plus que 70 à être encore en vie. La jeune Bretonne Rosa Floch – celle qui dessinait des "V" de la victoire sur des murs de Brest –, meurt aussi au "Revier" en mars, tout comme les deux compagnes d’arrivée de Lisette au fort de Romainville, Marcelle Fluglesang et Anna Jacquat. Sur les 230 femmes du "convoi des 31 000", seules 49 réchapperont à cet enfer, ce qui correspond à un taux de mortalité de 79 %. "Sur l’ensemble des résistantes parties de France, environ une sur cinq meurt. Dans le cas de ce convoi très particulier, c’est l’inverse : une sur cinq rentre. C’est le pire du pire", souligne l’historien Pierre-Emmanuel Dufayel.

À plus de 600 km d’Auschwitz, Louis réussit pour sa part à survivre dans le camp d’Oranienburg-Sachsenhausen. Comme son amie, il n’est plus qu’un simple numéro. Il porte le matricule 58 178. Après avoir subi lui aussi une période de quarantaine, il est affecté à un "Kommando". Son quotidien suit un emploi du temps immuable : réveil entre 3 h 30 et 4 h 30, appel, travail, appel, retour dans les baraquements surpeuplés. Manque de nourriture, de sommeil et d’hygiène, travail éreintant, brimades, punitions : les conditions sont éprouvantes, mais Louis peut quand même entretenir une correspondance régulière avec ses parents jusqu’à la fin du mois de juillet 1944. Il leur fait savoir qu’il est magasinier dans l’usine d’aviation du constructeur Ernst Heinkel. Il s’agit du plus important des "Kommandos" extérieurs d’Oranienburg-Sachsenhausen, qui compte en permanence entre 6 000 et 7 000 détenus. La discipline est sévère. Les coups pleuvent à la moindre maladresse. Déporté par le même convoi que Louis, le 24 janvier 1943, Marcel Courandeau dépeint dans son livre "Ma déportation" cette participation à l’effort de guerre : "Le travail est dur à Heinkel, les cadences sont infernales, la fatigue creuse les visages, la nourriture est insuffisante, les copains s’affaiblissent. Le soir, on tombe sur son grabat, vidé, abruti, et il faut aller jusqu’au bout de sa garce de vie, jusqu’à l’épuisement total."