À voir : l'enquête en vidéo

À voir : l'enquête en vidéo

Lors de leur arrivée à Drancy, chaque membre de la famille Pikovsky a fait l’objet d’une fiche individuelle. Témoins précieux de l’histoire de la déportation, ces documents se trouvent aujourd’hui au mémorial de la Shoah, protégés dans une vitrine fermée à clé. Mais des copies microfilmées sont consultables aux Archives nationales et la conservatrice Caroline Piketty accepte de nous les montrer. Sur celle d’Abraham est inscrite sa nationalité, "russe", sa profession, "manœuvre" ou encore son adresse, au 50, rue Georges-Sorel. Sur celle de Louise est précisée sa qualité "d’écolière". La lettre B est également écrite en gros, au stylo bleu, sur chacune des fiches de la famille. "Cela signifie qu’ils étaient sélectionnés pour partir au plus vite en déportation", explique Caroline Piketty. La responsable des Archives retrouve également un reçu, établi le 22 janvier 1944, sur lequel est indiqué qu’Abraham a laissé 885 francs aux autorités allemandes lors de son entrée dans le camp. Mais qu’est-il advenu du reste de leurs affaires ? Pour tenter de répondre à cette question, Caroline Piketty nous entraîne dans les réserves des Archives nationales. Face à nous, dans un dédale d’étagères, près de 6 000 cartons où sont conservés les documents produits pendant la guerre par le Commissariat général aux questions juives. "C’est édifiant", assène la conservatrice qui travaille depuis des années sur la spoliation des biens juifs. "On pourrait croire qu’on finit par s’habituer en déambulant parmi ces archives, mais heureusement non". Sur ces étagères se trouvent des milliers de dossiers de spoliation ou encore des déclarations de comptes bancaires bloqués. Mais rien concernant les Pikovsky. "Le père de famille était chauffeur de taxi. Il n’avait donc pas d’entreprise à son nom. Il n’était pas non plus propriétaire de son bien. Ce n’est pas facile de retrouver quelque chose", estime Caroline Piketty. "Pour ce qui est de leurs biens, des scellés ont été apposés sur leur appartement après leur arrestation. Les Allemands sont ensuite venus avec un camion de déménagement classique et ont tout embarqué. La concierge a aussi très bien pu se servir avant leur arrivée. Il y a toutes sortes de cas de figure". Les Pikovsky n’étaient pas fortunés et ne possédaient pas d’œuvres d’art. Leurs modestes affaires ont ainsi rejoint l’un des entrepôts allemands où étaient triées les affaires pillées dans les appartements des juifs parisiens, avant d’être acheminées outre-Rhin, sans laisser aucune trace.

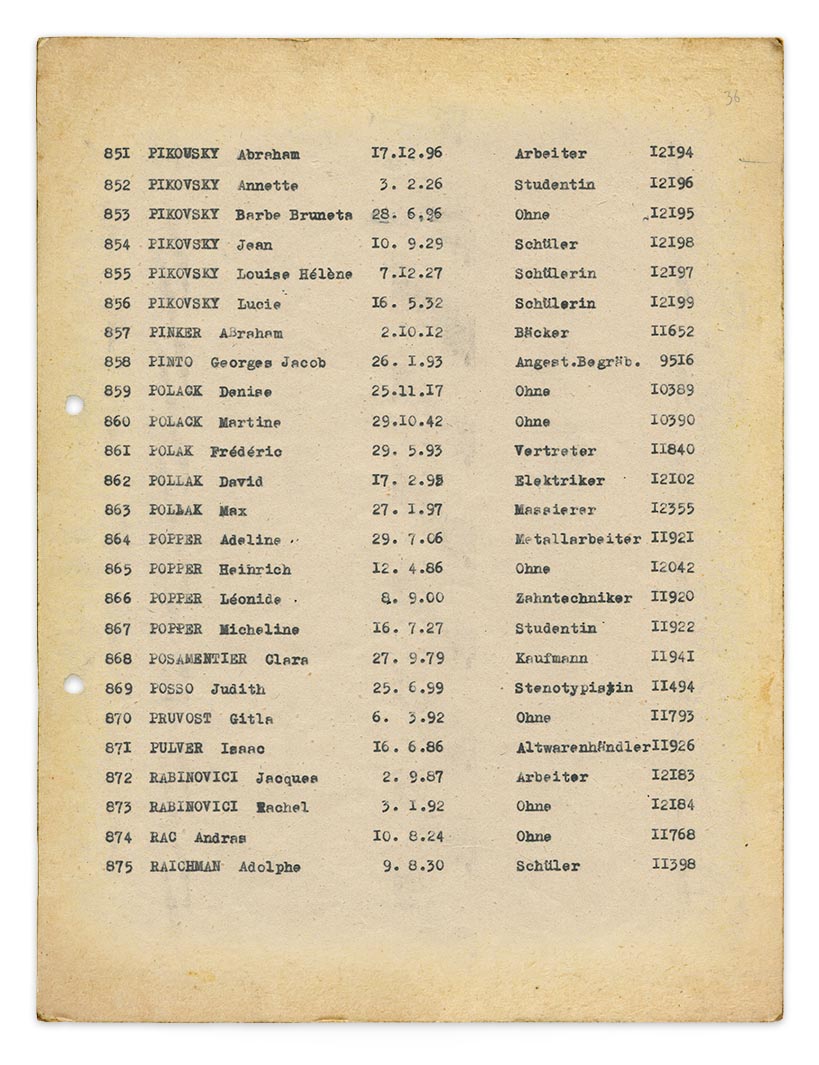

Mais à Drancy, Louise et ses parents ont certainement d’autres préoccupations. Ils se retrouvent séparés. Comme l’indique le registre des entrées de la préfecture de police, Abraham et Jean sont placés dans la chambrée 8.4 avec d’autres hommes. Barbe Brunette et ses trois filles rejoignent la chambrée 10.3. Le premier chiffre correspond à un numéro d’escalier. Nous le retrouvons facilement sur la maquette du camp exposée au mémorial de la Shoah à Drancy, au nord-est de Paris. Celui-ci a ouvert ses portes en 2012, juste en face de l’ancien lieu d’internement. Conçu dans les années 30 pour y loger des familles modestes, cet ensemble immobilier, appelé Cité de la Muette, a été réquisitionné par les Allemands en juillet 1940. Après avoir servi dans un premier temps pour la détention de prisonniers français et anglais, ce fer à cheval de quatre étages devient ensuite un camp d’internement. Entre 1941 et 1944, près de 80 000 juifs ont transité par Drancy. Soixante-dix ans plus tard, la Cité de la Muette a retrouvé sa fonction première. Là même où Louise et sa famille ont été enfermés sous la contrainte, se trouvent aujourd’hui des logements sociaux. Des locataires vivent dans les anciennes chambrées des internés. À quelques mètres des immeubles, restent, seuls témoins de ce passé, un monument en mémoire des déportés et un vieux wagon. Un vestige pourtant trompeur, puisque les départs en train pour les camps de la mort ne se faisaient pas depuis Drancy. La veille, les détenus désignés pour la déportation étaient parqués dans une partie du camp. Le jour dit, au petit matin, après un nouvel appel, ils montaient dans des autobus pour la gare de Bobigny, située à seulement deux kilomètres. Les Pikovsky, eux, n’ont pas attendu très longtemps avant d’être appelés. Arrivés à Drancy le 22 janvier, les six membres de la famille sont inscrits sur la liste du convoi n°67, celui du 3 février 1944.

En ce 3 février 1944, Annette, la sœur aînée de Louise, fête ses 18 ans. Un triste anniversaire qu’elle vit aux côtés de 1 213 autres personnes, dont 184 enfants, toutes désignées pour faire partie du convoi n°67. Parmi elles, Léa Schwartzmann. Originaire de Tinqueux, près de Reims, elle a été arrêtée quelques jours plus tôt avec ses parents et onze de ses frères et sœurs. Âgée de 91 ans, elle ne se souvient pas de la famille Pikovsky, mais elle n’a rien oublié de cette terrible journée : "Il y avait énormément de personnes dans ce convoi…" Dans son appartement parisien, elle accepte de nous recevoir pour raconter l’inimaginable. Jusqu’au bout, sa famille et elle ont cru simplement vivre un mauvais rêve. "Nous n’avons jamais vraiment eu peur parce que nous pensions que les Allemands avaient fait une erreur et que nous allions sortir de Drancy. Mais le soir, quand nous avons été appelés, nous avons compris que c’était terminé pour nous. Nous étions pris dans le piège", explique cette dame élégante. Le lendemain, les déportés du convoi n°67 sont conduits jusqu’à la gare de Bobigny. "Cela a été très dur de monter dans les wagons. Nous entendions des ‘Schnell‘ (vite). Il fallait laisser toute une partie des vêtements. C’était la matraque ! C’était très agressif. J’avais peur des gros chiens, mais il fallait monter ! Déjà là, nous perdions notre personnalité. C’était terrible pour une jeune fille de mon âge", se remémore douloureusement Léa Schwartzmann. "Dans les wagons, les SS nous ont fait un petit speech en nous disant que si nous essayions de nous sauver, tout le transport serait fusillé". Mais le plus dur reste à venir. Dans le train, les conditions sont inhumaines. La soif, la faim, les odeurs et le manque d’intimité. "Quand nous avions besoin d’aller aux toilettes, quelqu’un mettait une couverture pour nous cacher. Ce voyage a été très pénible…", décrit-elle pudiquement.

Toute la famille Schwartzmann est réunie dans le même wagon. Léa se rappelle surtout d’un silence très pesant : "Ma mère ne nous a rien dit, pas un mot. Nous n’avions pas peur, mais nous ressentions comme une angoisse. C’était l’ignorance totale. Qu’est-ce qu’ils allaient faire de nous ? Nous imaginions que nous allions être séparés". Au bout de trois jours et de trois nuits, les portes du wagon s’ouvrent enfin : "Cela a été quelque chose d’affreux parce qu’il y avait déjà deux ou trois morts. Quand nous sommes descendus, il fallait sortir vite, sans faire attention aux voisins". Dans son salon très coquet, installée confortablement, Léa Schwartzmann est ailleurs. À Auschwitz, en Pologne, là où le train s’est finalement arrêté. Elle revit intensément chacune des minutes de son arrivée : "Ils nous ont sortis avec une telle brutalité. Là j’ai compris de quoi pouvait être capables les SS. C’étaient des monstres". Dans la cohue, elle n’aperçoit déjà plus son père. Sa mère a juste eu le temps de lui glisser "à ce soir". Léa est sélectionnée pour aller dans la rangée de droite avec sa sœur Suzanne, tandis que le reste de la famille est dirigé vers la gauche : "Nous avons vu arriver des camions. Ils ont emmené les malades et les enfants. Avec ma sœur, nous nous sommes dit qu’ils n’étaient pas si méchants que ça. Vous voyez à quel point cela était organisé !". Léa et Suzanne sont conduites au camp des femmes de Birkenau, où elles sont directement rasées puis tatouées. Quelques heures plus tard, la réalité les frappe de plein fouet : "Des petites françaises sont arrivées pour nous demander d’où nous venions. Elles ont eu un rire très nerveux quand nous leur avons demandé ‘Où sont nos parents ?’. Des juives polonaises qui parlaient le français nous ont répondu : ‘Mais vous ne comprenez-pas ? Ici à Birkenau, c’est le gazage !’". Ma sœur et moi, nous nous sommes regardées et c’est la seule fois où nous avons pleuré".

Le regard de Léa exprime toute sa détermination. Pas une larme, pas un frisson. Elle se tient droite comme en 1944 face aux SS. C’est cet incroyable esprit de résistance qui lui a permis de tenir aux côtés de sa sœur. "Mais aussi la chance et la foi. La chance de ne pas être choisie pour un gazage. La foi que j’ai gardée pour ma famille. Cela donne de la force et du courage", insiste-t-elle en fixant sur nous son regard bleu perçant. Louise a-t-elle aussi été sélectionnée pour travailler ? Dans les archives du camp d’Auschwitz rien ne le laisse penser. Il n’y a aucune preuve de la présence de la jeune fille, à part la liste du convoi n°67. Sur les 1 214 déportés, seuls 166 hommes et 49 femmes ont été employés dans un camp de travail, 985 personnes ont été immédiatement gazées. Comment expliquer que la lycéenne de Jean-de-La-Fontaine n’ait pas été choisie contrairement à Léa Schwartzmann ? Elles n’avaient que deux ans de différence. Elle n’a pas vraiment de réponse : "Pourquoi moi ? Ma petite sœur de 16 ans était plus grande que moi et plus forte, et pourtant elle a été gazée directement et pas moi…". Comme lors de la veille de son arrestation, lorsqu’elle se trouvait chez mademoiselle Malingrey, Louise a-t-elle refusé d’être séparée de ses parents ? Cette question restera sans réponse. Officiellement, selon un arrêté du 5 mars 2015, elle est morte en déportation le 8 février 1944 à Auschwitz. Cette date ne repose sur aucune preuve matérielle. L’État français a tout simplement ajouté cinq jours au départ du convoi pour établir administrativement une date de décès. Léa Schwartzmann a réussi, pour sa part, à survivre à cette machine d’extermination, puis aux marches de la mort, avant d’être finalement libérée du camp de Ravensbrück, en avril 1945, avec sa sœur. Délicatement, elle soulève sa manche et nous montre son numéro de matricule. Ses bourreaux ont laissé une marque indélébile sur son bras, mais aussi dans son esprit. "C’est terrible de vivre avec la vision de ce qu’il s’est passé à Auschwitz. On ne peut pas enlever ça. C’est difficile à faire comprendre aux autres la Shoah. Cela dépasse tout, c’est pire que l’enfer", résume-t-elle. "Je suis toujours à Auschwitz et à Birkenau. On ne peut pas en sortir".