"Je suis née à Mécheria, dans le sud de l'Algérie. Nous sommes arrivés à Rivesaltes, au camp Joffre, en 1964. J'avais neuf ans. Nous y sommes restés neuf mois. Mon père était retraité de l’armée française, mais comme son dossier était bloqué, nous n'avions pas d'argent. On nous a alors proposé d'aller à Lodève parce qu'il y avait des logements neufs et la possibilité pour les femmes de travailler dans une usine de tapis.

En 1965, on s'est installés dans les HLM de la cité de la gare, un peu à la sortie de la ville. Ma mère et mes sœurs ont commencé à travailler à "l'usine". Les femmes de l’atelier étaient contentes, mais il fallait de l’endurance. Le rendement était assez élevé. Elles devaient faire tant de rangs par jour. C'est d'ailleurs pour cela qu'elles ont appelé ça "l'usine". Elles produisaient beaucoup de tapis.

Les fenêtres étaient très basses, donc on les voyait travailler. Quand j’ai vu ma sœur faire des dessins qui reproduisaient des tapis Louis XIV, j’ai eu envie de faire pareil. Je suis donc entrée à la manufacture en 1976. J’avais 21 ans.

Les conditions de travail étaient vraiment difficiles. C'était dans des baraques. L'hiver, c'était mal chauffé, l'été, on étouffait. Pour aller aux toilettes, il fallait attendre la sonnerie. On devait y aller et revenir ensemble, on était 44 je crois. C'était des toilettes turques avec des petits rideaux. Nous, les jeunes, on voulait qu'on nous le tienne... On devait arriver à 8 h précises, sinon le portail fermait. On travaillait à s'en faire mal au dos, mais l'ambiance était bonne. On avait du travail et on se disait que peut-être c'était pareil pour les Français dans les autres usines. Alors, on ne se plaignait pas.

On parlait arabe. Seules une quinzaine de femmes parlaient français. Il y avait toujours une solidarité extraordinaire. C'était bien !

Au début, je me suis régalée. Quand je voyais que les femmes faisaient des motifs un peu déformés, je les aidais. J'avais vraiment une passion pour le dessin. Quand le chef d'atelier de Paris est venu, il a vu que j'arrivais à dessiner. J'avais 22 ans. Il m'a dit : "Si tu arrives à refaire ça [un tapis de Louis XIV qui est allé chez Robert Badinter], tu vas venir dessiner. J'ai réussi et il ne m'a pas laissée sur le métier [à tisser]. Les femmes voyaient que les dessins que je faisais leur permettaient de meilleurs rendements quand elles tissaient.

J'ai demandé un stage à Paris et j'ai vu qu'il y avait la possibilité de passer le concours pour devenir artiste licier  , nous étions alors contractuelles. Quand je suis rentrée de ces quatre semaines, j'ai dit à mes collègues qu'il fallait vraiment qu'on modifie notre travail, qu'on s’applique pour faire les dessins, la tonte. La tonte, tu peux l'apprendre, mais soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Les anciennes l'avaient. On arrivait à faire des tapis magnifiques, compliqués. C'était le rêve. Tout était bien tissé. C'était la perfection !

, nous étions alors contractuelles. Quand je suis rentrée de ces quatre semaines, j'ai dit à mes collègues qu'il fallait vraiment qu'on modifie notre travail, qu'on s’applique pour faire les dessins, la tonte. La tonte, tu peux l'apprendre, mais soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Les anciennes l'avaient. On arrivait à faire des tapis magnifiques, compliqués. C'était le rêve. Tout était bien tissé. C'était la perfection !

J'ai pris des cours de dessin et d'histoire de l'art. En 1986, j’ai passé le concours de catégorie B, que j'ai eu. Toutes les femmes étaient très fières de moi.

J'étais sous-cheffe d'atelier. L'administrateur et le chef d'atelier de Paris m'ont alors proposé de devenir cheffe d'atelier. En 1991, nous nous sommes installés dans les nouveaux bâtiments. Ce n'était pas facile de démonter les métiers et de mettre les tapis dans la nouvelle manufacture, mais j'ai tout géré. Une fois le déménagement terminé, j'ai compris que je n'avais pas le droit de m'installer dans le bureau de chef d'atelier parce qu'on attendait quelqu'un de Paris. Quand on était dans les baraques, les Parisiens n'avaient pas très envie de venir.

L'ambiance était très bien jusqu’à ce qu'on nous parle de grades et qu'on nous mette la pression. Ça a déséquilibré l'atelier. En 1992, le statut de la manufacture a changé : l'artiste licier est devenu technicien des métiers d’art. Pendant cinq ans, pour aider les gens en place, il y a eu des concours internes. Je l'ai passé cinq fois et je ne l'ai jamais eu. J'ai été victime de discrimination. J'ai même porté plainte, mais ça n'a pas abouti.

En 1992, j'ai eu la médaille de Chevalier des Arts et des Lettres (on était deux à la recevoir), mais je n'éprouve aucune fierté. Ce n'est pas une reconnaissance. Ils me l'ont donnée au moment où on a déménagé et que l'on ne me donnait pas ce concours. Le jour où on nous l'a remise, il y avait toutes les femmes. Elles étaient si fières. Les officiels sont allés au restaurant et nous ont laissées entre nous. Je me suis mise en colère ! Je voulais leur renvoyer leur médaille.

J'ai travaillé 33 ans et j'ai fini par partir en 2009. J'ai pris une retraite forcée à 54 ans, sans toutes mes annuités, car ils m'ont mise un peu au placard. J'étais cheffe d'atelier, mais à chaque fois que quelqu'un de Paris arrivait, j'étais écartée. Je bouchais les trous car je devais passer le concours de catégorie A. J'aurais voulu finir avec ce grade et ce salaire (toutes les anciennes touchaient plus que moi). J'ai préféré partir parce que j'avais trop de pression.

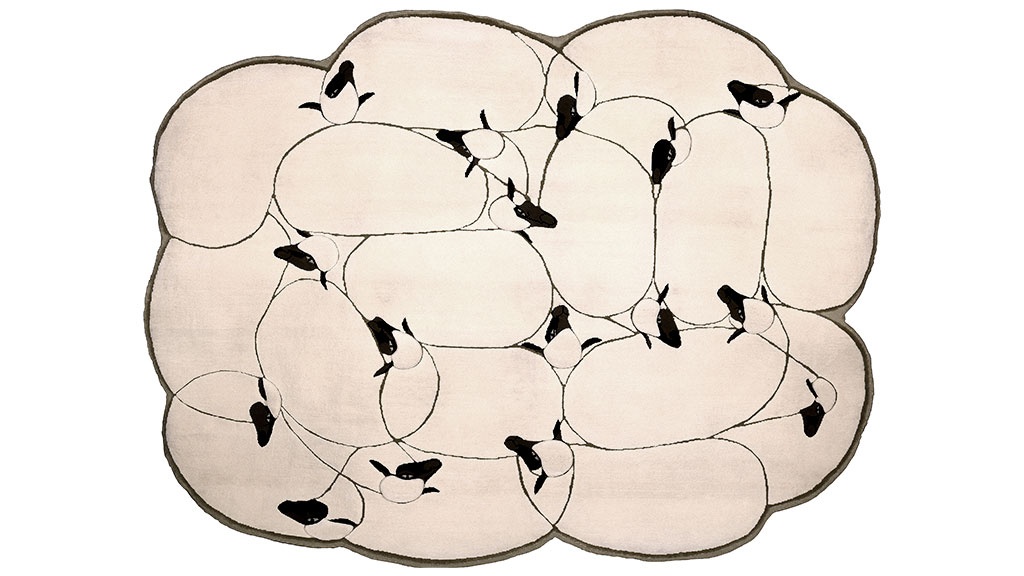

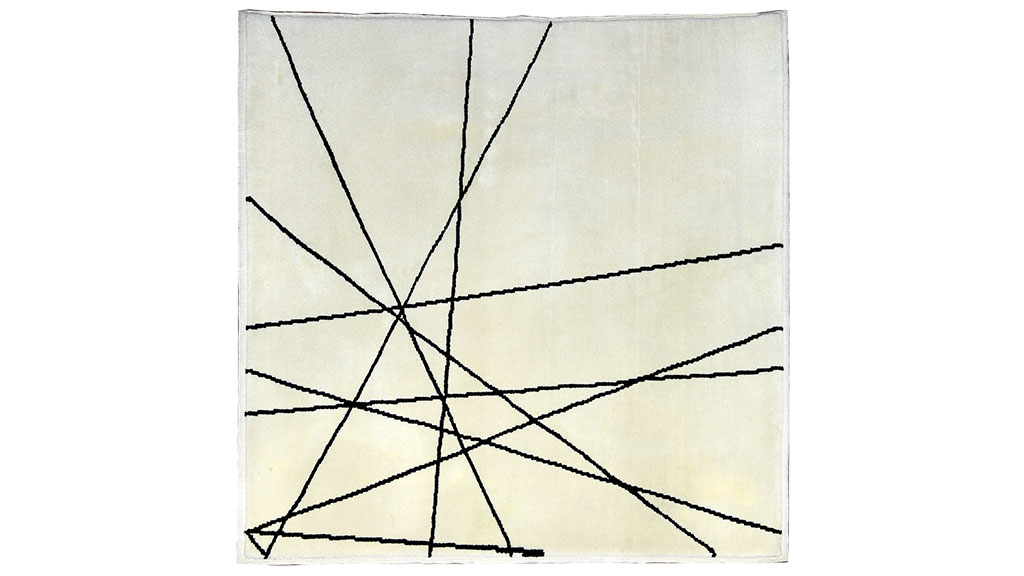

Aujourd'hui, j'ai de la colère. Surtout lorsqu'il y a des expositions, des livres publiés. Mon nom n'apparaît nulle part alors que j'ai été sous-cheffe et cheffe pendant plus de 15 ans. En revanche, on parle de tous les autres. On parle de l'ouverture, quand c'était "l'usine", et d'après, quand tous les Français sont venus, mais pas de toute la période où on était entre nous. Pourtant, on faisait du bon travail, nos tapis étaient à l'ambassade de France à Londres, à l'Élysée… Il n'y a pas de reconnaissance du tout.

Aujourd'hui, les trop nombreux mauvais souvenirs ont effacé les bons. J'aime bien retourner à la manufacture pour voir ce qu'ils font aujourd'hui et tenter d'être plus sereine. Quitter l'atelier m'a permis de me consacrer à mon travail, je suis artiste-peintre. J'aimerais qu'à Paris, où l'on choisit les modèles, on prenne un de mes tableaux pour qu'il soit tissé. Ça serait une vraie reconnaissance pour moi. Là, je serai en paix. J'ai proposé et j'attends."

"Je suis arrivée en France à l'âge de 15 ans. C'était en 1962. Nous sommes arrivés en bateau, puis ils nous ont emmenés dans le Larzac. Mais nous avons refusé de nous installer là et nous avons été transférés dans les Hautes-Alpes, dans une HLM de Savines-le-Lac.

Je ne sais pas combien de temps on est restés là, mais après, nous sommes partis vivre à côté de Nice. En 1964, on nous a dit qu'une usine de tapis avait été ouverte à Lodève et nous sommes venus vivre ici.

Je ne savais pas coudre. C'est ma mère qui nous a appris, à ma sœur et à moi. Ensuite, nous avons commencé à travailler à l'usine. Au début, on ne travaillait pas avec la broche. On travaillait comme en Algérie.

On était dans des baraquements. Quand on a été rattachés au Mobilier national, un homme âgé est venu de Paris pour nous montrer comment travailler comme aux Gobelins. Il nous a amené des modèles. Ils ne voulaient plus des tapis algériens. Monsieur Philippon est venu nous apprendre et nous avons travaillé tout de suite comme il nous avait montré.

Pendant 45 ans, on travaillait, mangeait, rigolait ensemble. On s’entendait comme des frères et sœurs ! Le chef (Octave) Vitalis était gentil avec nous parce qu'il était pied-noir. Je me rappelle des beaux jours. On était libre. On s'amusait, on faisait même des sketches [elle rit]. On emmenait avec nous à manger : du couscous, des gâteaux, du café, du thé. Tout. Comme au bled. On n'a jamais oublié le bled. Certaines ramenaient des dattes, des pêches… On était bien !

On travaillait beaucoup. On nous disait : "Faites la moyenne, faites la moyenne !", c'est-à-dire qu’il fallait remplir les objectifs. Quand on faisait des tapis d’Algérie, on en produisait beaucoup. Puis avec les Gobelins, on passait beaucoup plus de temps parce qu'il y avait les dessins Louis XIV ou Louis XVI. C'était plus long. Sur les grands métiers, on était cinq ou six. Tous les modèles qu’ils nous apportaient, on les faisait. On était fière.

Certaines ont voulu passer le concours de catégorie B, alors on est montées avec les collègues à Paris. Elles l'ont toutes eu sauf moi ! Je ne sais pas pourquoi. Je me suis plainte, mais personne n'a été solidaire avec moi. Il n'y avait que moi qui parlais, mais je le faisais pour toutes celles qui ne l'avaient pas. J'ai déposé plainte avec Habiba Kechout, mais les collègues ont refusé de témoigner.

Aujourd'hui, je suis fatiguée. J'ai travaillé, travaillé alors que j'aurais dû arrêter. J'ai perdu cette fierté car je n'ai pas eu de reconnaissance. Je suis partie à la retraite à 62 ans, c'était en 2009. Je suis rentrée à l'usine la tête haute et j'en suis sortie la tête haute !

Ça a changé quand les anciennes sont parties. Certaines sont mortes, d'autres sont tombées malades. Les jeunes ne voulaient plus venir parce qu’il fallait passer le concours. Avant, il n’y avait pas tout ça. Nous sommes rentrées sans et on a appris à travailler. Mais après, les Parisiennes sont arrivées pour travailler avec nous. Là, ils nous ont ramené des chaises avec des dossiers confortables. Avant, on s'asseyait sur des tabourets en bois. Pourtant, on avait demandé des fauteuils avant, mais ils disaient tout le temps : "On ne peut rien faire". Ils savaient bien qu'on avait mal.

D'ailleurs, mon dos est complétement fracassé, j'ai même subi une opération pour me soigner.

Avant, on travaillait entre sœurs, amies et mères. On était bien. J’ai appris à travailler comme les Françaises, j'ai appris la technique tout de suite. On a aussi beaucoup appris aux Françaises ! L'atelier a été créé pour nous, les Arabes… pour nos mères. Il y avait des Arabes intelligentes, mais elles ne sont pas devenues cheffes. Il n'y en avait que pour les Parisiennes. C'était magnifique quand on était entre nous ! On avait un travail. On faisait tout comme chez nous. C'était avant… quand il y avait monsieur Vitalis. Après tout a changé.

Je souhaite que cet atelier grandisse et que les Arabes y rentrent. Car à la base, il était créé pour nous. On l’appelait "l'usine" et quand ils nous ont rattachés aux Gobelins, c'est devenu "l'atelier".

Sans nous, il n'y aurait pas eu cette usine. On était gentilles avec les nouveaux, on n'était pas racistes. Mais on ne dit plus que ce sont les mères arabes qui ont créée l'usine avec monsieur Vitalis. Ça ne nous appartient plus.

Beaucoup de femmes sont décédées. Ma tante Dehbia, Khadra, Khalti oum elkheir… Il y avait Karima, mais elle est morte jeune, la pauvre. Elles me manquent toutes. Je suis triste à chaque fois que je pense à elles. On a vécu comme une seule famille à l’usine, en dehors de l’usine. On s’invitait lors des fêtes, on dansait ensemble. On était une famille unie. On avait un beau métier. Mais tout a disparu. Depuis que j’ai quitté l’usine en 2009, je ne suis jamais retournée la voir."

Vous pouvez découvrir ces tapis à l’exposition "Tapis d’exception" jusqu’au 18 janvier 2020 aux Archives départementales de l’Hérault à Pierrevives.