San Diego, dernier arrêt, tout le monde descend … dans la rue. En Californie, État fermement ancré dans le camp démocrate, la résistance à la politique migratoire de Donald Trump est bien structurée. À l’horizon, pour les activistes américains et mexicains, une certaine convergence des luttes.

“Je vivais dans une bulle parfaite, une vie de bonheur, jusqu’au moment où Donald Trump a été élu. Je me sentais acceptée et à ma place, dans ce pays. Devant mon écran de télévision, en le voyant prêter serment, cela m’a fait l’effet d’un électrochoc : c’est réel, c’est maintenant, il a été élu, il a prêté serment, ça y est. D’une certaine manière, il m’a fait une faveur. Je ne pensais pas pouvoir devenir une activiste, jusqu’à ce qu’il arrive au pouvoir”, s’exclame Marely Ramirez, une mexicaine naturalisée américaine qui vit depuis une trentaine d’années en Californie.

Après la prestation de serment de Donald Trump, cette ingénieure informatique a décidé d’acheter un porte-voix et de rejoindre les mouvements hostiles à la politique du 45e président des États-Unis. Elle a donc rallié les rangs des Indivisibles de San Diego, de l’Otay Mesa Detention Resistance et du groupe Families Belong Together. Son charisme naturel l’a amenée à faire partie des cortèges de tête de nombreuses manifestations féministes, hispaniques et communautaires qui s’opposent, depuis plus de deux ans, à la politique menée par l’administration Trump.

“Je pense qu’il est très facile d’être passif, en politique, tant que votre environnement direct n’est pas concerné. Vous faites confiance à votre gouvernement et aux politiciens pour faire ce qu’ils sont supposés faire. Mais quand vous réalisez que des injustices sont commises, vous ressentez le besoin de vous engager d’une manière ou d’une autre”, explique-t-elle, à grand renfort de gestes, dans un café branché du centre-ville de San Diego.

Le nombre de bénévoles engagés explose

Cette tendance à s’engager, Enrique Morones, le président des Border Angels (les Anges de la frontière), l’a aussi constaté. “Avant Donald Trump, quand on faisait des ravitaillements en eau dans le désert, on avait 30 ou 40 volontaires. En novembre 2016, on en avait 500. C’était trop. Ça peut être dangereux d’être aussi nombreux dans le désert. On a été obligés de limiter à 100”, explique l’ancien directeur marketing de l’équipe de Baseball de San Diego.

“Depuis que Donald Trump a été élu, on est beaucoup plus occupés”, résume-t-il. “Il a motivé les gens contre lui. Women’s March, Science March, Black Lives Matter, March For Our Lives… Toutes ces associations s’engagent à cause de Trump”, explique ce vétéran de l’activisme dans l’extrême sud de la Californie.

Un engouement qui n’étonne guère dans le Golden State, majoritairement démocrate, progressiste et où la population hispanique (38,9 %) est supérieure à la population blanche non-hispanique (37,7%). Lors des élections de mi-mandat de novembre dernier, les démocrates sont même parvenus à récupérer les six sièges du comté d’Orange, bastion historique des républicains, en basant leur campagne sur une rhétorique anti-Trump. Les Californiens, qualifiés de “mangeurs de tofu aux cheveux teints” par le Texan Ted Cruz, sont d’autant plus opposés à Donald Trump qu’ils sont proches de la frontière.

“Construire un mouvement, pas un mur”

Dans la région, c’est la politique migratoire du locataire de la Maison Blanche qui cristallise les mécontentements. Car, s’il y a bien une chose que Donald Trump a réussi à fédérer en Californie, c’est l’union contre l’ICE (Immigration and Customs Enforcement), agence de police migratoire des États-Unis.

Le 10 novembre dernier, alors que le soleil se couche sur le quartier d’affaires de San Diego et que les lumières artificielles des bureaux prennent le relais, un long cortège de médecins et d’infirmières se dirige vers la haute tour de l’ICE. Environ cinquante blouses blanches viennent rejoindre une vingtaine de militants des droits de l’Homme sur le rectangle de pelouse synthétique qui borde le bâtiment fédéral. Ces membres du PNHP (organisme de médecins qui militent pour un système de santé plus équitable) sont principalement des jeunes. Ils brandissent des pancartes anti-Trump et anti-ICE. Les références aux discours et à la politique de l’actuel président pleuvent. “Making America Health Again”, “Unite against ICE”, “Build a movement, not a wall”, scandent-ils, en rythme.

Ce soir-là, c’est le Dr Julie Sierra, la cinquantaine, qui prend la parole pour le PNHP : “C’est notre devoir d’être ici, nous sommes l’un des pays les plus riches du monde, mais nous ne pourrions pas fournir une assurance maladie à tous ? Je n’y crois pas. À une douzaine de kilomètres d’ici, il y a San Ysidro, le pont frontalier le plus emprunté du monde. Là, il y a des centaines de demandeurs d’asile qui vivent dans des conditions horribles pour leur santé, on ne peut pas accepter cela. Eux aussi ont le droit à des soins physiques et mentaux. Ce que nous avons sous les yeux c’est une crise de santé publique. Il faut que nous nous fassions entendre”.

De l’assurance-maladie pour tous à la prise en compte de l’état de santé des demandeurs d’asile et des sans-papiers, il n’y aurait qu’un pas. C’est donc assez naturellement que Milad Tarabi prend la parole. Il est un des “Dreamers“, ces enfants sans-papiers ayant vécu toute leur vie aux États-Unis et auxquels Barack Obama a accordé un statut leur permettant de rester sur le sol américain. “Aujourd’hui, lorsque vous êtes immigré, vous devez faire le choix entre être en bonne santé ou être en liberté“, s’écrie-t-il, dans un discours enflammé.

Ce militant de l’association Border Dreamers relate l’histoire d’une petite fille, âgée de 10 ans, sans-papiers, qui a dû être conduite à l'hôpital dans une ambulance. Suite à un contrôle de routine à un checkpoint de la police des frontières, des agents de l'ICE ont suivi le véhicule. La fillette a été emmenée dans un centre de détention pour mineurs sitôt hors de danger. “Si vous êtes sans-papiers, vous prenez le risque d’être dénoncé si vous allez vous faire soigner. Ce n’est pas tolérable, aux États-Unis”, poursuit-il en se félicitant de la présence des médecins, qui l’applaudissent à tout rompre.

Faire entendre les causes qui comptent

La représentante d’un autre groupe d’action prend également la parole. Il s’agit de Priya Bhat-Patel, récemment élue au Conseil municipal dans le troisième district de San Diego, et surtout membre de la direction de la section locale de la Women’s March, mouvement pour la défense des droits des femmes. Monica Boyle, présidente de la section locale, est dans l’assistance pour la soutenir.

“Women’s March est une plateforme”, résume la spécialiste des biotechnologies, qui a également défilé lors de la Science’s March. ”De nombreuses petites organisations viennent nous voir, car elles savent que nous avons une énorme audience grâce aux marches que nous avons organisées. Nous leur prêtons cette audience pour qu’ils se fassent entendre.”

L’association revendique une centaine de volontaires réguliers pour organiser ses événements et plus de 13 000 followers sur les réseaux sociaux. Une force de frappe que la Women’s March met à disposition de plusieurs combats, dont celui pour un traitement humain des demandeurs d’asile. Pas question cependant de faire du bruit pour rien : “On est très attentifs aux souhaits des associations. On ne veut pas médiatiser un combat ou organiser une manifestation si c’est contre-productif”.

Et pour tenter d’être productif, les anti-Trump n’hésitent pas à s’entraider. Ainsi, pour la manifestation contre le ICE, la sono est fournie par les Indivisibles de San Diego. “Notre but, c’est tirer le frein à main de la voiture conduite par Donald Trump”, explique l’un de ses membres, John Mattes, ancien journaliste et conseiller de campagne de Bernie Sanders.

“On prend des initiatives personnelles, on fait du porte-à-porte, on distribue des cartes postales pour appeler à voter. Nous ne sommes pas un parti politique. Peu de gens ici ont des cartes au Parti démocrate. Tout ce que l’on veut, c’est en finir avec Trump”, poursuit Michael, l’un des derniers arrivés au sein des Indivisibles.

Une stratégie horizontale, sans chef ni leader, qui, selon eux, commence à porter ses fruits. “En 2016, on ne parlait pas de l’assurance santé pour tous, de la marche des femmes, de l’augmentation des salaires ... Personne ne voulait en parler, pas même Hillary Clinton. Aujourd’hui, on ne parle plus que de ça. Trump a peut-être gagné les élections de mi-mandat, mais nous avons gagné la bataille idéologique”, s’enthousiasme l'intarissable John Mattes.

Au rassemblement des médecins, le dernier à prendre la parole est Hugo Castro. L’homme de 46 ans est le bras droit d’Enrique Morones au sein des Borders Angels, qu’il a rejoint en 2009. Aujourd’hui, il gère l’ensemble des activités de l’association au Mexique, de l’autre côté de la frontière. À la tribune, ce père de famille harangue la foule et appelle les médecins présents à venir visiter le refuge qu’il gère, à deux pas du mur à Tijuana.

Tijuana, ici commence la lutte

En effet, à 30 kilomètres au sud des gratte-ciel de San Diego, en Basse-Californie, la lutte pour les migrants et contre les politiques de Donald Trump s’organise aussi côté mexicain. C’est dans la cité balnéaire de Tijuana que convergent les militants. Le point de rendez-vous est le parc de l’Amitié, coupé en deux par le mur. Des activistes aux combats divers viennent y clamer leur opposition à la politique de tolérance zéro du président américain.

Ce lieu de “détente“ est l’incarnation de la sévérité de la politique migratoire : côté américain, le parc n’est ouvert que le week-end, deux heures chaque jour. Durant ce laps de temps, les familles séparées par le mur peuvent échanger quelques mots à voix basse, se toucher du petit doigt à travers le grillage, sous le regard attentif des agents de la police des frontières. Seule une dizaine de personnes sont autorisées à pénétrer simultanément dans le parc. Une règle que chacun respecte, de crainte que ces retrouvailles éphémères soient interdites à jamais.

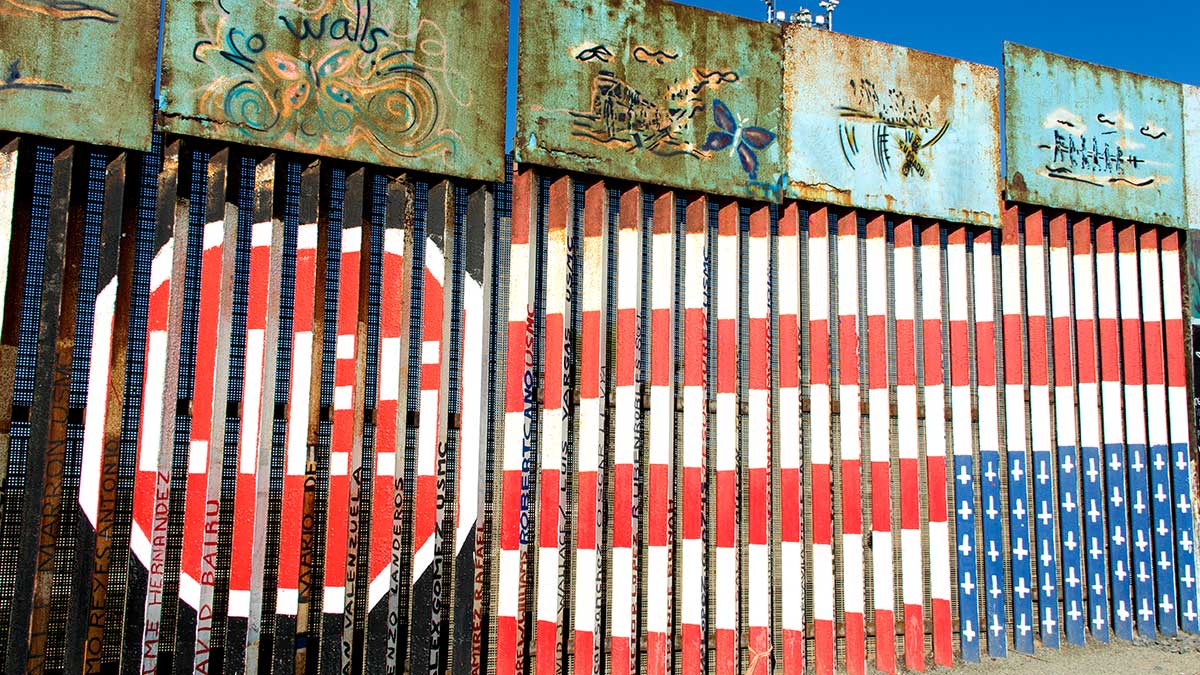

C’est ici-même qu’Enrique Chiu, artiste-plasticien, souhaite ardemment peindre son immense fresque de la fraternité. Il y a près de deux ans, cet homme de 37 ans s’est mis en tête de battre le record de la plus longue fresque au monde. Pour cela, il dispose d’un support de choix : le mur frontalier. Après des mois de discussions avec les autorités américaines, il a finalement obtenu l’autorisation de le peindre.

Pour concrétiser son projet, il a misé sur le collectif, en nouant des partenariats avec les associations des plages de Tijuana, afin de représenter leur combat sur le mur. Ce fut notamment le cas avec des vétérans de l’armée américaine : ils ont inscrit leurs noms sur un drapeau américain inversé. Ces Latinos, qui ont servi sous la bannière étoilée, étaient en situation irrégulière. Mais après leur service, ayant commis des délits mineurs, souvent liés à l’alcool et la marijuana, ils ont été expulsés.

Tous les dimanches, à Tijuana, des bénévoles tiennent un stand dédié à l’accueil des vétérans. Un symbole fort. “Lorsque l’on est un vétéran de l’armée américaine, on l’est partout : sur la Terre, sur la Lune et même sur Mars !”, estime Hector Lopez, directeur d’une association de soutien aux retraités de la Grande Muette américaine. Il espère attirer l’attention sur ces militaires rejetés par le gouvernement de Donald Trump et “ramener les vétérans expulsés chez eux. Nous appartenons au pays pour lequel nous nous sommes battus. Nous étions prêts à donner nos vies pour protéger les droits et les vies de tous les citoyens américains”.

“Je n’aime pas dire du mal du président. Après tout, il est le commandant en chef de l’armée américaine…”, grince l’ancien militaire en treillis qui, malgré son respect de la chaîne de commandement, se permet de surnommer Donald Trump “Orange”.

À quelques mètres du stand monté par les soutiens des vétérans, une messe hebdomadaire est célébrée de chaque côté du parc de l’Amitié. Ce dimanche, le prêtre côté Mexique unit deux migrants honduriens. “Nous sommes ici pour montrer que l’amour et l’amour de Dieu est plus fort que ce mur”, clame l’homme d’Église face à la palissade ocre. Autour de lui, plusieurs dizaines de passants, de militants et de journalistes applaudissent les nouveaux mariés, quand ils s’embrassent. Le parc de l’Amitié et les plages de Tijuana sont, chaque week-end, deux ruches bourdonnantes.

Vers 17 h, tout le monde s’en va. Certains passeront de l’autre côté comme chaque jour, l’air de rien, pour aller travailler ou s’amuser. Comme chaque soir, il reste fort à faire pour les militants et les exilés de la frontière. De Browsnville à Tijuana, chaque jour est un nouveau combat. Contre Trump, mais aussi pour les droits des migrants.

D’autres resteront bloqués côté mexicain, condamnés à entrapercevoir le rêve américain à travers les clôtures érigées par les États-Unis.

Pour l’heure, des adolescents s’amusent à grimper au sommet du mur dans l’unique but de narguer la police des frontières, attentive à toute velléité de passage.

Ces moqueries bon enfant feraient presque oublier que, chaque jour, d’un bout à l’autre de la frontière, d’autres tentent désespérément de franchir le Rio Grande à la nage, risquent leur vie dans le désert du Sonora ou sautent par-dessus l’immense muraille.

Elles feraient presque oublier que, côté américain, tous qualifient le mur d’“absurdité”. Qu’ils soient démocrates ou républicains, tous dénoncent son inefficacité. Certains, comme à Tijuana, en font un support artistique ou ludique. Ceux qui, au Texas, sont coincés entre le mur et le Rio Grande rient jaune à l’évocation d’un “beau et grand mur”, voulu par Donald Trump. Les frontaliers savent qu’il est aisé de passer par-dessus, en dessous, à côté… que celui-ci n’est que le symbole d’une frontière fantasmée. Même si tous appellent de leurs vœux une frontière sécurisée, ils ne croient pas que le mur en soit la garantie.

Le long des 3 141 kilomètres de frontière entre États-Unis et Mexique, le mur est sur toutes les lèvres. “Muro”, “wall”, “fence”, “linea”, “frontera” ...

Dans cette zone toute particulière, le mur incarne une rupture, une cicatrice qui vient balafrer des liens anciens, familiaux et culturels. Qu’ils soutiennent ou non Donald Trump, les habitants de la frontière ne veulent pas de cette barrière. Il faut donc remonter vers le Nord, s’éloigner de la ligne de démarcation pour voir l’idée recueillir des partisans. Région fantasmée, la frontière est tout à la fois un Eldorado impossible pour les migrants venus d’Amérique centrale et du Sud, un repoussoir pour les conservateurs du Nord, et une zone de porosité, d’échange et de mixité pour ceux qui y vivent. C’est pour cela qu’Ed Vuillamy, écrivain et journaliste, a décidé de lui donner un nom propre, qui représente cette complexité, ni tout à fait le Mexique, ni tout à fait les États-Unis : l’Amexique.