À l’extrémité ouest du Texas, la ville d’El Paso et sa jumelle mexicaine, Ciudad Juarez, forment une des plus grandes communautés transfrontalières du monde. C’est également l’étape numéro 3 du road-trip de France 24. Coupée en deux par le mur, “la capitale de la frontière” tente de préserver une communauté unie, malgré la politique migratoire américaine et la violence qui règne côté mexicain.

Le soleil se couche tôt sur El Paso et Ciudad Juárez. Après avoir dardé ses derniers rayons orangés, il disparaît derrière les vallons du Nouveau-Mexique, et laisse place à une mer de lumières artificielles. La nuit tombée, il devient impossible de distinguer les deux villes l’une de l’autre. Où que porte le regard, nulle rupture, nulle séparation n’est visible au sein de cette immense étendue urbaine.

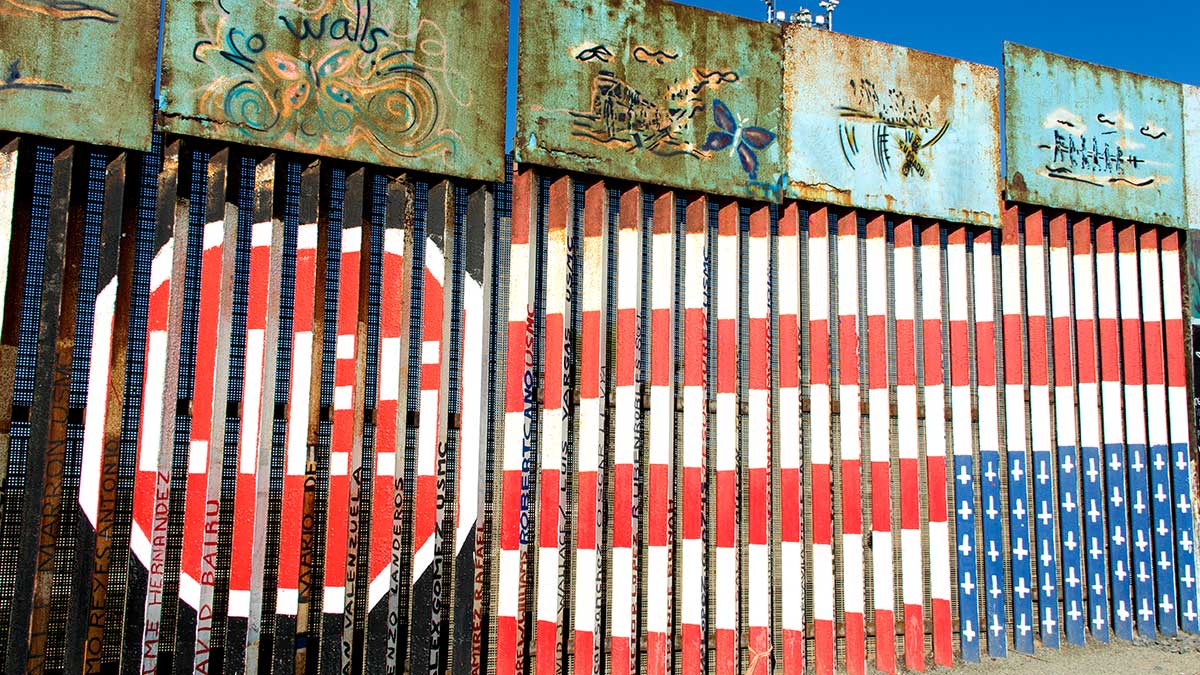

Ce n’est qu’à la lumière du jour que l’œil peut distinguer la longue et haute barrière ocre qui sépare la ville d’El Paso, à l’extrémité ouest du Texas, de sa voisine mexicaine, Ciudad Juárez, située dans l’État de Chihuahua. Les deux villes, qui rassemblent à elles seules environ deux millions d’habitants, constituent une des plus grandes agglomérations transfrontalières au monde.

“El Paso et Juarez ne forment qu’une seule et même communauté, séparée en deux par le mur et la frontière” affirme Dylan Corbett, directeur du Hope Border Institute, une association qui milite pour la fin de la militarisation de la frontière entre États-Unis et Mexique.

Les flux de marchandises et surtout de personnes qui empruntent chaque jour l’un des quatre ponts rendent les deux villes interdépendantes. Selon Rudolfo Rubio Salas, professeur à l’université de la Frontera de Juárez et spécialiste des flux frontaliers, entre 20 000 et 25 000 citoyens traversent les ponts pour se rendre aux États-Unis.

C’est le cas d’Adriana Carbajal, une Mexicaine âgée de 32 ans, qui est née, a grandi et a étudié à Juárez. Il y a trois ans, une entreprise américaine l’a embauchée pour travailler de l’autre côté du Rio Grande. Munie de son visa de travail Aléna, la jeune femme brave, tous les matins, les files d’attente du pont des Amériques, passerelle historique qui relie gratuitement les deux villes. “Il y a des jours où le trajet entre chez moi et le travail me prend 10 minutes, d’autres où c’est 2 heures”, se lamente la jeune ingénieure. Lasse, elle a postulé il y a quelques semaines au programme Sentri, destiné aux personnes “dignes de confiance”, donnant accès aux voies rapides du pont.

Quelques kilomètres plus loin, ce sont des centaines d’étudiants qui, chaque matin, remontent l’avenue Juárez, artère principale de la ville, pour emprunter le pont Santa Fe au pas de course. Ce dernier débouche en plein centre-ville d’El Paso, où ils peuvent attraper un bus pour se rendre à l’Utep, l’université du Texas d’El Paso, juchée sur les collines. “Pour nous, dans cette communauté, traverser la frontière chaque jour pour venir à l’Université, c’est tout à fait normal. Cela fait partie de ce que nous sommes. L’Utep est l’une des seules universités du pays à proposer toutes ses publications en anglais et en espagnol”, explique Catie McCorry Andalis, doyenne aux affaires étudiantes.

De ville festive à la cité de la peur

“À une certaine époque, il était tout à fait normal d’aller déjeuner à Juárez ou d’y passer la soirée. Pour la population locale, Juárez était comme un quartier d’El Paso”, explique Howard Campbell, professeur d’anthropologie frontalière à l’Utep. “Pour les ados, c’était la ville des premières expériences, il y avait cette incroyable ‘migration’ pour se saouler à l’âge de 14,15 ou 16 ans ou rencontrer des filles ou des garçons ...”

Mais cet âge d’or a pris fin dans les années 90. Parallèlement à l’adoption de l’Alena en 1994, l’administration Clinton a voulu renforcer sa frontière contre l’immigration illégale avec l’opération “Hold The line”. La police des frontières est alors déployée tous les 400 mètres dans la zone urbaine, et les premières clôtures sont érigées le long du Rio Grande.

À ce premier coup de semonce s’ajoute l’explosion de la violence dans les années 2000 côté mexicain. Les cartels de Juárez et du Sinaloa se battent pour la plaza, lieu stratégique pour faire passer de la drogue aux États-Unis. Chaque jour, plus d’une vingtaine de corps sont retrouvés dans les rues. Une recrudescence de la violence qui a classé Juárez au rang de “ville la plus meurtrière du monde”.

Les années noires

Devant l’escalade, le président Calderón, élu en 2006, militarise le conflit contre les cartels. Le 31 mars 2007, l’armée débarque à Juárez. Une manœuvre qui aurait fait plus de mal que de bien, selon Gero Fong, un développeur informatique de 44 ans.

“Après l’arrivée des militaires, on a constaté une augmentation de 500 % des violences. De 2008 à 2011, ce sont les pires années. Les exécutions ne se sont pas arrêtées, elles se sont multipliées tout comme les extorsions. Elles ont lieu sans qu’il y ait d’affrontements dans les rues”, affirme le diplômé de sociologie, installé dans un café militant d’extrême gauche du centre-ville de Juárez. “Et dans le même temps, les cartels n’ont absolument pas été démantelés”.

Par ailleurs, Juárez s’est taillé une autre sinistre réputation : “la ville qui tue les femmes”. Mères de famille, adolescentes, étudiantes… Depuis le début des années 1990, environ 1 600 femmes ont été victimes de meurtre à caractère sexiste, selon la Red de Mesa de Mujeres, une association qui effectue ce macabre décompte pour attirer l’attention sur le phénomène. Plus des deux tiers des assassinats ont eu lieu après la militarisation de la guerre contre la drogue à Juárez. Dans les rues du centre-ville, des croix noires sur fond rose ont été peintes par des associations aux endroits où les femmes ont été aperçues pour la dernière fois.

Devant l’ampleur du massacre, la Cour interaméricaine des droits de l’Homme (CIDH) a émis une sentence historique en 2009, en pointant la responsabilité des autorités mexicaines dans la perpétuation des féminicides à Ciudad Juárez liée à l’impunité et à la négligence caractérisant les enquêtes.

La municipalité de Juárez a dû réagir. Elle a notamment fondé l’Institut Municipal de la Mujer (IMM), un centre à destination des femmes, qui a pour tâche de coordonner l’effort municipal contre les violences liées au genre. La ville est même parvenue à débaucher Veronica Corchado, une militante féministe historique de Juárez, pour diriger la structure.

Formations de policiers, création d’une application d’alertes, conseils juridiques… Dans les locaux flambants neufs de l’institut, la militante nous explique les différents mécanismes qu’elle tente d’implanter :

“Ici à Juárez, on assiste à la convergence de multiples facteurs qui peuvent expliquer les violences faites aux femmes : le manque d’éducation, le manque d’opportunités économiques, le manque de réponses appropriées de la part des gouvernements. C’est aussi lié au patriarcat : dans les années 60, les jeunes femmes ont commencé à travailler dans les maquiladoras (les usines frontalières) à Juárez. Or, une femme en dehors de son foyer signifie la ruine de celui-ci dans l’esprit patriarcal”, précise la directrice de l’IMM.

Les stigmates de la violence

Étrangement, l’extrême violence de Juárez n’a jamais affecté l’autre rive du Rio Grande. El Paso reste régulièrement en tête du classement des villes les plus sûres des États-Unis. “Toutes les agences fédérales américaines imaginables sont présentes ici. La population est totalement contrôlée. Domestiquée. Historiquement, les Mexicains sont venus ici sans papiers. Ils ont appris, au travail, dans leurs familles, dans leur quartier, à garder la tête basse. Ils ne prennent pas de risques”, explique Howard Campbell, le professeur d'anthropologie de l'Utep.

Sous l’effet de la violence, les liens entre Juárez et El Paso se sont peu à peu distendus. “Les allées et venues entre les deux villes sont inversement proportionnelles à la violence”, résume Rudolfo Rubio Salas, spécialiste des flux frontaliers. “Quand celle-ci était extrême, les gens ne se risquaient plus côté Mexique.”

Ces dernières années, l’extrême violence a laissé place à une relative tranquillité dans les principales artères de Juárez. Pourtant, les stigmates des années noires sont toujours visibles. Silvia Alguirre est directrice d’un centre d’aide psychologique, le CFIC, qui emploie une vingtaine de salariés. Depuis sa création il y a deux ans, près de 15 000 personnes, hommes, femmes et enfants endeuillés à cause de la violence, ont été reçus.

“Beaucoup de gens ne veulent pas venir à Juárez. L'an dernier, une doctorante de l’Utep a suivi une formation chez nous. Elle nous a expliqué que ses professeurs l’ont implorée de ne pas traverser. Ils disaient que c’était dangereux, qu'à Juárez on tuait les femmes, qu’il se passait ceci et cela”, raconte Silvia Alguirre, amère mais soulagée que des journalistes “osent” encore venir à Juárez. “Il faut faire savoir qu'ici, il y a aussi des gens biens, des survivants de la guerre contre les narcos, des innocents.”

Silvia Aguirre est elle-même une “survivante” comme elle se définit. Son frère, un chirurgien, a été tué à coups de couteau, à Tijuana, par un groupe de personnes liées au narcotrafic. Les coupables ont été arrêtés et jugés. Cette tragédie personnelle l’a conduite à son engagement actuel : promouvoir la résilience comme réaction à la violence.

“La résilience se manifeste parce que les gens dans notre ville ne veulent plus se voir comme des victimes. Ils transcendent leurs douleurs et mobilisent leurs ressources pour affronter l'adversité. De nombreuses associations de la ville sont nées de la violence et se sont donné pour objectif de servir la communauté afin d'éviter que des tragédies personnelles ne se reproduisent”.

Mais si Juárez se bat pour avancer, côté américain, l’heure est plutôt au tour de vis dans la politique migratoire. L’administration Trump se fait le chantre de la tolérance zéro aux frontières pour contenir la violence et les “bad hombres” de l’autre côté du Rio Grande.

Crews working to replace a piece of existing border wall in El Paso in September. None of trumpy’s promised new wall has been built yet. pic.twitter.com/xBYqsasfnO

— Bill Hopbell (@whopbell2) 13 décembre 2018

Cette politique anti-migrants s’est accompagnée de la construction de nouvelles sections du mur frontalier. Dans le quartier de Chihuahuita, les bulldozers ont commencé à abattre la vieille clôture grise, héritée des années 90, pour ériger la structure ocre de 9 mètres de haut, que le 45e président américain veut prolonger sur les 3 100 kilomètres de frontière. Un déchirement pour ce quartier, un des premiers de la ville, principalement peuplé de descendants d’immigrés mexicains.

Mais pour le développeur informatique Gero Fong, l’existence même de la frontière remet en cause la théorie d’une grande communauté transfrontalière : “Les frontières divisent. Il faut faire attention à cette idée du “nous sommes pareils”. Il ne faut pas s’arrêter à la traversée quotidienne ou aux binationaux. Non, nous ne sommes pas égaux. Nous sommes discriminés. Il y a des gens qui ne peuvent pas passer, qui ne peuvent pas aller travailler là-bas”, explique le Mexicain, dont le constat est imprégné d’une grille de lecture marxiste. “L’étiquette du libre-échange entre les deux pays est une hypocrisie. La plupart des gens n’ont que leur force de travail à vendre et ils n’ont pas le droit de le faire de l’autre côté.”

Des câlins, pas des murs

Cependant, à Juárez et El Paso, la “communauté” joue les passe-murailles à l’occasion des “Hugs not walls”, “Des câlins pas des murs”, une initiative de l’organisation Border Network for Human Rights. Depuis six ans, l’association, qui travaille avec les autorités locales, permet aux familles mexicaines séparées de se retrouver, pour quelques minutes seulement. En ce beau dimanche matin de fin d’été, trois agents de la police des frontières relèvent l’immense loquet rouillé et ouvrent le mur, sous les vivats de la foule. Le défilé se déroule alors de manière très organisée : des vagues successives de familles franchissent la frontière pour embrasser leurs proches, côté mexicain. Le timing est précis : trois minutes, pas une de plus,sous l’œil des (nombreuses) caméras et des autorités locales. Puis, un coup de sifflet met un terme brutal aux retrouvailles.

“Aujourd’hui, environ 3 000 personnes sont présentes. C’est un symbole très fort. Un câlin entre un père et son fils est plus fort que n’importe quel mur. C’est un événement de résistance à la politique de Donald Trump. On espère donner l’exemple. Les familles ne peuvent continuer à être séparées”, explique Fernando Garcia, le directeur de Border Network for Human rights, sollicité par toutes les télévisions et radio locales. Pour rendre l’événement possible, le directeur travaille depuis 18 ans avec la police des frontières et les autorités locales et fédérales. “Ils comprennent ce que nous faisons ici. Ils sont impliqués dans tout le processus. Ils font preuve d’une certaine sensibilité, eux aussi”.

Présentes depuis 8 h du matin, certaines personnes doivent patiemment attendre leur tour, avant de franchir le mur. “L’attente est longue, mais ça vaut le coup” affirme tout en souriant Juan Nieves, 22 ans, qui n’a pas revu sa famille depuis plus de cinq ans. Il parle fort pour couvrir la musique militante, de circonstance...

“J’aurais bien aimé que ce soit 10, 15, 30 minutes !”, confie Gerardo Guerra, 36 ans, les yeux encore rougis par l’émotion. Originaire de l'État du Durango, il n’avait pas revu son père et ses deux sœurs depuis qu’il est parti travailler aux États-unis, il y a 14 ans. À ses côtés, sa femme et ses trois enfants : “Ils peuvent traverser, mais pas moi. Je suis sans-papiers.”

Sur les coups de midi, alors que les rayons du soleil passent à travers l’immense barrière, les dernières familles présentes organisent un lâcher de ballons. Le vent les emporte au-delà du mur. Dans un flot de tristesse, les familles se séparent. Un père, une mère, un frère laisse s’éloigner un proche, qui, d’une enjambée, regagne les États-Unis. Dans la lumière chaude et éblouissante du désert, seul le mur reste.