Cliquez pour naviguer

Photo © Mehdi Chebil

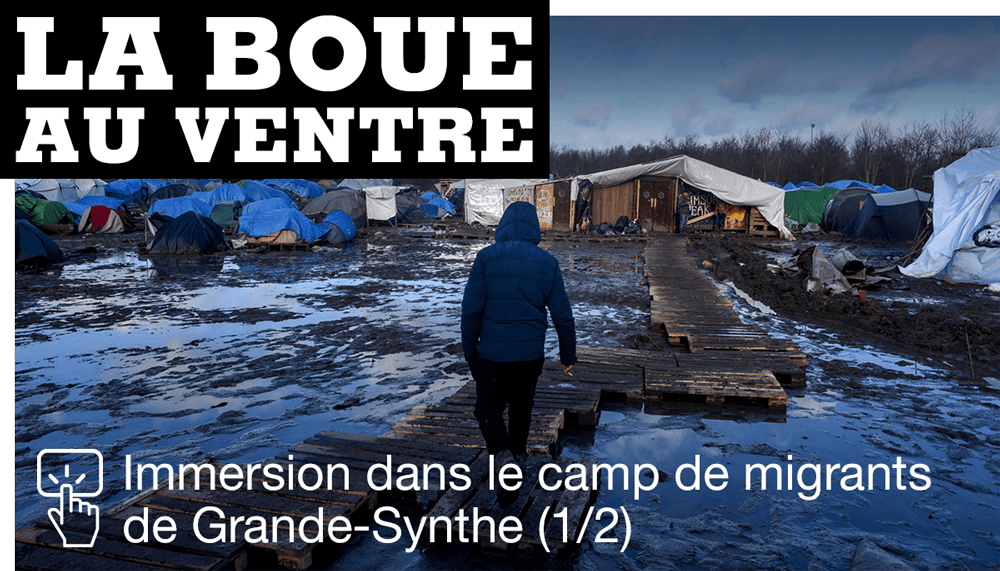

Pour la première fois en France, un camp humanitaire a été construit selon les normes internationales définies par le Haut-Commissariat aux réfugiés de l’ONU (HCR). Érigé en début d'année par Médecins sans frontières (MSF) dans la ville de Grande-Synthe, à quelques kilomètres de Calais, il abrite plus d’un millier de migrants qui survivaient jusqu’alors dans un bidonville voisin particulièrement insalubre. Mais faute du soutien de l'État, certains redoutent déjà que ce camp en dur ne se transforme en nouvelle "jungle".

Du bourbier au macadam

Photo © Mehdi Chebil

Ils s’étendent à perte de vue, coincés entre l’autoroute A16 et les voies ferrées. Parfaitement alignés. De loin, on croirait presque à des petites cabines de plage. La faute aux premiers rayons du soleil. La lumière matinale inonde ces 300 abris de bois, construits quelques semaines plus tôt par Médecins sans frontières (MSF) sur un immense terrain vague de la ville de Grande-Synthe, petite municipalité du nord de la France, à moins de 50 kilomètres de Calais.

Il est 10 h, ce vendredi 11 mars. Les portes de ces centaines de petits bungalows s’ouvrent les unes après les autres, les enfants qui en jaillissent courent autour de bouilloires fumantes posées sur des petits feux de bois à l’entrée des cabanons, la première distribution de nourriture tourne déjà à plein régime. Nous sommes dans le premier camp humanitaire de France.

On l’appelle "La Linière", car il est situé sur le site d’une ancienne coopérative de transformation du lin à Grande-Synthe. L’histoire de ce camp commence là où s’arrête celle du "Basroch", du nom de ce bidonville insalubre où se sont entassés pendant des mois des milliers de migrants – essentiellement des Kurdes d’Irak – à 4 kilomètres de là. MSF, qui opère dans la zone, s'est battue pour que les gens puissent sortir de cet océan de boue.

Personne ne pensait qu’un jour, l’accès à l’eau, à la nourriture, à l’électricité serait un défi à relever sur le sol européen

Raphaël Etcheberry, MSF

Photo © Mehdi Chebil

Le projet est inédit. Jamais encore l'ONG, dont le mandat est d'abord d'intervenir dans les régions les plus pauvres de la planète, n’avait pensé œuvrer dans un pays industrialisé. Fin 2015, la décision de construire un camp est actée avec la mairie de Grande-Synthe, et début 2016 les travaux commencent. À l’instar des camps de MSF qui existent au Yémen ou encore en Libye, La Linière a été érigée selon les normes internationales fixées par le Haut-Commissariat aux réfugiés de l'ONU (HCR). Lundi 7 mars, il a ouvert ses portes sous l’œil des caméras. "Personne chez MSF ne s’imaginait travailler un jour en France", reconnaît Raphaël Etcheberry, chargé de la communication pour MSF. "Personne ne pensait qu’un jour, l’accès à l’eau, à la nourriture, à l’électricité serait un défi à relever sur le sol européen."

Du Basroch à La Linière, le changement est frappant. Tout d’abord, parce que marcher le long de l’artère principale de ce nouveau camp ne s'apparente plus à une course d'obstacles. Finies les profondes flaques d’eau boueuses du Basroch qui faisaient chavirer les corps. Ici, on avance au sec. "C’était l’une de nos priorités, ajoute Raphaël Etcheberry. Avant d’installer les centaines de shelters [des cabanons en bois], on a bâché le terrain sur 6 hectares pendant trois semaines." Ces travaux d’aménagement, de terrassement "pour éviter que les eaux de pluie ne remontent à la surface", la pose de composite, de sable, de graviers, de câblage au sol, ont coûté près de 2,7 millions d’euros à MSF.

Quatre jours après son ouverture, l’essentiel fonctionne : les douches et les toilettes, installées tous les deux cents mètres, selon les normes en vigueur, sont viables. Et près de 200 cabanons tiennent déjà debout. Ils sont petits, environ 6 m², sommaires, sans lits, sans matelas, mais ils sont solides – contrairement aux grandes tentes initialement installées et qui se sont effondrées à la première tempête. "OK, ce n’est pas le grand luxe, mais au moins ici, les gens ne sont plus trempés", explique Raphaël devant des ouvriers en gilet jaune qui enchaînent la construction de cabanons à une vitesse record - moins de quarante-cinq minutes.

Au Basroch, les hommes pouvaient entrer dans ma tente, ici, je peux fermer ma porte avec un verrou

Hero, mère célibataire et Kurde d’Irak

Presque partout, la satisfaction se lit sur les visages des nouveaux "locataires". "Là-bas [au Basroch], je ne sortais jamais de ma tente. Je ne supportais plus cette boue partout", confie Hero, une mère célibataire qui a vécu pendant deux mois dans l’ancien camp. "On peut se doucher sans grelotter, on a de l’eau chaude !", confie de son côté un voisin, Ali, 20 ans, un Kurde irakien originaire de Mossoul. Le jeune homme est resté trois semaines au Basroch. Pour lui, ne plus craindre le froid est une véritable délivrance. "À l’intérieur du bungalow, il fait bon. Je n’ai besoin que d’une seule couverture la nuit." Chaque abri est équipé d’un petit poêle à fuel. Chaque jour, Ali comme l’ensemble du camp, va faire la queue au "fuel drive" pour se réalimenter en gas-oil. Dans son abri, la température frôle les 27 degrés – ce qui ne semble pas le déranger. "Les enfants vont bien, ils dorment bien, et ils toussent déjà moins."

Photo © Mehdi Chebil

À l’intérieur des cabanons, les locataires rivalisent d’ingéniosité pour se créer un "chez-soi", même temporaire : ici un clou sert de portemanteau, là, des matelas sont utilisés comme cloison pour séparer l’espace enfants de celui des parents. Chaque cabane est équipée d’un branchement électrique, d’un verrou aussi. Une sécurité supplémentaire qui rassure Hero : "Au Basroch, les hommes pouvaient entrer dans ma tente ; ici, je peux fermer ma porte, je peux surveiller mes enfants", explique la jeune femme originaire de Souleymanieh, au Kurdistan irakien.

Ceux qui crient plus fort que les autres

Photo © Mehdi Chebil

Pendant les trois jours de déménagement du Basroch à La Linière, du 7 au 9 mars, aucun heurt n’a été signalé. Presque un miracle, reconnaît un policier toujours en faction à l’abord de l’ancien camp. "Je ne pensais pas que ça se passerait aussi bien. Ils sont tous partis de leur plein gré, il n’y a eu aucun recours à la force."

Près de 1 300 personnes ont rejoint La Linière. Un afflux massif et soudain que MSF a l’habitude de gérer. "Le secret ? L’organisation", souffle Raphaël Etcheberry. Comme dans la plupart des camps humanitaires, l’attribution des 200 abris a été minutieusement étudiée. "On accueille, on liste, on répartit. C’est un peu militaire mais c’est la seule façon de faire."

Ici, le camp est structuré en six zones. Les premières (1, 2, 3) sont réservées aux familles avec enfants et aux malades – "pour être plus proches des points médicaux, des centres d’intervention, et des stands de nourriture". Les zones suivantes, 4, 5 et 6, sont, elles, attribuées aux hommes seuls, généralement dans le fond du camp. "Il y a 85 % d’hommes entre 20 et 45 ans dans le camp et seulement 20 % de femmes. Il ne faut pas faire n’importe quoi." Autrement dit, pas question de laisser les réfugiés choisir eux-mêmes leur cabanon. "Nous partons du principe que les hommes, jeunes, ont une bonne santé physique ; ils peuvent marcher plus longtemps pour rejoindre l’entrée du camp", précise Raphaël.

Le camp grouille encore de passeurs, évidemment

Hafsa, bénévole française indépendante

Mais discipliner 1 300 personnes habituées à s’autogérer depuis des mois dans la "jungle du Basroch" relève de la gageure. Ce vendredi matin, au fond du camp, dans la zone 6 justement, la tension est palpable. Beaucoup d’hommes prennent à parti les membres de MSF. Parmi eux, Ismaël, un jeune Kurde de 20 ans, particulièrement vindicatif. Il menace de s’immoler par le feu. "Je ne suis personne, c’est ça ? Pourquoi je ne peux pas prendre ce cabanon-là ? Parce que je suis célibataire ? Sans enfants ?" Ismaël n’en peut plus de dormir sous l’une des tentes installées au fond du camp. Ces dernières ont été plantées pour héberger temporairement les "derniers listés", ceux qui sont arrivés au troisième jour de déménagement et qui doivent patienter avant d’obtenir un abri. "C’est souvent là-bas, loin des familles, que les tensions se cristallisent", explique Céline, l’un des membres d’Utopia 56, l’association chargée de la logistique du camp.

"Ça fait des mois qu’il vivent dans une forêt sans électricité, alors forcément, en arrivant ici, ils veulent s’approprier tout de suite un cabanon, ils ne veulent pas faire la queue et cela crée des tensions", explique-t-elle. Raphaël Etcheberry est moins compréhensif. Selon lui, ces "fortes têtes", "ceux qui crient toujours plus fort que les autres", sont souvent des passeurs. "Ils se croient tout permis. Ils menacent de brûler les cabanons, de s’immoler, mais c’est du bluff", ajoute-t-il. "Il faut juste qu’ils comprennent qu’ici ils ne feront pas leur loi."

Photo © Mehdi Chebil

Les passeurs, justement. La mairie de Grande-Synthe se targue d’avoir démantelé "90 % de leur réseau" au Basroch, sur les six derniers mois. Ismaël serait-il passé entre les mailles du filet ? C’est ce que semble croire Hafsa, une bénévole indépendante, qui grâce à sa maîtrise du kurde, du farsi, de l’arabe et de l’anglais, a pu instaurer une proximité avec les migrants. Cela fait sept mois qu’elle les aide à Grande-Synthe. "Le camp grouille encore de passeurs, évidemment. On les reconnaît, ce sont les seuls à avoir des voitures", précise-t-elle en embrassant presque tous les migrants qui viennent la saluer. La journée, explique-t-elle, les passeurs traînent dans le camp, "font leurs affaires", le soir, ils attendent à l’extérieur de La Linière les candidats prêts à tenter le passage en Angleterre. Des points de rendez-vous "qui se trouvent dans le centre de Grande-Synthe", précise Hafsa qui garde le silence sur leur localisation. Or le nouveau camp, contrairement au Basroch, est à 5 kilomètres de l’épicentre de la ville, "trop loin", se plaignent certains réfugiés.

"Cécile pour Yann,

tu peux venir ?

On a un problème"

Photo © Mehdi Chebil

Utopia 56, l’association bretonne à laquelle la mairie a confié la gestion du camp, veut donc serrer la vis. Ici, pas question de laisser le champ libre au désordre. Pas question de céder devant les "fortes têtes". "Au Basroch, c’était la loi du plus fort. Si nous avons été choisis par le maire c’est parce que nous pouvons gérer des mouvements de foule, des crises, des blessures", explique Armel, un des bénévoles d’Utopia 56. "Nous sommes aussi là pour coordonner toutes les associations qui agissent sur La Linière : MSF, Auberge des Migrants, Emmaüs, Médecins du monde…"

Utopia 56 débute dans le domaine humanitaire. Jusqu’à présent, elle était surtout connue pour son implication dans l’organisation des Vieilles Charrues, l’un des plus grands festivals de musique en France. "L’association bretonne pallie son manque d’expérience grâce au soutien des autres ONG", explique Olivier Caremelle, directeur du cabinet du maire. "Le médical est assuré par MSF, le fonctionnement et l’entretien des sanitaires par l’association AFEJI, la logistique et la sécurité des lieux par Utopia 56. C’est très organisé", argumente le bras droit de l’édile.

La réalité est plus contrastée. Soixante-douze heures après son ouverture, force est de constater que les équipes d’Utopia 56 semblent un peu dépassées. "Oui, aujourd’hui [vendredi], c’est un peu le chaos. Il y a eu des désistements, des gens inscrits sur les listings ne sont pas venus… Nous n’étions qu’une cinquantaine sur le camp", reconnaît Armel.

Ici, je passe mon temps à chercher de la nourriture. J’ai faim

Hataw, une Kurde d’Irak

Utopia 56 manque de bras. Yann Manzi, le responsable de l’association, est donc sur tous les fronts. Pas une minute ne s’écoule sans qu’il doive gérer une dispute entre migrants, la présence d’enfants le long de l’autoroute, un différend pour l’attribution de cabanons, un souci de livraison de nourriture, l’accueil des bénévoles étrangers qui arrivent dans des voitures chargées de couvertures, de conserves et de chaussures. Yann est un homme insaisissable, au sens littéral du terme, sans cesse harcelé par la sonnerie de son portable. Chaque tentative de conversation avec lui est sabordée par le grésillement de son talkie-walkie : "Cécile pour Yann, on a besoin de toi maintenant, zone 5", "Gaël pour Yann, les journalistes de TF1 t’attendent depuis trente minutes à l’entrée du camp", "Appel pour Yann, tu peux venir maintenant au point gas-oil, s’il te plaît ? On a un problème".

Photo © Mehdi Chebil

Yann Manzi,

le responsable de l’association Utopia 56.

"Il faut laisser du temps au temps", tempère Hafsa qui presse cependant Utopia 56 de mieux gérer la distribution des repas. "On ne croirait pas, mais ils ont très faim. Hier, je suis venue avec des dizaines de baguettes de pain, d’olives, de riz, ils se sont jetés dessus", explique-t-elle. Hataw, une Kurde d’Irak, habitant dans la zone 1, confirme cette réalité. "Au Basroch, c’était mieux, on pouvait manger tout le temps. Ici, je passe mon temps à chercher de la nourriture. On ne peut rien faire entrer dans le camp. Ils contrôlent tout", se plaint cette jeune mère de famille en tenant son fils Oscar dans ses bras. Utopia 56, en effet, ne veut plus de "bénévolat sauvage" et verrouille toute entrée de nourriture : au Basroch, le gâchis était trop important, le sol était jonché de denrées alimentaires consommables. "Nous avons installé un point cantine à l’entrée du camp qui distribue 800 repas par jour, le matin, le midi et le soir. Un deuxième stand nourriture va s’ouvrir dans les jours suivants. Tout va se régler", ajoute Armel.

Photo © Mehdi Chebil

Pour ne rien arranger au stress ambiant, la préfecture du Nord, qui s’est toujours opposée à la création de ce camp, scrute ses moindres défauts. Selon le préfet, Jean-François Cordet, La Linière n’est pas assez sécurisée : les bungalows ne sont pas équipés de détecteurs de fumée, l’espacement nécessaire entre deux cabanons n’est pas respecté, la proximité de l’autoroute A16 est trop dangereuse… "Je ne suis pas là pour mettre des bâtons dans les roues de la ville comme on me le reproche. Je suis là pour protéger les populations", se défend le représentant de l’État, également ancien directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Habile négociateur, le préfet Jean-François Cordet fait planer la menace de fermeture sans jamais vraiment la formuler. "Ai-je prononcé ce mot ? Non. Je dis juste que Damien Carême [le maire Europe Écologie Les Verts (EELV) de Grande-Synthe] doit rapidement mettre son camp aux normes."

Je ne suis pas là pour mettre des bâtons dans les roues de la ville

Jean-François Cordet, préfet du Nord

La mairie, qui avait déjà investi 400 000 euros dans l’ancien camp du Basroch entre août 2015 et février 2016, s’apprête donc, non sans râler, à débourser 500 000 euros de plus, notamment pour la construction de palissades "brise-vue", le long de l’A16. "Nous allons également demander à Utopia 56 de faire enlever toutes les tentes Quechua que les migrants installent près de leur bungalow. C’est contraire aux normes de sécurité, et nous ne voulons pas de Basroch bis ici", explique Laurent Pidoux, le directeur général des services de Grande-Synthe.

Le camp, il est vrai, a déjà architecturalement changé en 72 heures. Il s’est même métamorphosé. À l’unique teinte beige des murs boisés des cabanons de l’ouverture du camp s’opposent maintenant le bleu pétrole des bâches et le vert clair des tentes Quechua qui ont essaimé dans toutes les zones. Des extensions qui servent de garde-manger, de cuisine d’appoint ou d’hébergement pour un ami, un membre de la communauté, qui ne veut pas habiter dans une autre partie du camp.

Photo © Mehdi Chebil

La Linière prend ses marques, pendant que le Basroch, lui, perd les siennes. Là-bas, bientôt, le passage des migrants ne sera plus qu’un souvenir. Mercredi, au terme du dernier jour de déménagement, l’ancien camp est redevenu brutalement calme, un immense bidonville abandonné qui n’attend plus que les tractopelles pour parachever sa disparition. Claire*, qui habite de l’autre côté de la rue dans le nouvel éco-quartier de la ville, "revit", elle aussi : "Aujourd’hui, j’ai pris une douche sans culpabiliser", confie-t-elle en souriant sur le pas de sa porte. "Et j’ai mangé sans fermer mes rideaux."

À son côté, son mari semble lui aussi plus apaisé. Ses nuits sont redevenues silencieuses, sans coups de feu, sans tam-tams incessants. Devant leurs fenêtres, à quelques mètres d’eux, un immense panneau publicitaire planté au milieu des immondices, des matelas boueux et des bottes orphelines, leur rappelle que bientôt ils pourront déambuler dans un immense parc écologique bordé d’étangs et de maisonnettes en bois. Autant de charmantes habitations qui ressembleraient presque, de loin, à... des petites cabines de plage.

* Claire, une habitante de l'écoquartier de Grande-Synthe avait déjà été interviewée dans l'épisode 1 : "La boue au ventre : immersion dans un camp de migrants"