On les appelle les chibanis. Ces petits vieux (littéralement cheveux blancs en arabe dialectal) représentent environ 235 000 personnes, majoritairement des hommes âgés de plus de 65 ans. Ils ont quitté l’Algérie, le Maroc et la Tunisie alors qu’ils étaient de jeunes adultes, voire adolescents pour certains, dans l’espoir de construire un avenir meilleur en France. Arrivés durant les Trente Glorieuses pour reconstruire un pays meurtri par la Seconde Guerre mondiale, ils ont passé toute leur vie à travailler. Aujourd’hui à la retraite, ces "invisibles", ces "sans-voix" n’ont pas retrouvé leur terre natale. Un choix pour certains, une obligation pour d’autres.

"Extraordinaire", "formidable", "très beau", "le froid", "la solitude", "les baraquements"... l'arrivée en France est un choc. Parfois à peine majeurs, ces jeunes travailleurs découvrent un autre pays, une autre culture, mais aussi une autre langue. Surtout, ils se retrouvent seuls, "sans parents", "sans famille". Très vite, la raison de leur exil les rattrape : le travail. Il faut "envoyer de l'argent" à ceux qui sont restés au pays. À l'époque, "les patrons viennent embaucher dans les cafés", on pouvait "changer de patron deux à trois fois par jour". Bâtiment, travaux publics, industrie, agriculture… Ces jeunes hommes, en pleine force de l’âge, ne rechignent pas à la tâche, qu’ils soient déclarés ou non. Travail physique, parfois au noir, accidents... leur vie professionnelle n’est pas de tout repos.

Dans les années 1950, les besoins de main-d’œuvre sont énormes. Pour l’État français, se pose très vite la question de l’hébergement de ces travailleurs immigrés, dont le séjour se veut provisoire. De nombreux bidonvilles voient le jour en périphérie des grandes agglomérations, comme celui de Nanterre en 1953. Entre 1950 et 1970, les foyers de travailleurs migrants sont construits notamment par le biais de la Société nationale de construction de logements pour les travailleurs (Sonacotral ![]() ), un organisme aujourd’hui appelé Adoma. Des associations, comme l’Association Rhône-Alpes pour le logement et l’insertion (Aralis) dans la région lyonnaise, voient alors le jour pour offrir un hébergement décent aux immigrés.

), un organisme aujourd’hui appelé Adoma. Des associations, comme l’Association Rhône-Alpes pour le logement et l’insertion (Aralis) dans la région lyonnaise, voient alors le jour pour offrir un hébergement décent aux immigrés.

Il s’agit le plus souvent de dortoirs ou de minuscules chambres individuelles, avec des espaces communs comme la cuisine et les sanitaires. Mais ce qui devait être un logement temporaire est devenu "leur chez-soi". Certains ont passé toute leur vie dans la même chambre. Des lieux de vie devenus aujourd’hui inadaptés à leur âge. D’autres ont eu la chance de pouvoir louer des appartements. Parfois dans l’espoir de faire venir leur femme et leurs enfants, restés au pays.

"À l’époque, tout le monde pensait que ces travailleurs allaient finir par tous rentrer chez eux. Il n’y avait donc aucun intérêt à essayer de les intégrer localement, de créer un lien avec ceux qui n’étaient là que de manière temporaire. Dans les anciens foyers, il y avait ainsi un coiffeur, une épicerie, une salle de jeu…

Alors que tous les indicateurs étaient là pour confirmer que les travailleurs migrants n’avaient pas vocation à s’installer en France, un lien de dépendance économique avec le pays s’est tissé. Quand vous avez un dispositif qui permet de faire vivre toute une famille, il n’y a pas de raison que ça s’arrête. Même si les conditions de vie étaient difficiles, ça a permis à certains d’avoir une forme d’estime de soi, de se trouver une utilité à la fois pour eux-mêmes mais aussi pour leurs familles. Ils n’ont pas le sentiment de s’être sacrifiés mais d’avoir été utiles. Le foyer est alors devenu leur foyer.

À l’origine, les foyers Aralis ![]() , gérés par des femmes de colonels et de préfets, avaient un fonctionnement militaire : lit au carré, règlements drastiques… Dans les années 1980, les animations socio-culturelles ont fait leur apparition. Le premier club de football a par exemple été créé en 1975.

, gérés par des femmes de colonels et de préfets, avaient un fonctionnement militaire : lit au carré, règlements drastiques… Dans les années 1980, les animations socio-culturelles ont fait leur apparition. Le premier club de football a par exemple été créé en 1975.

Aujourd’hui, ils vieillissent ici pour plusieurs raisons. Il y a la santé, les habitudes de vie, etc. Une personne âgée a besoin de ses repères : le café du matin, les copains… Un quart du public que nous accueillons aujourd’hui est vieillissant. Sur les 4 000 résidents que nous avons, environ 1 000 ont plus de 60 ans. Le personnel intervenant dans les foyers a été formé afin de détecter les signes de perte d’autonomie.

Les chambres de 4,50 m² disparaîtront totalement d’ici à la fin 2014. Pour ceux qui veulent rester en France, il y a désormais des logements adaptés. On est passé des chambres collectives, des dortoirs qui pouvaient accueillir jusqu’à 40 personnes lors de la création d’Aralis, à des chambres individuelles mais aussi à des studios. Le prix varie en fonction des ressources et les usagers peuvent percevoir l’APL : une chambre de 4,50 m² coûte de 30 à 180 euros ; une chambre de 10 m² coûte de 60 à 280 euros ; un studio coûte de 98 à 380 euros…"

Les travailleurs immigrés sont arrivés seuls en France. Ces jeunes hommes, persuadés de n’être que de passage en France, ont fondé leur famille au pays, au gré de mariages arrangés. Car dans la plupart des cas, ils connaissaient à peine, voire pas du tout leur future femme. "C’est ma famille qui l’a choisie", nous confie ainsi Amar. "Je l’ai emmenée d’Algérie. Elle était un peu jeune pour moi et j’étais vieux", raconte Rabah. Pendant les premières années, ils ne voyaient leurs épouses que lorsqu’ils rentraient au pays. Certains ont eu la chance de bénéficier du regroupement familial ![]() pour faire venir femme et enfants à leurs côtés, d’autres vivent toujours loin des leurs. Une solitude encore plus pesante avec l’âge

pour faire venir femme et enfants à leurs côtés, d’autres vivent toujours loin des leurs. Une solitude encore plus pesante avec l’âge

Couler une douce retraite au pays auprès des leurs, les chibanis en ont rêvé. Ils en ont parfois l’envie mais, pour certains, cela reste impossible. Pour ceux qui ont eu la chance de faire venir leur famille en France, vivre ici est un choix. Les autres ont renoncé à leur terre natale faute d’une pension suffisante, d’une bonne santé ou plus simplement d’attaches dans leur pays d’origine. Ils finissent souvent leurs jours dans des foyers de travailleurs, inadaptés à leur âge ou à leur état de santé.

Aujourd’hui, que reste-t-il de leur vie de labeur ? À l’heure de la retraite, des milliers d’entre eux se retrouvent confrontés à l’isolement, parfois même à une extrême précarité. Beaucoup de chibanis retraités touchent l’Aspa ![]() , l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Cette aide, versée en complément à la retraite, leur permet de toucher l’équivalent du minimum vieillesse, soit 787,26 euros mensuels pour une personne vivant seule. Or, le versement de l’Aspa (comme de nombreuses prestations sociales) est soumis à l’obligation d’avoir une résidence "stable et régulière”, c'est-à-dire de résider en France au moins six mois par an (décret du 18 mars 2007). Une clause dont nombre d’entre eux ignoraient totalement l’existence.

, l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Cette aide, versée en complément à la retraite, leur permet de toucher l’équivalent du minimum vieillesse, soit 787,26 euros mensuels pour une personne vivant seule. Or, le versement de l’Aspa (comme de nombreuses prestations sociales) est soumis à l’obligation d’avoir une résidence "stable et régulière”, c'est-à-dire de résider en France au moins six mois par an (décret du 18 mars 2007). Une clause dont nombre d’entre eux ignoraient totalement l’existence.

À l’issue de contrôles de résidence ou de ressources, des milliers de chibanis se sont vus suspendre le versement de cette aide et réclamer le remboursement de la totalité des sommes perçues. Un drame pour ces migrants âgés, dont la grande majorité ne sait ni lire ni écrire.

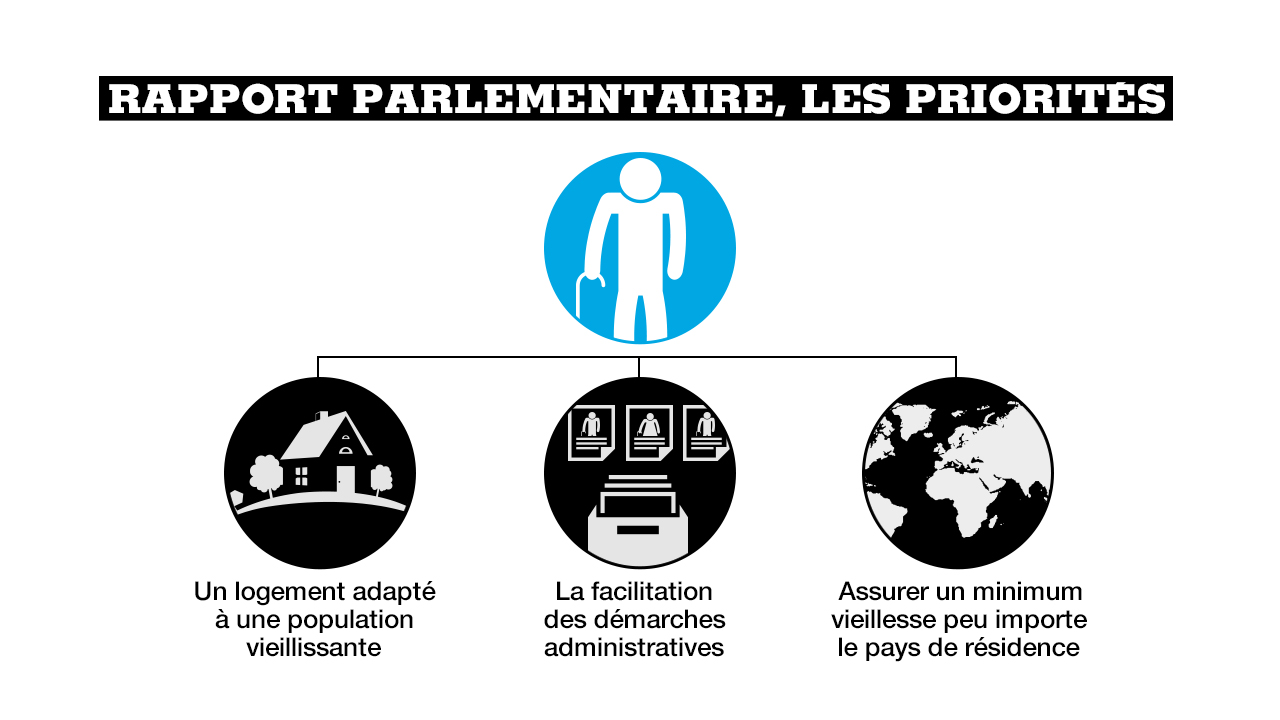

Longtemps restés invisibles, les chibanis font aujourd’hui l’objet d’une certaine attention des pouvoirs publics. Après six mois d’enquête, un rapport parlementaire contenant 82 propositions en faveur de migrants âgés a été publié en juillet 2013.

S’appuyant sur ce rapport parlementaire, l’exécutif a promis d’apporter une réponse au problème des allers-retours dans le pays d’origine. Une circulaire a également été publiée pour éviter les contrôles au faciès et les descentes de police dans les foyers, des pratiques fréquemment dénoncées par les associations.

Créée en 2008, l’association lyonnaise L’Olivier des sages accompagne, dans leur quotidien, les personnes âgées de plus de 55 ans, dont nombre sont des chibanis. Précarité sociale, affective, difficile accès au droit…l’association apporte un véritable soutien à un public oublié. Pour rompre l’isolement, Zorah Ferhat, directrice de l’association, a fondé le premier K-fé social lyonnais en 2009. "On essaye de leur apporter un peu de bonheur, de leur faire découvrir des choses qu’ils n’ont jamais faites : aller au théâtre, au restaurant. On est aussi sur de l’accompagnement social et du suivi administratif. Quand on vient nous voir avec un courrier de créance ou d’indu, nous écrivons aux organismes pour justifier la bonne foi de l’usager et trouver un arrangement. Nous avons réussi à signer un partenariat avec la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat), c’est une première. Grâce à cette convention, nous allons travailler sur la prévention, les indus, et apporter de meilleures réponses aux dossiers des usagers".

L’association, c’est leur seconde famille”

"Beaucoup sont venus travailler pour subvenir aux besoins de la famille qui, elle, est restée là-bas. Ils continuent à envoyer de l’argent par loyauté familiale et à entretenir le mythe de la réussite en France : on n’est pas venu ici pour rien, on ne s’est pas séparé des siens pour rien. Ce sont des hommes qui sont venus à 17-20 ans. À l’âge de la retraite - ils ont 70 à 80 ans - ils ont vécu plus de temps en France que dans leur pays d’origine. Je pense qu’ils ne pourraient pas revivre là-bas car le décalage serait bien trop grand. Ils ont quitté un pays, ils y retournent seulement deux-trois ou peut-être six mois par an. Sans compter le facteur vieillesse. Qui dit vieillesse dit problématique du corps, des soins. Même s’ils ont une famille nombreuse au pays, le sentiment d’isolement et de solitude est extrêmement présent. C’est pour cela qu’ils se retrouvent au K-fé social. L’association, c’est leur seconde famille".

"J'ai commencé par du bénévolat pendant 3 ans. Aujourd'hui, je suis animatrice. Je monte des projets, que se soit des visites ou des concours, des jeux. On a mis en place ‘La gazette de l'olivier’, un journal qui récapitule tout ce qui s'est passé dans le mois. On l'écrit avec les usagers qui donnent les idées et ensuite je le rédige sous sa forme finale. On leur donne autant que l'on reçoit. Je n'ai pas de grands-parents en France. Ma grand-mère est en Afrique. Tout ce qu'elle pourrait m'apprendre si elle était ici, je l'apprends avec eux. Leur vécu, leur parcours nous apprend plein de choses. Ils nous donnent des conseils. Il y a une véritable relation qui s'est créée entre nous. Ils nous apportent énormément. On sait quoi dire, à qui et surtout comment".

C’est dur de ne pas avoir de mari, d’enfants”

"Je suis arrivée en France en 1989 pour travailler avec ma famille. Je suis venue avec mon cousin, sa femme et ses enfants. Là-bas [en Algérie], il n’y avait pas de travail. Au début, je pleurais tout le temps car je ne connaissais personne. C’était dur. Après, j’ai rencontré des gens, des amis et ça commençait à être bien. Là, je me suis dit ‘c’est bien la France’.

J’ai été mariée. Aujourd’hui, je suis divorcée et je vis seule. J’ai rencontré mon mari dans un café. Au début, je n’étais pas amoureuse de lui mais je me suis dit que c’était peut-être quelqu’un de bien. Mais je ne me suis pas mariée avec lui pour les papiers. Je pensais que j’allais rester avec lui. Au bout de cinq ans, ça n’allait plus. Il a demandé le divorce parce qu’il avait rencontré quelqu’un d’autre. Je suis tombée enceinte à deux reprises mais j’ai avorté parce que j’avais peur. J’avais peur de ma famille là-bas, de ma mère parce que… il était français. J’avais peur que ma mère dise "c’est péché de faire un enfant avec un Français". Je me suis mariée sans dire qu’il n’était pas musulman. J’avais peur de perdre ma famille. C’était dur. Avec le temps, j’ai regretté d’avoir fait ces avortements. Maintenant, c’est trop tard.

J’ai rencontré un autre homme avec lequel je suis restée presque huit ans. Après, il s’est marié et il est allé au bled. C’est à cause de ses parents. Ils lui ont dit : "On ne prend pas une femme divorcée". Ils voulaient une femme vierge. C’est dur, bien sûr. Ça fait longtemps, presque 15 ans. Je me suis dit que je n’avais pas de chance avec les hommes. Je reste comme ça et c’est tout. Je n’ai pas de chance. Dès que je rencontrais des hommes, ils étaient mariés au bled. Je ne peux pas. Je refuse de partager un homme.

C’est dur de ne pas avoir de mari, d’enfants. Les gens disent que ce n’est pas bien de rester seule mais moi, j’ai peur. Je ne sais pas pourquoi. On m’a présenté des hommes mais j’ai eu peur qu’ils ne viennent en France que pour les papiers et qu’après ils me quittent. L’amour, c’est être avec quelqu’un de gentil, qui s’occupe de moi.

J’ai travaillé pour gagner ma vie, pour envoyer de l’argent à ma famille au pays. Pas beaucoup mais 200 euros tous les deux ou trois mois. J’ai demandé la nationalité française parce que je me suis dit que j’allais peut-être continuer ma vie ici. Les gens disaient que ça serait aussi plus facile pour trouver du travail. Aujourd’hui, j’ai la double nationalité. J’ai travaillé presque 18 ans, mais j’ai dû arrêter à cause d’un accident du travail. J’ai une pension d’invalidité en attendant la retraite dans deux ans.

Je me suis dit que peut-être quand je serai à la retraite, je rentrerai au pays. Je viendrai juste ici pour les médicaments et voir le médecin. Ce qui me manque, c’est la famille là-bas. J’aime rester ici. Je ne regrette pas d’être venue en France. Je suis libre. Je suis fière de ce que j’ai fait. J’ai travaillé, j’ai mon appartement. Il me manque juste une famille.

Aujourd’hui, j’ai un grand appartement avec un salon, une chambre et un balcon. Je sors, je vais au K-fé social. J’ai mes amis, je vais à la mosquée. C’est la vie qui continue comme ça. C’est le destin."

J’ai envie de rester ici”

"Je suis arrivée en France en 1981. Je suis venue à cause de mon père qui était ancien combattant. Je devais lui faire des papiers pour qu’il puisse circuler. Quand la préfecture lui a donné une carte de résidence temporaire d’un an en 1990, mon père est décédé, le pauvre.

J’ai arrêté de faire les allers-retours entre la France et le Maroc quand j’ai eu l’autorisation de travailler. J’avais une carte de résidence temporaire. En 1990, j’ai trouvé du travail à Nice en tant que femme de ménage, puis à Monaco. J’ai loué un appartement. Je rentrais au pays pour Noël ou la fête du mouton, une ou deux semaines.

En 2001, j’ai divorcé après 24 ans de mariage. Lui travaillait au Maroc, il était policier. Nous avons deux enfants. Mon fils s’est noyé dans une piscine quand il avait 13 ans. Il ne me reste que ma fille et maintenant je suis grand-mère de deux petites-filles. Elles sont au Maroc mais je les vois par lnternet de temps en temps.

Aujourd’hui, je rentre uniquement pour les vacances. Je ne travaille pas, je suis au RSA. Je vis dans un foyer. C’est une chambre avec un lavabo, une télé, un lit et deux fenêtres. Le soleil entre quand même. J’ai posé un dossier pour avoir un logement à la mairie de Lyon en 2006, mais je ne peux pas prendre un bail. Les loyers sont chers. Il faut payer l’électricité, les impôts.

J’envoie de l’argent à ma fille et à ma mère, mais pas tout le temps, pour les fêtes comme celle du mouton ou quand ma mère est malade. Elle est seule avec ma sœur. Il faut que je ramène des choses aux enfants. Si je donne quelque chose, je me serre la ceinture ici. Pour tout. Au foyer, il y a un petit frigo comme ça tu ne dépasses pas un jour ou deux jours pour les commissions. J’ai beaucoup d’habits. J’aime bien m’habiller. Mais je suis triste car ici il n’y a pas de place.

Quand tu as été mariée avec un homme 24 ans, que tu as fait des enfants avec lui, tu ne peux pas faire confiance à une autre personne. Quand tu es jeune, tu es le maître de la maison, tu connais le caractère de ton mari. Je ne regrette pas d’avoir divorcé. Si j’étais restée mariée, j’aurais explosé comme un ballon. Maintenant je suis libre, je fais ma prière, je rends des services. Si je suis triste, je sors à côté de la rivière. Même si je suis seule, je lis le Coran, je dessine.

J’ai envie de rester ici. Le Maroc me manque mais avec Internet, c’est comme si les gens étaient à côté de vous. Je suis heureuse. Je suis en bonne santé, même si j’ai mal au dos. Je vois bien, je marche, j’entends. Je suis très contente."

Je déchargeais 12 tonnes tout seul”

"Je suis arrivé à Grenoble en 1959. Je suis venu comme ça, chez mon frère. Je travaillais avec lui comme livreur. Grenoble n’était pas aussi grande que maintenant, mais il y avait des baraques partout, comme à Lyon.

En 1971, je suis rentré à la coopérative agricole. Pendant 18 ans, j’ai porté des sacs de 50 kilos. Je déchargeais tout seul 12 tonnes, parfois 18 tonnes. On n’avait pas d’horaires. On travaillait comme ça et on était payés au mois. Ils nous payaient le repas et l’apéritif. C’était bien. On était contents. Il n’y avait pas que moi. J’ai continué à travailler comme ça jusqu’en 1996, à la retraite

Je me suis marié en 1959. J’ai été la chercher en Algérie et je l’ai ramenée ici. Elle est restée neuf ans avec moi. Puis on est rentrés au pays pour les vacances et elle n’est jamais revenue. Mes enfants, une fille et trois garçons, sont restés à ma charge, ils ont grandi ici. Aujourd’hui, ils sont mariés. J’ai divorcé, puis je me suis remarié mais j’ai encore divorcé. Elle ne voulait pas venir en France. Ça ne lui plaisait pas. Je ne sais pas… Aujourd’hui, je vis seul dans un appartement.

J’ai l’habitude. Ça va maintenant. Je suis malade, je prends des cachets, beaucoup de cachets : je suis angoissé, j’ai du diabète, du cholestérol… Ça fait cinq ans que je ne suis pas rentré en Algérie. Cette année, je voulais y aller mais je n’aime plus. Il n’y a plus de parents, plus de famille, plus rien. Ils sont tous morts. Il ne me reste que ma sœur. Elle vient de temps en temps chez moi, à Lyon. Elle reste deux ou trois mois, et après elle s’en va.

Je vis bien. Je vis bien. Je touche un bon salaire et ça va. Pour passer le temps, on m’a emmené au K-fé social. On joue aux dominos, on boit des cafés. Aujourd’hui, je suis bien."

Si j’avais une baguette magique j’amènerais mes enfants ici et maintenant”

"Je suis arrivé en France le 27 novembre 1963 pour trouver du travail. À l’époque, il n’y en avait pas en Algérie. Je n’avais pas de métier. Je suis venu seul, avec une carte d’identité, pas plus que ça.

Je suis resté sans emploi pendant un ou deux mois et après ça a démarré. Je travaillais dans les usines à Lyon.

Il faisait froid, c’est vrai. Mais à 18 ans tu te sens bien. J’ai attendu six ans avant de retourner au bled. J’ai alors passé un ou deux mois pour les vacances et puis je suis rentré en France.

Avant on était bien. Maintenant, il y a la crise, le racisme, un peu de tout.

Aujourd’hui, je suis à la retraite. Je suis marié mais ma famille est au bled. J’ai emmené ma femme quelques mois et après elle est partie. On est bien comme ça. Sinon, les enfants seraient allés à droite, à gauche… J’ai cinq garçons et une fille. Je les vois deux fois par an. Je suis habitué.

En 1985, j’ai déménagé en Algérie. Pour moi, c’était un départ définitif. Mais, en 2007, je suis revenu ici. Ça ne m’a pas plu. Il n’y a pas de travail, la mentalité n’est pas pareille, ce n’est pas comme ici. Je suis revenu ici et ils m’ont donné une carte de résidence.

Je vis en foyer. C’est une chambre de la taille d’une table. Il y a un lit, une petite table, c’est tout. C’est trop petit… J’ai essayé de trouver un studio mais c’est juste de vivre avec ma retraite. J’envoie de l’argent de temps en temps, on est là pour ça ! Tu fais vivre ta famille là-bas. Si je pouvais, je vivrais dans un appartement. Si j’avais une baguette magique, j’amènerais mes enfants ici et maintenant.

J’ai demandé un certificat d’hébergement pour ma femme mais ils ont refusé. De temps en temps je pars au bled, je reste deux mois, trois mois, à peine. Et puis je reviens ici."

Les immigrés des pays extra-européens de plus de 65 ans représentent près de 350 000 personnes. Parmi eux : 130 000 Algériens, 65 000 Marocains et 40 000 Tunisiens.

Source : Secrétariat général à l’immigration et à l’intégration, recensement 2009.

Littéralement "cheveux blancs" en arabe dialectal algérien. Ce mot désigne avec beaucoup de respect les vieux travailleurs immigrés maghrébins arrivés en France dans les années 1960 pour travailler.

Instauré par le décret du 29 avril 1976, il réglemente les conditions par lesquelles un travailleur étranger séjournant régulièrement en France peut être rejoint par les membres de sa famille. L'accès au territoire français et le titre de séjour ne peuvent être refusés à ces derniers que pour quatre motifs : durée de résidence en France du chef de famille trop courte, ressources insuffisantes, conditions de logement inadaptées et nécessités de l'ordre public. Depuis, la législation n'a cessé d'évoluer.

Association Rhône-Alpes pour le logement et l’insertion sociale. Créée en 1951, elle s'appelait alors Maison de l’Afrique du Nord. Dans les années 1960, l'association prend le nom de Maison du travailleur étranger puis est rebaptisée Aralis en 1994.

La société nationale de construction pour les travailleurs algériens a été créée en 1956 par les pouvoirs publics pour résorber les bidonvilles et accueillir les travailleurs algériens venus en France. En 1963, après l'indépendance de l'Algérie, elle devient Sonacotra puis Adoma en 2007. Aujourd'hui, elle gère des foyers de travailleurs migrants mais aussi des résidences sociales, des centres d'hébergement d'urgence, etc.

Texte qui permet aux autorités d'informer et de présenter une loi ou un décret aux services qui vont devoir l’appliquer.

L'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) est destinée aux personnes âgées disposant de faibles revenus afin de leur assurer un niveau minimum de ressources. Elle remplace le minimum vieillesse depuis 2006.

Idée originale, rédaction et réalisation : Assiya Hamza et Anne-Diandra Louarn

Rédaction en chef : Marie Valla / Édition : Gaëlle Le Roux et Cassandre Toussaint

Crédits photos : Assiya Hamza, Anne-Diandra Louarn, AFP, Aralis, Vanessa Rostaing

Musique et son : Fred Etanchaud

Conception, graphisme et développement : Studio graphique France Médias Monde

Merci à Amar, Amor, Baradja, Brahim, Mohamed, Mohammed, Rabah, Sabrina, Sarah, Aralis, L’Olivier des sages, Smaïn Laacher, Alexis Bachelay, Thomas Fatome, Denis Jacquat

![]() Retrouvez tous les Webdocumentaires et reportages interactifs de FRANCE 24 sur france24.com/fr/webdocumentaires

Retrouvez tous les Webdocumentaires et reportages interactifs de FRANCE 24 sur france24.com/fr/webdocumentaires